令和2年(2020年)2月8日(土)

大人の夜歩きシリーズ第三弾! 熊鷹山から「峨蔵山水平道」を歩く

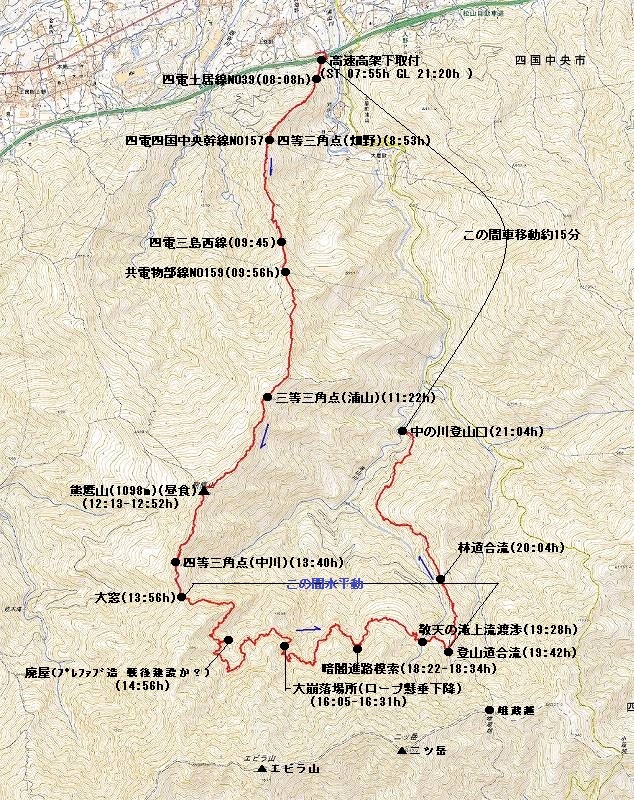

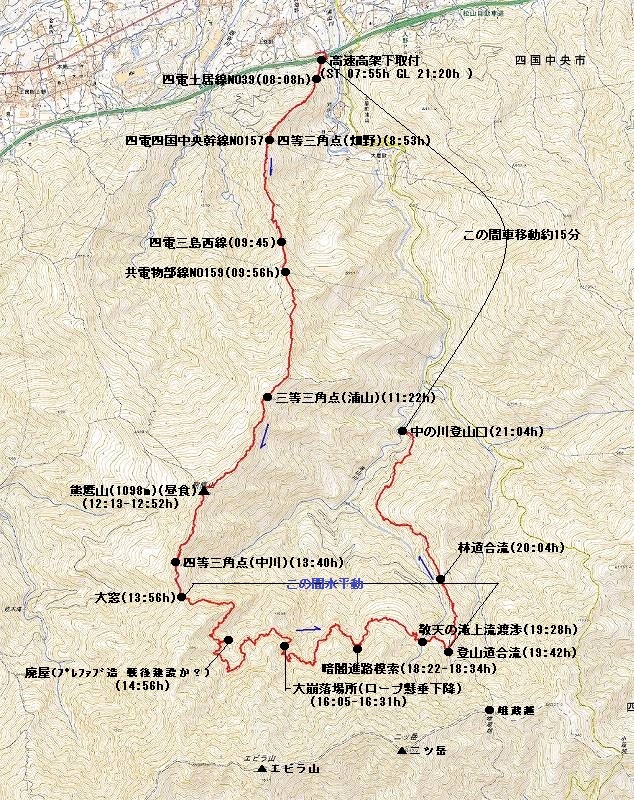

浦山川橋(土居町)~熊鷹山~大窓~峨蔵山北面水平道~中の川登山口

プロローグ

「峨蔵山」(がぞうざん)とは

伊藤玉男さんの「赤石の四季」によると浦山川の源流域で最も西寄りの山域を峨蔵山と言う・・・と記されている。つまり

二ッ岳からエビラ山、更に黒岳までの山域の北面を指すと言う事になる。今でも二ッ岳への東西からの登山道が交わる峠に

「峨蔵越」という名称が残っている。

伊藤玉男さん著書「赤石の四季」巻末ガイドマップより掲載 峨蔵山の場所

「峨蔵山水平道」とは

この峨蔵山(北面)の大窓から鉱山の滝上部の標高1000m付近に沿って「水平道」が存在する事を知る人は少ない。

前述の伊藤玉男さんの同著書の中に「浦山尾根の東側へ回った所で右の山側へ分かれた道は鉱山の滝のすぐ上に入り、その

先で大窓に通じていた木材運搬路と一緒になるが、今は廃道になっている」とある。この廃道がすなわち峨蔵山水平道であ

る。

更に、安森滋さんの「四国赤石山系物語」の表紙裏に記載されている赤石山系地図にはこの水平道が破線で描かれている。

安森滋さん著書「四国赤石山系物語」 巻頭地図より掲載 峨蔵山水平道の位置

(大窓の北にある三角点「中川」から旧四電・中幹2号西線の鉄塔と保線路も記されている)

.jpg)

峨蔵山水平道 (石垣部分で一番規模が大きく状態が良い所)

以前から少し興味を抱いていたが、国土地理院の地形図には破線すら記されておらず廃道になってから随分経つので恐らく

もう道は残っていないだろうと思っていた。

そんな時にマーシーさんが以前この水平道を歩いた事があり、ここに鉱山跡があるかも知れないと言って来た。当然炭の道

や廃道歩きの申し子、伊予の鈍亀さんがその話に食いつかない訳も無く一緒に歩こうって事になり、能智さんを含めたいつ

もの夜歩きパーティが組まれた。

峨蔵山水平道の出発点「大窓」へのルートは関川上流・五良津(いらづ)林道の河又(こうまた)付近から取り付くのが近

いのだが、現在林道は地主が大きな石を置いて通行止めにしている。

ここはやはりエントツ山が3年前に干支の山で熊鷹山に登り、ざっとした標識を立てているのでその取り換えを兼ねて土居

の高速道路筋から尾根伝いに歩く事にする。 かくしてマーシーさんの「水平道はそんなに時間もかからず楽に歩けますよ

~」といういつもの口車に乗せられた苦難の行が開始される。

令和2年2月8日(土)

浦山川橋(土居町)~熊鷹山~大窓~峨蔵山水平道~中の川登山口

(17.5km 約13時間)

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 熊鷹山から大窓へ峨蔵山水平道を歩く(伊予の鈍亀さん提供)

2月8日07時にマーシーさんと土居・浦山の「すすきが原公園」で待ち合わせて事前に一台を中の川登山口(二ッ岳登山

口)にデポする事にしていた。伊予の鈍亀さんが既に公園へ到着していたので念の為2台をデポし公園に戻る。そこで能智

さんと合流して高速側道、浦山川橋の西側に移動して尾根に取り付く事にした。

第1行程:浦山川~三角点「畑野」~熊鷹山~三角点「浦山」~三角点「中川」~大窓

(約 7.5㎞ 約6時間)(昼食含む)

07時55分高速道路の橋桁付近から藪っぽい斜面に取り付く。直ぐに四国電力の鉄塔保線路に出てこれを使って植林帯の

尾根を進む。

08時10分四電・土居線39番鉄塔に着く。ここから三角点「畑野」まで標高差約320mの北西尾根を上がって行く。

鉄塔保線路は直ぐに消え藪っぽい灌木やウラジロ羊歯の尾根にはなるがスペースがそこそこあり快適と言える。所々で境界

杭などが立つ道も現れ、植林帯も時々現れる程度の自然林を歩く。

.jpg)

.jpg)

浦山川の西側 高速・側道の広場に駐車 07時55分 情けない登山口を這い上がる

.jpg)

.jpg)

上に這い上がると鉄塔保線路がある 08時10分 四電・土居線39番鉄塔に着く

.jpg)

.jpg)

鉄塔からは特に道の無い尾根を歩く コンクリート製境界杭もある

.jpg)

.jpg)

シダ藪もあるが大した密生でもない 所々で道らしき物に出会う

四等三角点「畑野」 422.55m

08時50分四電・四国中央東幹線157番鉄塔に出る。地形図を見るとすぐ近くに三角点が有る筈なので右手の小高い尾

根筋を探すと四等三角点「畑野」を見つける。尾根の左手に掘れこんだ道があるが何処へ続くか分からないので雑木の生え

た尾根を歩く。

.jpg)

.jpg)

08時50分 四国中央東幹線157番鉄塔に出る 尾根はスペースがあり歩き易い

.jpg)

.jpg)

08時55分 四等三角点「畑野」に到着 いつもの儀式

09時15分コル部に来ると左手から道が合流し、その道に沿って歩くと「畑野財産区・水晶場」という標識が木に掛か

っていた。灌木の中に少し尾根を左に外す道を更に進むと09時22分標高473mと地形図にある太い尾根の手前に着き、

そこが前方の尾根を挟んで二又になっている。そこに「畑野財産区・ワランボ道」の標識があるがどちらがその道か分か

らない。

畑野財産区とは「市町村合併によって現在の愛媛県四国中央市となった畑野(管理会)地区が所有する施設や山林などの公

有財産を管理・処分するために設立された特別地方公共団体」って事らしい。要するにこの山林を管理・管轄するお役所っ

て事だろうか。

兎に角前回ここを歩いた記憶で右手に進む。この道は尾根の右手(西側)を少しトラバースしながら上部にある尾根鉄塔に

向かうから保線路だろう。

.jpg)

.jpg)

尾根部は灌木藪もあるが総じてスペースがあって歩き易い 尾根の左手にはどうも道が続いている様だ

.jpg)

.jpg)

09時15分「水晶場」の標識がある 細尾根に綺麗な道が続く

.jpg)

.jpg)

09時22分二又部に「ワランポ道」の標識がある この二又を右に進む

09時27分右手に鉄塔が見える。鉄塔指標アングルを見ると四電・三島西線5番鉄塔らしい。三島西線と言えば豊受山

南尾根でお世話になった鉄塔線だ。ここにも「畑野財産区・水掛道」の標識が木に掛かっていた。この辺りから大きく掘

れ込んだジグザグ道となって高度を上げる。

この鉄塔保線路は四電三島西線の鉄塔に続くのだが、指標アングルが立っているのは住友共同電力・物部線159番の指標

なので双方の保線路を兼ねている様だ。

今度は「畑野財産区・子持ボウス道」の標識に出会うと09時40分四電・三島西線6番鉄塔に着いた。鉄塔付近は見

晴しが良いのだが生憎のガスで下界は見えない。上を見ると急な尾根筋の肩が二つ程見える。

.jpg)

.jpg)

09時27分 右手に尾根を外した三島西線5番鉄塔が見える 道のコーナーに「水掛道」の標識がある 右手に小道がある様だ

.jpg)

.jpg)

「水掛道」の標識からジグザグに尾根を上がって行く 道が雨水などで掘れ込んでいる

.jpg)

.jpg)

この鉄塔アングルは住友共電・物部線の保線路指標柱だった 「子持ボウソ道」 何なの??

.jpg)

.jpg)

09時40分 四電・三島西線6番鉄塔に到着 鉄塔越しに2つの肩ピークが上に見える

続く尾根道には住友共同電力の指標アングルになるのでここからは住友共電単独の保線路となるのだろう。いずれにしても

鉄塔保線路のお蔭で山歩きが相当時間短縮となる。

09時50分植林が現われ伐採地の様な茅場がある。その植林帯と茅場の間を進むと住友共同電力・物部線159番鉄塔

に着いた。物部線と言えば新居浜の犬返への玄関口である庄司山から繋がっているお馴染みの電線である。

鉄塔を過ぎると植林帯が消えて暫く保線路が続くが10時07分住友共電の保線路はここから尾根を左に外し快適な道とは

お別れとなる。10時10分地形図の702m細尾根を通過すると時々植林帯も現れるがほぼ自然林の急登が始まる。地形

図に岩マークがあるこの急傾斜尾根は先にある三角点峰の肩まで小一時間ほど続く。

.jpg)

.jpg)

ちょっと斜面から石が滑り落ち荒れた道となる 09時53分右手に伐採地後の茅場を見ながら傾斜を上がる

.jpg)

.jpg)

9時58分 住友共電・物部線159番鉄塔に着く 電線がかけさこの尾方面(西)へ延びる

.jpg)

.jpg)

暫くは住友共電の保線路が続く 10時07分 住友共電の物部線158番への分かれ道で保線路と別れる

.jpg)

.jpg)

細尾根から先は道が基本的に無くなった 自然林の急登を歩き続ける

.jpg)

.jpg)

10時18分一瞬植林帯が現れてすぐ消える 自然林の急登を喘ぐ

三等三角点「浦山」 1,007.15m

11時頃になると足元に雪が現れ、束の間の植林帯を上がると尾根の肩部に出る。東側の支尾根に破線道があるが定かでは

無かった。11時20分灌木ヤブの中に三等三角点「浦山」を見つける。三角点の近くには「東谷分収造林地」の張り紙

があった。そこには土地所有者(畑野財産区)、造林者、及び費用負担者の名があり共有財産である事を記されていた。山

林の管理はその費用も含めて我々にはわからない世界だ。

まあ、それにしても熊鷹山までは遠いが、この三角点からは比較的地形がなだらかになる。標高が上がって気温も低いので

西風が吹き上がるこの辺りの細尾根には細い霧氷が現れる様になった。岩やシャクナゲの細尾根にあるリョウブの木々も鹿

の食害を受けている。

.jpg)

.jpg)

10時40分地形図にある岩マークが現れる 11時01分 足元に雪が・・・

.jpg)

.jpg)

11時07分 左から支尾根が合流する ここだけ植林が現れた 引き続き自然林が続く

.jpg)

.jpg)

11時20分 三等三角点「浦山」を見つける 少し回りを綺麗にして三角点を撮影

.jpg)

.jpg)

この辺りは東谷 分収造林地 らしい 藪が無ければ快適な尾根だ

.jpg)

.jpg)

標高も上がって霧氷も出てくる 岩尾根の様相も出現

.jpg)

.jpg)

11時40分 岩の細尾根を渡る 霧氷は薄いが歩く刺激になる

.jpg)

.jpg)

二重尾根になっている所には水が溜まる アセビやシャクナゲの藪尾根を歩く

熊鷹山 1,098m

荒れたアセビの生えた尾根を進むと植林が現われ急登となる。すると12時20分見覚えのある熊鷹山の山頂に着いた。三

年前に干支の山としてやって来た時に応急に作り設置したベニヤ板の標識もまだ残っていた。それぞれに持って来たおやつ

を並べて新しい標識を飾り昼食とする。それにしても名前の立派な山の割には地味なピークである。前出の安森滋さんによ

ると全国で熊鷹山の名が付いた山はここを含めて3山しかないそうだ。(山形県・朝日山地と栃木県・足尾山地)

三年前の熊鷹山の記録は ここ

さて、先が長いので12時52分熊鷹山を後にして大窓へ向かう。熊鷹山から南へ延びる細尾根は地形図に崖マークがある

通りワイルドである。黒岳やエビラ山はガスに包まれて見えない。

.jpg)

.jpg)

植林帯とアセビの間を上がって行く ピークが近づくと植林帯となる

1.jpg)

.jpg)

12時20分 熊鷹山へとうちゃこ~~ 古い山頂標識と新しい標識

.jpg)

みんなが持ってきた行動食のおやつで山頂を飾る

.jpg)

.jpg)

熊鷹山から大窓への細尾根へ向かう 二ッ岳からエビラ山方面はガスで全く見えない

.jpg)

.jpg)

岩尾根を上がる 標高1,110mのピークを通過する

四等三角点「中川」 1,088.63m

岩の細尾根のアップダウンが続き、地面が凍っているので全員チェーンアイゼンを装着する。岩交じりの薄い雪道、凍った

尾根はチェーンアイゼンが一番役に立つ。

ちなみに赤石山荘の元管理人、安森滋さんは昭和52年5月末、上野方面から熊鷹山を登り大窓を経て征木滝~河又~五良

津林道へと下っている。その当時、安森さんは熊鷹山を現在の熊鷹山と三角点「中川」の中間点にある1,110m岩ピー

クだと思い込んでいたらしい。まあ、この付近の厳しい岩尾根が確かに熊鷹山と呼ぶに相応しとは思う。

13時40分四等三角点「中川」を踏む。前述の安森氏が昭和52年この三角点に来た時はここに四電・中幹二号西線47

番鉄塔が立っていたとの記述がある。(現在は撤去済みだが、この鉄塔線は水平道の下側を平行に通っていたらしい)

.jpg)

.jpg)

ずっと細尾根が続く 途中でチェーンアイゼンを付ける

.jpg)

.jpg)

岩尾根を這い上がる 鈍亀隊もそれに続く

1.jpg)

.jpg)

13時40分 三角点「中川」に到着 ここには以前 四電・中幹二号西線47鉄塔が立っていた

大窓(おおまど) 標高 約 1,065m

三角点から10分程下るとコルに出て、そこから左にトラバース道が付いている。そこを抜けて尾根筋を下ると13時56分

広いコルに出た。ここが「大窓」と呼ばれている場所だ。窓とは尾根上の低く窪んだ所を言うのだが、確かにこの場所は尾根

の括(くび)れには違いないが、三角点から標高差は25m程だから地形的には大窓と言う程でも無い。

ただ、この場所は関川の河又と浦山川の中の川を結ぶ古来からの交通の要所的な峠の場所として大窓の名前が付けられたのだ

ろう。又黒岳(1,636m)から急傾斜で下った尾根が、このコルで熊鷹山まで1050m強の岩尾根が暫く続くのでその

付け根のコルとして印象的だったのだろう。

大窓は2度目の訪問となる。最初は2007年12月だから丸14年も前になるが、イノシシ達の忘年会でマーシーさん達と

河又から大窓~黒岳~権現越~河又の周回をした。当時の記憶は当然ながらほぼ無い。だから記録に残す事が大事なのよね。

2007年 大窓~黒岳~河又の記録は ここ

.jpg)

.jpg)

三角点からなだらかな下り坂を進む コル部から左手にトラバースする

.jpg)

13時56分 やっと峨蔵山水平道のスタートライン「大窓」に到着する 遅すぎる~~~

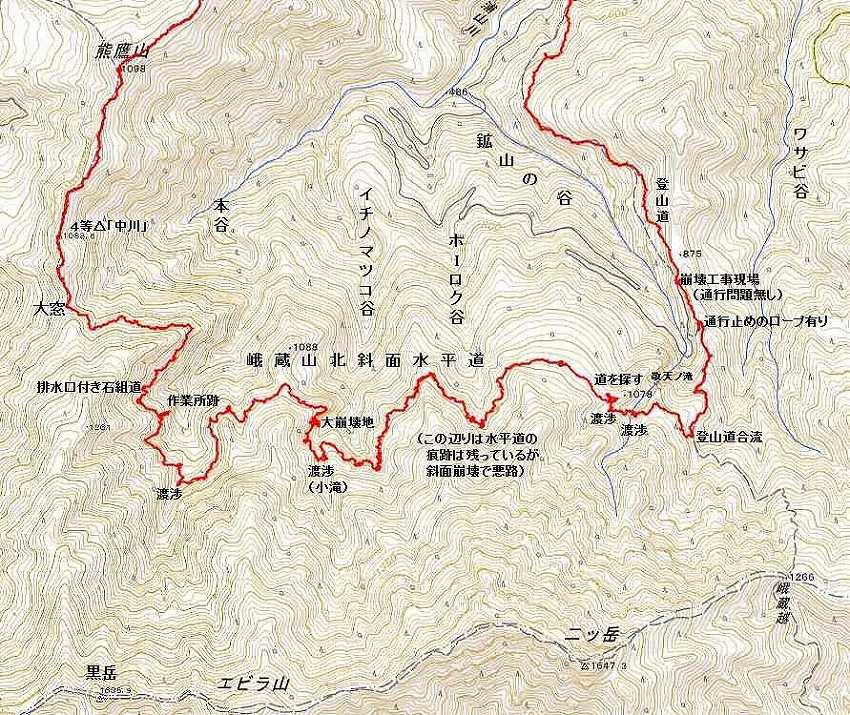

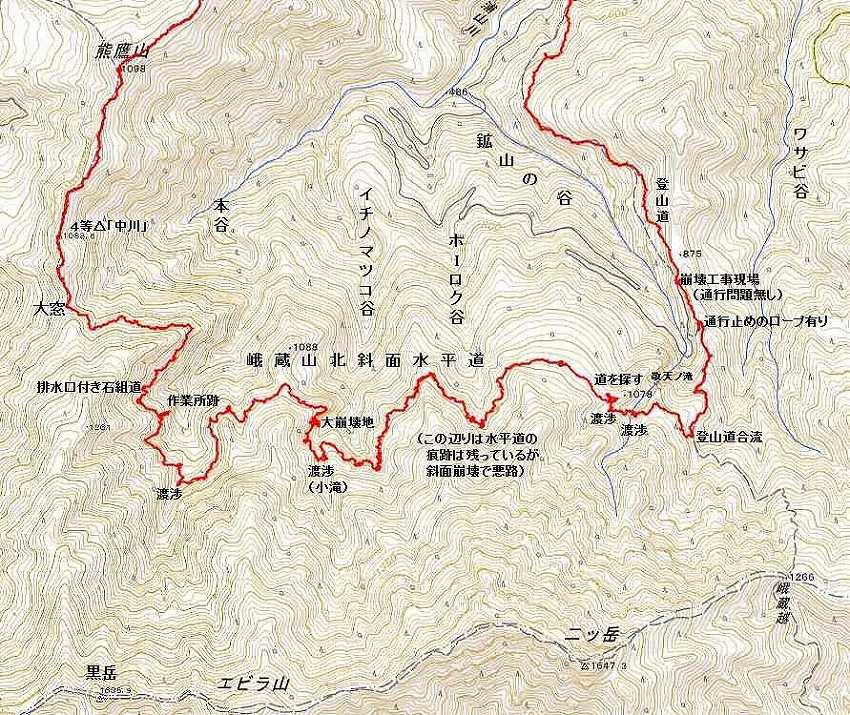

行程2)峨蔵山・水平道~二ッ岳登山道合流地点 約7km 約5時間10分

カシミールソフトを利用した峨蔵山・水平道 ルート図 大窓~峨蔵越え登山道合流点

さて、いよいよここから本日の主目的、「峨蔵山(がぞうざん)水平道」へと進む。この水平道に関する確かな情報は残念

ながら手に入っていない。プロローグで述べた様に伊藤玉男さんの著書に「大窓に通じていた木材運搬路」で「廃道」とある

情報が全てである。マーシーさんは随分前に歩いた事があり、崩落している場所もあるが歩くには問題は無いと言う。

14時00分大窓から東へ植林帯を水平道へ入って行く。すぐに立派な石垣が現われて驚く。石組には水抜きなども施されて

技術も高そうだ。デカい炭焼き窯もある。やはり別子銅山に関係して張り巡らされた炭や材木を運んだ馬道なんだろうか。そ

れよりも地理的に近くにあった伊予鉱山に関係した材木などの運搬路だった可能性の方が高そうだ。

14時12分最初の崖崩れが現れたが、まあ規模も小さく問題は無い。この場所付近からは樹林帯は無くなり、右手の山側が

切り立った岩壁になっている。岩からは立派なツララが垂れている。

.jpg)

.jpg)

14時00分 峨蔵山水平道へ進む 直ぐに石垣が現れる

.jpg)

お~~ 水抜き窓もある立派な石垣だ

.jpg)

.jpg)

余りの立派さに何度も振り返る 大きな炭窯もある

.jpg)

.jpg)

上って来た尾根筋を眺める 熊鷹山だろうか 水平道の序盤は快調だった

.jpg)

.jpg)

崩れている箇所もあるが、最初は崩落の規模も小さい ツララが岩壁より垂れている

.jpg)

.jpg)

こんな調子なら結構早く鉱山の谷付近へ出れるかも・・・(甘い!) 上ってきた尾根を眺める

黒岳西肩から北に落ちる尾根部を回り込むと、14時20分足元が崩れている部分が出てくる。そこを慎重にやり過ごすと又

綺麗な石垣道となる。

14時30分恐らく橋が架かっていたと思われる橋桁が初めて現れる。幅が3m程もある綺麗な石組で今でも鉄板を渡せば利

用出来そうである。頭上には水平道の主と思われる大木が覆っていた。5分程進むと又水平道が崩れており、ロープが張られ

ている。と言う事は、ここを歩く人も居るって事だ。

.jpg)

14時20分 小規模な崩落だが崖が深いので慎重にわたる

.jpg)

.jpg)

こんな水平道が続いて欲しいと願いながら歩く 橋は全て落ちており、橋桁部だけが残っている

.jpg)

天然檜らしき大木が頭上を覆う

.jpg)

.jpg)

足元が崩落しているので慎重に渡る 右手の岩にロープが掛けられていた

これぞ 水平道遺跡

14時35分前方にローマの古代遺跡の様な立派な石垣と水抜き設備が現れる。マーシーさんと能智さんは山際からこの水抜き

穴に入って崖側から顔を出す。この先の状況を知らずに呑気な気分でいた平和な時だった。

.jpg)

お~~ 何だこりゃ 綺麗に石垣が積まれている 能智さんが水抜きから顔を出す

.jpg)

谷水の水抜き施設も残っておりマーシーさんが顔を出す (そんな暇無かった筈なんだけど・・・・)

最初の難所

14時40分石垣道を進むと鉄橋部分が落ちている箇所があり、この谷がクセ者で谷部が深く対岸に這い上がる事が出来ない。

一旦谷へ下りてから斜面を這い上がって迂回をしなければならない。「マーシーさん ロープは?」「え~~持って来てません」

「何じゃと!?」

私は4mのスリングを出すと能智さんが10mのロープを出す。このロープは能智さんの一人歩きをより安全にする為に私がプ

レゼントした物だった。それがここで役に立つとは・・・・「ロープは他人(ひと)の為に非ず」って新しい格言が出来た。

ロープを使い10分程かけてこの谷を渡り切りホッとする。

.jpg)

立派な石垣が積まれた水平道の外れで橋脚部の谷が相当崩落していた

.jpg)

.jpg)

対岸の橋脚まで這い上がれないので山側に迂回しなければならない 一旦 沢部をロープで山側に這い上がる

.jpg)

.jpg)

今度は山側から水平道へとロープで下る ここを渡るのに10分程かかった

作業現場跡

14時52分支尾根部の切り通し部を越すとマーシーさんが左下を指さして、「あそこに建物跡が見えるでしょ?ひょっとして

鉱山跡かも知れないです」と言う。余り時間的な余裕は無いのだが、もうここに来る事もないだろうからと一気に斜面を下る。

大手建設会社に居た亀吉さんが「ありゃ比較的新しいプレハブだから鉱山跡では無いわ」と言い切る。とにかく建物まで下りて

確認するが、やはりストーブや風呂場がある何かの現場事務所跡だった。15時03分水平道に帰り、切り通しを抜けて進む。

すると又崖崩れ部に差し掛かり、その向こうに橋桁跡がある。15時08分橋桁部を通過すると雪を被った石垣道が続く。浦山

川の本谷に近づくと地形が少しなだらかになって来た。15時15分五右衛門風呂の風呂釜が水平道に転がっている。何でこん

な所に横たわっているのだろう? おそらく本谷の沢が近いからここで露天風呂?

.jpg)

.jpg)

支尾根の切通し部を抜ける 14時53分 下に見える建物跡を確認に行く

.jpg)

どうも工事現場のプレハブ施設跡の様だった まあ ストーブにでもあたろうや (そんな呑気な暇は無いぞ!)

.jpg)

.jpg)

大きな岩を人工的に割って道を開いている 15時05分 道がザレている場所を通過

.jpg)

.jpg)

ザレ場を過ぎると橋桁があり山側を慎重に通過 すると又 石垣道になるが長続きはしない

.jpg)

.jpg)

ガレ場に雪が積もっている 15時15分 五右衛門風呂が転がっている

本谷を渡渉

峨蔵山水平道には浦山川の支流が大きく谷へ切れ込む箇所が3か所ある。西側からまず黒岳の源流部とする「本谷」、次に

エビラ山とイワカガミ岳の間を源流部とする「イチノマツコ谷」、そしてイワカガミ岳付近を源流部とする「ホーロク谷」

の三谷が並ぶ。最後に「鉱山の谷」(敬天の滝上部)を渡渉するが、ここはルートの切れ込みは無い。

る

15時20分黒岳を源流とする浦山川の「本谷」を渡渉する。水平道の最初の谷への切れ込み部となっているが地形が穏やか

なので渡渉は問題ない。マーシーさんが「ここを探せばガーネットがありますよ」と言うもんだから亀美さんの眼がガーネット

色に輝いて砂金採りの様に探し出す。マーシーさん、時間の余裕が無いんだから余計な事を言わないでよ!

.jpg)

.jpg)

15時20分 本谷を渡渉する 「皆さん ここにガーネットがあるんですよ~」「え~~?!」

本谷を渡渉してしばらくザレ気味の水平道を進むと又15時30分と47分立て続けに橋脚部を渡る。すると植林帯が現われて

15時55分エビラ山から延びた北尾根出合を回り込む。ここまで大窓から既に凡そ2時間もかかっている。地図を眺めて先が

長いとため息が出るが、地形図の等高線が密になる次のイチノマツコ谷を明るい内に通過出来そうなのが救いだ。

植林はすぐ消え失せて次の支尾根を回り込むまでは多少安定した道だったが、そこを過ぎると等高線が密になった断崖の道とな

る。ここにも橋桁部があって注意して渡る。

.jpg)

.jpg)

沢部はやはり地盤が悪い この辺りは石垣の無い水平道だ 斜面が崩れて幅が狭い

.jpg)

.jpg)

15時30分 橋桁を通過する 15時47分 次の橋桁が現れる

.jpg)

.jpg)

中央のピークが熊鷹山だと皆で結論づける 斜面がザレて水平道とは言えないが一筋のラインは有る

.jpg)

.jpg)

15時55分 エビラ山から伸びた北尾根出合を回り込む その後少しだけ安定した道が続く

.jpg)

.jpg)

16時03分 等高線が密になってくると岩壁に沿った道となる ここにも橋桁の崩落部があり慎重に渡る

第2の難所 谷部大崩壊地

16時06分前方の谷部が大崩壊しており道が大きく切れ落ちている。辺りは20m程の絶壁なので谷へ下りる事は出来な

い。ここは少し引き返して下降可能な多少木が生えている崖部を選んで谷の下方へ一旦下り、更に谷を上り返し大迂回をし

て対岸へ復帰しなければならない。残念ながらマーシーさんにはこんな難所の記憶は無いと言う。おいおい!。

ここでも能智ロープとエントツ山スリングが活躍する。ロープを木に3度セットし直しながら慎重に崖下まで順番に下りた

後、ガレた沢を這い上がり向こう岸に渡る。この難所に30分程も要した。う~~ん 実に痛い時間の浪費だった。

.jpg)

.jpg)

16時06分 足元が20m程切れ落ちている 谷へ下りれそうな場所から下る

.jpg)

.jpg)

垂直に近い崖をロープを使って下降する 更にロープを取り付け直して下降を続ける

.jpg)

.jpg)

三度目のロープ掛け替えで最後の崖を谷に下りる ロープをダブルにしてマーシーさんが下りて回収する

.jpg)

.jpg)

ガレた谷を水平道崩落部まで這い上がる 16時32分 対岸へ渡り切る 30分弱を要す

イチノマツコ谷渡渉

その後も道が荒れているが16時35分橋の落ちた橋桁の下を渡ると結構石垣が残された水平道となる。残っている石垣を眺

めながら今更ながらにこの石組技術と道作り作業に驚くと共に、いくら人間が手を入れても自然の破壊力を同時に痛感する。

16時45分小滝が現われて少し沢の下側を迂回してこの「イチノマツコ谷・右俣」を渡渉する。尚も水平道は細々と続き

17時05分今度は「イチノマツコ谷・左俣」を渡渉するが、こちらの水量はほぼ無かった。この谷からはザレた斜面が暫く

続くが、木の生えていない場所では特に慎重に歩く。こんな場所ではチェーンアイゼンが威力を発揮する。

.jpg)

.jpg)

やはり等高線が密な場所は崩れている箇所が多い 16時35分 ちゃんとした橋桁跡が残っている

.jpg)

石垣水平道はまだ続く ネット購入の安物チェーンアイゼンを調整する 能智さんは横にズレて、マーシーさんはシリコン部が切れた

.jpg)

.jpg)

まだ石垣も前方に見える 16時45分水平道の先に小滝が現れる イチノマツコ谷右俣に来たらしい

.jpg)

.jpg)

下に回り込む 沢の渡渉は問題無い イチノマツコ谷右俣は水量が多い

.jpg)

.jpg)

地形が緩やかな場所には水平道の痕跡が残る 急斜面になると道幅が残っていない

.jpg)

.jpg)

ザレ場で木が生えていない場所は神経を使う 17時05分前方のイチノマツコ谷左俣を通過する

.jpg)

.jpg)

谷部近くは崩壊しているので歩みが遅くなる 木の生えていない斜面はチェーンアイゼンに助けられた

イワカガミ岳の北尾根を周り込むと安全圏内に入る

それからも崩壊斜面を慎重に歩くので中々進まず、17時52分丸木で補強した斜面の向こうに回り込むとイワカガミ岳の

北尾根に出合う。ここで地形図を見ると等高線も少し緩やかで難所を突破した様だ。少し休憩してヘッドランプを装着する。

夜間歩きの登山記補填について

イワカガミ岳北尾根からは夜間歩行となり写真がうまく撮れていない。そこで令和2年3月2日に夜間歩行をしたルートを

昼間歩いてこの山行紀を補填した。時間経過は2月8日をベースにして編集する。

.jpg)

.jpg)

水平道? 垂直道? 確かに道の痕跡はある

.jpg)

.jpg)

ザレ場も雑木があれば安心感がある 17時25分 明らかに水平道じゃなあ

.jpg)

.jpg)

次第に薄暗くなってくるが人数が多いので侘しさは募らない 17時52分 木で補強された道の向こうに尾根の切通しが見えた

.jpg)

17時52分通過したイワカガミ岳北尾根・出合 手前を左から右へ回り込む 奥は北尾根の続き

.jpg)

.jpg)

熊鷹山は稜線の高低を見ると右の端ピークか? 水平道を振り返る 大窓から黒岳方面

イワカガミ岳北尾根出合で行動食休憩を取る。持っているおやつ類を出し合って元気を付ける。ここからは多少土地勘と山勘

があるマーシーさんに赤色ライトを後方に向けて貰い全員が逸(はぐれ)れないようにする。

18時15分ホーロク谷の手前に近づくと少し岩場を超える所があった。そこを過ぎるとホーロク谷を渡渉する。この谷は明

るい時だとそう問題ない落差だが、3~4mの崖を斜めに下って行くので慎重に歩く。沢を越すと葛か木の根が数本下がって

いるのでこれを手掛かりにしながらクリアする。

18時25分ホーロク谷を渡渉するとホットする。地形図を見ても次の「鉱山の谷」まで等高線のゆるやかな尾根になってい

る。目が良いマーシーさん、亀吉さん、能智さんが前を歩き、後続が助けられながら18時45分ホーロク谷の東側に位置す

るイワカガミ岳の北尾根から分岐した北東尾根の岩を回り込む。そこからは平らな地形なのでもっと気が楽になる。

.jpg)

カシミールソフトを利用したGPStラックログ図 青線は後日昼間に歩いたルート

.jpg)

.jpg)

トップのマーシーさんに赤色ライトを光らせて貰う 17時57分 丸太で補強された道がある

.jpg)

.jpg)

丸太で補強された場所 この辺りは比較的なだらかな傾斜地だが昼間でも水平道があやふやな所もある

.jpg)

.jpg)

比較的歩きやすい斜面を赤ランプに続く ホーロク谷手前で少し岩場が出てきた

.jpg)

.jpg)

ホーロク谷手前の岩場 18時24分 夜歩きになってホーロク谷を渡る

.jpg)

ホーロク谷出合は水が流れていないが高度差のある崖になっている こちらから沢に下りるのに注意が必要だ

1.jpg)

.jpg)

ホーロク谷への降り口を振り返る ホーロク谷の上部

.jpg)

.jpg)

ホーロク谷の下流部を眺める ホーロク谷を過ぎるとなだらかな斜面となる

.jpg)

.jpg)

18時45分 イワカガミ岳北尾根から分かれた北東尾根出合を通過 18時50分 植林地の近くを歩く

(写真は後日撮影)

.jpg)

.jpg)

この辺りは左手が植林、右手が自然林の場所だった 18時50分に歩いた場所は昼間だとこんな風景

19時15分鉱山の滝(敬天の滝)上流部となる左岸、1078小ピークの南側で雪の為道が不明になり手分けして鉱山の

谷へ向かうルートを探す。雪が積もっていると何処も道に見えるのだ。こんな時に私のスマホが電池切れをしてしまい、他の

メンバーのジオグラフィカを度々見せて貰う事になる。

長歩きと気温の低さで2年以上使って来たらくらくスマホのバッテリーが劣化している。そろそろ換え時かな。他のメンバー

も皆ジオグラフィカを使っているので意見を交換出来てこんな時に便利だ。亀吉さんはスマホ地図にちゃんとルート図をアップし

て用意周到だ。しきりに私にスマホ地図を見せるが、本人は老眼で良く見えないらしい。 意味ないじゃん!

能智さんが「こちらに道があるみたいです」と言うのでそちらに向かうと19時20分鉱山の谷へ下るルートが沢の音がする方に続いてい

た。明るい時に見ると結構沢まで高度差があり、下り坂は折り返していた。

.jpg)

1,078mピークの南側でルートが分からず迷った場所 空き缶が2個落ちていたので目印を作った

.jpg)

鉱山の谷への道が植林の間に沢の方に進む 昼間なら何でもないルートだ ここにも一応空き缶で目印を置く

1.jpg)

.jpg)

19時20分 鉱山の谷へのルートを見つける 最初は左に下って行く

.jpg)

途中で折り返して右手に下りて行く 鉱山の谷の渡渉部は思ったより広い

19時27分無事「鉱山の谷」を渡渉して次のルートを探す。沢の渡渉は幅が広い場所なので難しくは無かったが、渡渉して

次の登山道へ上がる場所が明るくても非常に分かり辛かった。ここも手分けして探しながら何とか踏み跡を見つけて一つ尾根

を越えて二ッ岳登山道の合流点へ向かう。

.jpg)

.jpg)

19時19分 沢近くで炭窯跡の横を通る その炭窯跡はこれの様だった

.jpg)

.jpg)

19時21分 鉱山の谷を渡渉する 沢幅が広いので次のルートを探しながら対岸へ進む

1.jpg)

.jpg)

手前の沢を渡渉すると広い川床になる 鉱山の谷 下流部を眺める この下に敬天の滝がある

.jpg)

.jpg)

石垣が組まれた場所もあった 沢の向こう側に続く道が分かりにくい 石積みをした

.jpg)

対岸の上がり口はこの倒木に沿って少し這い上がると道が現れる

.jpg)

.jpg)

この倒木を先ず通過する すぐ上に出ると踏み跡が見つかる 2つの倒木株が目印

19時43分もう沢を渡れば二ッ岳登山道は近い。一つ植林帯の中で低い尾根を越えるとそれぞれが「もう登山道がすぐ近くで

す」と確認し合う。もう何処を歩いても良いのだが前のライトに従い19時43分二ッ岳登山道に合流した。

.jpg)

.jpg)

植林帯を尾根へ向かう (写真は後日撮影) 19時35分 尾根部を通過 (写真は後日撮影)

.jpg)

.jpg)

植林帯を下って行く 19時43分 二ッ岳登山道に合流した

.jpg)

.jpg)

二ッ岳登山道への合流地点 登山道が上の峨蔵越に向かう 19時43分 水平道からここに下りて来た(合流点)

行程3)二ッ岳登山道~中の川登山口 約3km 約1時間15分

19時43分、二ッ岳登山道に合流するとすぐに標識が立っており皆で喜ぶ。まだ登山口へは3km程歩かなければならいが、

ここまで来ると道も良いからもうゴールが見えている。

19時50分過ぎに滝見台を通過して少し下ると20時01分「鉱山の滝登山口分岐」を通過。中の川登山口方面はロープが

張られて通行止めを暗示していたが、今まで歩いて来た以上の危険個所はないやろと真っ直ぐ進む。

林道延長工事の法面階段があり下側へ下りると現場事務所があり、その横を通って登山道は続く。その工事現場近くに「鉱山跡

地~大窓方面へ」の分岐標識があった。(現場事務所だと思っていた場所は橋桁にセメントを流し込む板張りだった。)

.jpg)

.jpg)

すぐ登山道標識があって理屈抜きに喜ぶ 19時50分 山頂まで3km このすぐ下側に滝見台がある

.jpg)

1.jpg)

夜に写真を撮り逃した敬天の滝展望所 標識 夜で見えなかった 鉱山の滝=敬天の滝

.jpg)

.jpg)

20時01分 滝登山口分岐 通行止めロープを超えて尾根道を進む 工事中の階段を下る

.jpg)

.jpg)

20時11分 林道延長道路工事の事務所(と思った)横を抜ける 工事現場のすぐ下に「鉱山跡地・大窓方面へ」の標識があった

.jpg)

.jpg)

工事中の法面作業歩道から鯛ノ頭が見える 事務所と思ってたのはコンクリートの橋脚部だった

鉱山跡・大窓方面への道は林道延長工事の為通行止めだった。ここから中の川の登山口まではフツーの登山道なので写真レポは省略

する。

.jpg)

.jpg)

21時04分 中の川登山口に到着 車をここに置いていて良かった~~

21時04分、車をデポした中の川登山口に下り着く。総距離 17.5km 歩行時間 13時間のハードな山行だったが

充実感、達成感は半端なく満足の一日となった。

「峨蔵山水平道」、後半部分が日没の為後日歩き直してのレポートとなったが、ワイルドな歩きが好きな連中と無事に歩き通す

事が出来て良かった。 これで3回続けてのヘッドランプ歩きとなってしまった・・・もう夜歩きは暫く止めよや~

夜歩き三連荘 ルート図 ①津根山大橋~天堤山~兵庫山~大登岐山~登岐山~下川峠~津根山大橋

②富郷~豊受山・南尾根・三度ガ崖~豊受山~赤星山~富郷

③浦山橋~熊鷹山~大窓~峨蔵山水平道~中の川

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)