468P〜岩角(いわずみ)〜高鉢山〜南尾根〜首切峠

堂山からの遠望 大高見峰から高鉢山までの尾根筋

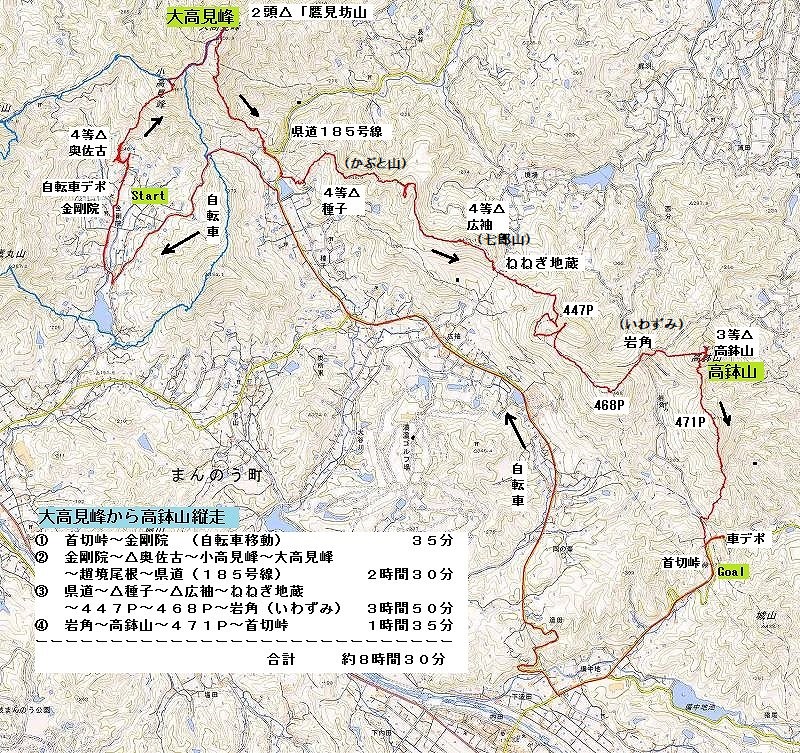

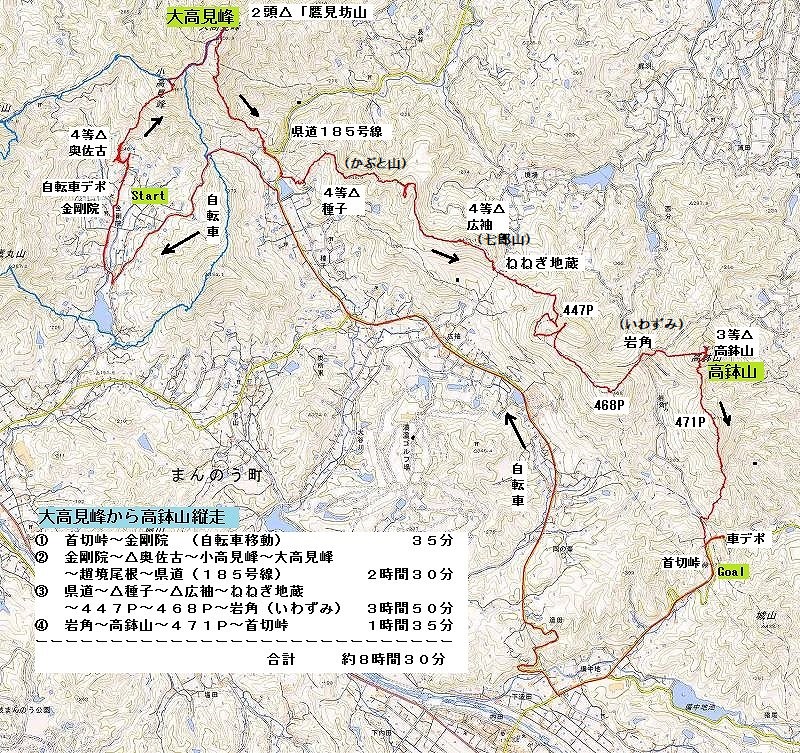

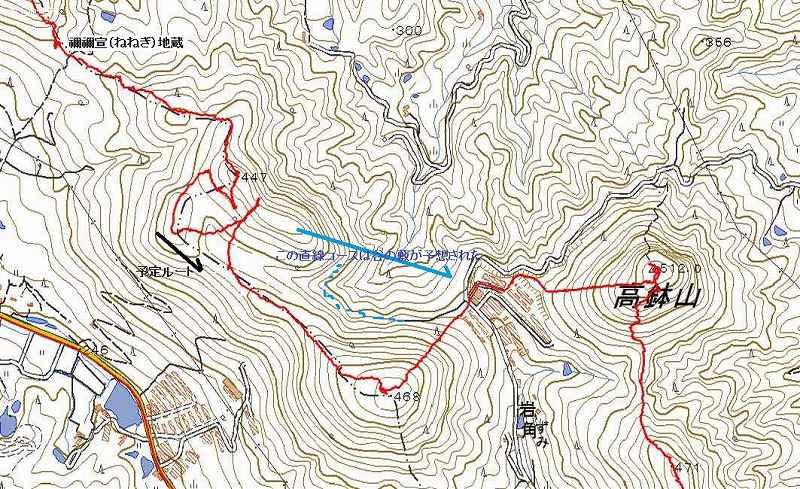

可否ミールソフトを利用したGPSトラックログ図 金剛院〜大高見峰〜高鉢山周回図

アーカイブ 大高見峰と高鉢山を繋ぐ 2017年2月28日と3月1日

金剛院〜小高見峰〜大高見峰〜△点「種子」〜△点「広袖」〜高鉢山〜首切峠

首切峠〜金剛院の間は自転車と車を利用して移動

2月28日 金剛院〜△点「奥佐古」(発見出来ず)〜小高見峰〜大高見峰〜県道185号線

3月1日 県道185号線鉄塔保線路〜△点「種子」(かぶと山)〜△点「広袖」(七郎山)〜447P〜

468P〜岩角(いわずみ)〜高鉢山〜南尾根〜首切峠

堂山からの遠望 大高見峰から高鉢山までの尾根筋

可否ミールソフトを利用したGPSトラックログ図 金剛院〜大高見峰〜高鉢山周回図

大高見峰の三角点名が「鷹見坊山」との事で一応干支の山絡みでついでに高鉢山まで縦走する事にした。

元々このルートに興味を持ったきっかけは「里山に遊ぶ」という本の中に「この山には、大高見峰から高鉢山を経て大滝山

に至る行者道がある。」という記述だった。

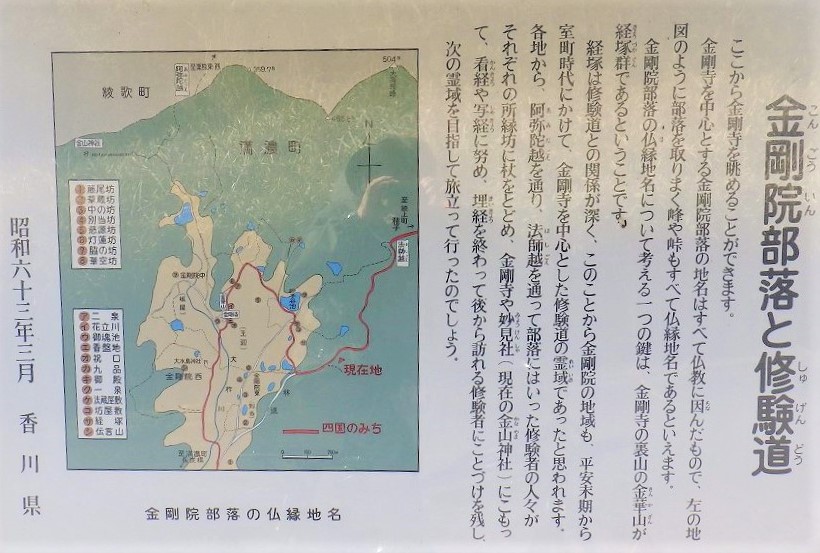

登山口の金剛院地区は青山連山と鷹丸山、竜王山に囲まれた讃岐修験道の聖地というに相応しい雰囲気を持っている。この

辺りを起点に様々な修験者が集まって徳島や愛媛のより厳しい山岳へと散っていったと考えるだけでもロマンチックである。

常々登山者にとって「里山の活路は縦走にアリ」と言って来たが、青山連山の東端にある大高見峰から満濃町と綾川町の境

界に沿って尾根を高鉢山まで繋ぐ事も讃岐の里山を繋ぐ面白い縦走だと考えていた。里山の低山尾根はしばしば藪に苦しめ

られるが高鉢山側の首切峠と大高見峰側の金剛院を自転車で繋げば何とかなるだろうと気楽に考える

パート1)2月28日 金剛院〜△点「奥佐古」(発見出来ず)〜小高見峰〜大高見峰〜県道185号

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 金剛院〜小高見峰〜大高見峰〜南尾根〜県道185号線

車をデポした県道17号線「首切峠」は戦国時代、長宗我部元親の大軍に攻められた造田城の城主造田備中守宗俊が負け戦

となり多くの家来が討死し、城主も城に火をかけ自害した。生き残った家来も手傷が深く長宗我部軍によってここで首を切

られたと言う場所らしい。又、江戸時代に厳しい年貢を引き下げて貰う為に地元の庄屋が藩主に直訴をしてここで首を切ら

れたという話もあるが定かではない。

そんな逸話の残る「首切峠」を09時20分自転車で出発し、県道17号線〜185号線〜190号線〜林道星越線を繋い

で10時22分金剛院へ着く。

金剛院地区は平安時代末期から鎌倉時代にかけて修験者が集まる聖地だったらしい。金剛寺裏にある木々がこんもり繁る

小山は金華山と呼ばれて山岳仏教に縁の深い経塚が発掘されている。この辺りの地名も阿弥陀越や法師越、色んな宿坊の名

が見られる仏縁地名が残っているらしい。

.jpg)

車をデポした「首切峠」 高鉢山から下山して左手の脇道から出て来た 車はもう少し先の広場に停める

.jpg)

.jpg)

県道17号線から185号線へ入る(写真は逆方向から高鉢山を写す) 竜王山が見えて来た

.jpg)

.jpg)

竜王山〜小高見峰〜大高見峰 城山と猫山が並ぶ 右手は竜王山

.jpg)

金剛院地区にある金剛寺 裏山が経塚が発見された金華山 十三重ノ塔は上三塔が欠けている

四等三角点「奥佐古」 246.41m 笹薮でこの日は見つからず

金剛院の裏手にある四国の道付近に自転車を置き10時25分出発、すぐ西側にある三角点を経由して道の無い尾根を小高

見峰へ直登する事にしている。

民家の上側にある池を回り込んで山へと入るといきなりイノシシの箱罠がある。この山域では何度もイノシシと出会ってい

るので驚きもしない。竹林を過ぎて尾根へ進むが藪があって尾根筋まで出られそうにも無いので三角点の場所へ進むと猛烈

な笹藪である。あちこち探し回って一旦鉄棒にテープがある場所まで下ってしまい又笹薮に入る。

結局三角点を見つける事が出来ずに笹尾根の向こうに見える猫山を眺めてから地形図に従い続きの尾根を小高見峰へと進む。

最初のチェックポイントで躓くとモチベーションが下がるが、先の事を考えると切り上げるしかない。

古い道が掘れ込んだ様な荒れた場所を過ぎると小規模な植林帯の尾根になる。

確な尾根が無くなるが古びた境界杭が立っていた。そこら中イノシシが掘り返している。まあ大体高い方に向かって歩けば

良いと気楽に傾斜を上って行く。

.jpg)

.jpg)

金剛寺の右手奥に進むと道標と民家が有る 裏手の池を回り込んで尾根へと進む

.jpg)

.jpg)

早速竹林にイノシシの囲罠が有った 笹薮が酷くて尾根筋へ進めない

.jpg)

.jpg)

一旦上側の樹林帯へ進んで三角点の場所へ進む 笹薮の中をいくら探しても見つける事が出来なかった

.jpg)

.jpg)

三角点を探しながら尾根を下ると木にテープが有った 再度笹薮に突入するも発見に至らず諦める

小高見峰 467m

小高見峰へは登山道側から2度程訪問した事がり、特徴の無い細い高木帯の中にあった記憶がある。そんな雰囲気の平らな

場所を注意して歩くと11時33分「小高見峰」の山頂標識に裏手から出合う。

.jpg)

.jpg)

樹林帯の尾根を小高見峰へと向かう 11時00分 掘れ込んだ古い道らしい物があったが藪で進めなかった

.jpg)

1.jpg)

概ね荒れ気味ではあるが植林帯の尾根が続く 11時20分 古びた境界杭が有った

.jpg)

.jpg)

樹林帯が終わるとイノシシが掘り返した尾根となる 山頂直下では岩が少し出て来た

.jpg)

11時33分 小高見峰に上がり着く ここには三角点は無い 確かに山頂標識が無ければ山頂かどうか分からない

.jpg)

.jpg)

割れた標識 古びて文字が消えた標識

小高見峰から登山道へはテープもあるし、ルートも簡単で北側へ進めば登山道と合流する。歩き易い登山道へ出ると一旦標

高差50m程コルに向かって下る。このコルから四電坂出幹線の鉄塔保線路が南に続いているが今日はそれを使わない。

大きな鉄塔を潜(くぐ)り大高見峰へと急斜面を上り返す。

7この辺りの登山道縦走については2014年11月、城山〜鷹丸山〜猫山〜小高見峰〜大高見峰の山行記を参照

.jpg)

.jpg)

11時36分登山道に出る 登山道を大高見峰へ進む

大高見峰(おおたかみぼう) 二等三角点「鷹見坊山」 503.88m

11時50分 ただっ広い大高見峰の三角点山頂に着く。周りのスズタケ藪を刈って広場にした様な山頂である。厳しい岩

場もないし、自然崇拝の目玉になる巨岩も無い。讃岐の修験者はこんな平和な場所で修行していたのだろうか。

少し東手に進んだ山の端に高見峰神社があり、ここに天狗が大鷹見峰大権現として祀られている。神社を覗くと天狗の面

や絵が飾られていた。

「里山に遊ぶ」の本にはこの山も東側(綾南町)から見ると鷹が翼を広げた形に見える事から「鷹峰」と呼ばれていたらし

い。それが天狗伝説と絡んで「大高見坊」、そして現在の大高見峰(おおたかみぼう)となったと記されている。

の「鷹見坊山」はこの説の折衷案で付けられたのだろうか?

.jpg)

11時51分 大高見峰の三角点山頂に到着 もともとスズタケの藪だった場所だろう

.jpg)

.jpg)

山頂の東端にある高見峰神社 天狗の面や天狗の絵馬が祀られている

大高見峰から南尾根を町界に沿って下る

山頂付近から適当に南側のスズタケが薄い藪に入る。しかに直ぐに強烈なスズタケ藪になるが2分程でそれを抜けて尾根に

入るとカゴノキなどが生えた樹林帯になった。

る。すると葛の垂れ下がる樹木の間から竜王山が見えた。

.jpg)

.jpg)

11時57分 山頂の南側斜面へ進んで適当に下る 最初は笹薮を我慢しなければならない

.jpg)

.jpg)

笹薮の薄い場所を選んで進む 笹薮を抜けるとカゴノキが現れる

.jpg)

.jpg)

ぶつかっても掴んでも痛いカラスザンショウ 竜王山が右手に見えた

尾根が少し痩せてくると足元に笹が復活して木々も荒れてきた。暫く笹と蔦の藪を我慢すると多少歩き易い樹林帯になる。

12時20分肩部に着いて足元に笹が現われ大高見峰を振り返る。小枝や蔦が行く手を遮るが構わず突っ走る。5分程下

ると木々の間から高鉢山の姿が見えるが長い道のりだ。右下に池も見えると足元はカヤと笹が現れるが長くは続かず灌木

帯に変わる。

.jpg)

.jpg)

12時12分急傾斜になると尾根筋が少し明瞭になる でも藪には違いない

.jpg)

.jpg)

足元に笹が現れる まあ想像したよりは幾分マシな藪である

.jpg)

.jpg)

歩き易い灌木帯になった 大高見峰を振り返る

.jpg)

12時25分 遠くに高鉢山が見え、手前の町境尾根がクネっている 右下に池も見える

.jpg)

.jpg)

尾根にカヤが現れるが笹薮よりは歓迎する 直ぐに又歩き易い尾根となる

.jpg)

.jpg)

雑木が次第に密になってくる 12時38分 シダが現れる

地図を見るとこのまま境界尾根を直進すると道路の切り通し部の崖に出る事が分かった。今まで道路の切り通し法面に出

て窮地になった事が何度かある。今日はお助けロープを持って無いので少し右手の谷部に下りる事にする。もう一度地図

を出して、丁度この谷部で道路が周り込んでいるのを確認して灌木とシダの藪を抜けて下る。

12時55分下側に舗装道路が見えたので更に右手に回り込んで谷部に設置されたフェンス横の道路に下りる。この道路

は綾南町羽床(はゆか)から満濃町内田(ないでん)を結ぶ県道185号線(造田綾南線)になる。

さて、ここからのルートは県道を南に歩き南に続く尾根へ四国電力の保線路を伝って取り付く算段である。と言うのも先日、

県道185号線を走って大高見峰から次の尾根に町界線に沿って歩けないか調べたのだが、今滝川を挟んで東側は断崖絶壁

の上に蔦や葛に覆われた大薮となっていた。

.jpg)

.jpg)

シダ藪の薄い場所を選んで下る 最後は切通しの崖を避けて右手の沢沿いへと進む

.jpg)

.jpg)

沢に出た様なので手前の斜面を下る 12時55分 下側に舗装道路が見えた 右に回り込む

.jpg)

.jpg)

沢横にあるフェンス際へ下る 道路から沢を眺める 綾川支流、今滝川の源流だ

.jpg)

.jpg)

道路の切り通し崖があるのでここしか下る場所が無い 県道185線を法師越へと向かう

ここで自宅から急用が入り縦走を中断せざるを得なくなった。大急ぎで自転車デポ地点に帰り首切峠へ向かう

パート2)2017年3月1日 出直しで三角点「奥佐古」捜索と高鉢山までの縦走

県道185号線鉄塔保線路〜△点「種子」(かぶと山)〜△点「広袖」(七郎山)〜447P〜

468P〜岩角(いわずみ)〜高鉢山〜南尾根〜首切峠

仕切り直し 四等三角点「奥佐古」 246.46m

さて、昨日のリベンジに又金剛院にやって来た。車のデポや自転車での移動は昨日と同様である。先ず三角点「奥佐古」

探しから始める。08時08分金剛寺を通過して昨日と同じ場所に自転車をデポして西側の山へ向かう。昨日のログを

確認すると、三角点の直ぐ近くを通っている。見つからない時はそんなものだ。場所の当りを付けて笹藪の中を改めて

探す。

.jpg)

.jpg)

又 金剛院地区へ舞い戻って来た 金剛寺 池の縁から三角点へ進む

.jpg)

.jpg)

昨日のGPSログを見ながら位置確認をする 08時22分 笹薮の中に三角点標柱を発見!

.jpg)

三角点「奥佐古」の周りの笹を刈って標石が見える様にする

自転車で法師越からもう一度県道185号線へ出て町境界に沿って南へ進めないか確認してやはり無理と納得して先日

kazashi さんが歩いた鉄塔保線路へ向かう。

金剛院地区 (古代宗教荘園)

法師越へ行く途中にある金剛院集落についての説明板

.jpg)

.jpg)

峠手前にある「地蔵菩薩像」 いわゆるお地蔵さん 法師越にある「西行法師行脚石造像」

.jpg)

.jpg)

県道185号線から町境界尾根には今滝川の護岸で無理 その対岸も尾根に向かって崖と藪で這い上がれない

県道185号線鉄塔保線路〜△点「種子」(かぶと山)〜△点「広袖」(七郎山)〜447P〜

468P〜岩角(いわずみ)〜高鉢山〜南尾根〜首切峠

今から歩く尾根は西側が丸亀に注ぐ土器川、東側が坂出に注ぐ綾川の分水嶺となっている。

09時07分県道から鉄塔保線路へ入る。四電の保線路は四国中快適のものである。09時15分デカい鉄塔、讃岐坂出

線68番に出合う。標高の高い山での鉄塔設置場所は眺めが良い物だが生憎ここは見晴しが無い。

さて、ここからの尾根ルートであるが、鉄塔が立つ尾根筋は今から歩く縦走尾根と平行に並ぶ南側の別尾根へと続く為に

快適な道はここまでとなる。

気分を引き締めて雑木の生えた尾根を最初は北の方角へ進んで、途中から東へ振る。右手に植林帯を見ながら登り詰める

と09時33分境界尾根に合流し、赤い杭も見られた。尾根は荒れてはいるが右手に植林帯が見え隠れしながら続く。

.jpg)

.jpg)

09時07分 鉄塔保線路に入って行く 四国電力の鉄塔保線路は快適だ

.jpg)

.jpg)

直ぐにデカい鉄塔、四電讃岐坂出線68番に着く さて、ここからは道が無い

.jpg)

.jpg)

まあ道は無いけど藪も無い 09時30分 植林帯が現れる

.jpg)

.jpg)

09時32分町境界尾根に合流する 境界杭も見られた

.jpg)

.jpg)

右手に植林帯が並ぶ 三角点への尾根が荒れている

四等三角点「種子」(たね) 別名 「かぶと山」 348.25m

種子は尾根の西側にある満濃町・種子(たね)集落から採用された様だ。Kazashi さんの記録にはこの山が「かぶと山」

と地元で呼ばれているらしいからこの山名も記しておく。この三角点ピークは広々とした場所で、三角点マニアの○米

さんの私標が松の木にテープで巻かれていた。プラスチックの園芸札にマジック書きでは耐用年数が限られている。

.jpg)

.jpg)

大高見峰を振り返る 三角点ピークへと向かう

.jpg)

09時43分 三角点「種子」(たね)に到着 山名は「かぶと山」らしい

.jpg)

.jpg)

本日2個目の三角点を踏む 〇米さんの私標はマジックが消えていた

370mターニングピーク

三角点からも植林帯や雑木林の比較的歩き易い尾根が続く。真東に尾根が続くのでこの辺りは安心して歩く事が出来る。

09時55分初めて「村」と天辺に刻まれた標石に出合う。昔はここがまんのう町炭所村と綾歌町羽床村とかの村境界に

なっていたのだろうか。

次の370mピーク付近は注意が必要で、このピークを下って後に尾根が南へと曲がっているのだ。案の定気楽に歩いて

いたらピークから直接南へ向かう支尾根に乗ってしまい10時07分引き返す。

10時12分無理矢理コンパスで東の方角へ向かって下りて行く。こんなどちらを向いても同じような景色と地形の場所

では地形図とコンパスを信用して歩くのが肝要だ。

な雑木尾根を歩くと10時27分尾根が南から東に方角を変えると足元に笹が現れる。

.jpg)

.jpg)

快適〜〜 ずっとこんな尾根が続いて欲しい〜 ん? 「村」の刻印がある境界杭だ

.jpg)

.jpg)

09時55分 二つ目の「村」マーク 10時05分 370mピークに着く ここを漫然と歩くと南へ進んでしまった

.jpg)

.jpg)

10時07分 間違いに築く こりゃ南に下がっている 10時12分 元の370mピークに戻る

.jpg)

.jpg)

10時18分 3個目の「村」マークに出会う 歩き易い尾根を南へと向かう

.jpg)

.jpg)

あれは高鉢山か? 10時30分 笹が出て来る

四等三角点「広袖」 別名「七郎山」 411.06m

笹藪の傾斜を抜けると広いピークがあり、10時41分そこに三角点「広袖」が有った。点名は先ほどの種子と同じく

西麓の集落名から取られている。又、Kazashi さんのブログで地元では七郎山と呼ばれているそうだ。その辺りに転がる

石で周りを囲った三角点標石があるが、白い三角点標柱は無かった。又、山頂標識も見られず近くに立つクヌギの幹に

ひなびた赤テークが2本残されていたが○米さんの私標は既に亡失していた。

.jpg)

.jpg)

暫く笹尾根が続いた 次の三角点ぴーくへと上がって行く

.jpg)

.jpg)

ピーク直下で笹薮となる もうすぐ三角点だ

.jpg)

10時41分 少し殺風景な三角点「広袖」に着く 別名「七郎山」と呼ばれているそうだ

.jpg)

.jpg)

本日3つ目の三角点を踏む 山頂標識はここには無い

禰禰宣(ねねぎ)地蔵

広袖三角点峰は東西に少し細長い。カヤの生えた場所を過ぎると歩き易い小木帯となり、峠に向かう下り傾斜になると雑木

が密になる。

11時05分右下に建物の屋根が見え下りてみると禰禰宣(ねねぎ)地蔵菩薩が祀られたお堂だった。禰宣は神の心を和

ませてその御加護を願う神職の事を言うらしいが、地蔵菩薩だから仏様だよね? このお堂が立つコル部は西の広袖と東の

境場を結ぶ峠になっている。

.jpg)

.jpg)

カヤの生えた尾根が少し続く その後は歩き易い尾根になる

.jpg)

.jpg)

峠部へ下っていくと灌木帯が密になる 11時05分 右下にお堂の屋根が見えた

.jpg)

花に飾られた禰禰宣(ねねぎ) 地蔵菩薩 ここが満濃町・広袖と綾歌町・境場を結ぶ峠になっている

.jpg)

.jpg)

穏やかに歳を取ったお地蔵さん 峠道が東西に続いていた

複雑なクランク尾根の地形を高鉢山へ向かう

さて、事前にここから高鉢山の地形図を何度も眺めたが、歩くには難しい場所だと悟っていた。取り敢えず手前の447m

ピークへと向かう前にもう一度気合を入れて地形図を見直す。

.jpg)

現在居るA地点(禰禰宣地蔵)から進行方向にコンパスの矢印を合わせて、補助ダイヤルの矢印を北N針に合わせる

11時12分禰禰宣峠を出発し、最初はは小さな岩が地表に散らばる荒れた雑木帯が手前の小ピークまで進むと、左手に植林

が現れる。しかし里山の植林帯は愛媛などの整備された植林帯と違いとても荒れている。手前の小ピークを下り、いよいよ捻

くれた447mピークへと進むと笹が足元に現われる。

笹道は長続きせず雑木帯になると境界石があり少し安心する。

で目指す高鉢山が見えた。

.jpg)

.jpg)

安山岩っぽい岩が散らばる荒れた尾根 ちょっと灌木が藪っぽい場所もある

.jpg)

.jpg)

左手に植林が現れる こんな境目は気楽に歩ける 11時25分手前の小ピークを通過する

.jpg)

.jpg)

447mピークへの上り口には笹が生えている 447mPの肩に上がり、ここから南へ方向転換する

.jpg)

.jpg)

447mPの直下に有ったフツーの境界石 447mピークへと向かう

.jpg)

.jpg)

11時40分 447mピークに着くと境界石「山」があった 木々の間から高鉢山が見える

化かされ尾根

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 447mピークから難しい尾根歩きとなった

この447mP尾根を真っ直ぐに進むと高鉢山へ最短コースで行けるのだが、間にある谷がクセモノで、里山の谷部は殆ど

がヒドイ藪と相場が決まっている。文字通り「急がば回れ」の見本となるのは必至。

11時40分447Pを出発し、そこから境界線に沿って南西方角に下る筈が、次第に南側に下ってしまっていた。地図と

コンパスで現在地を確認し軌道修正する。何せどちらを向いても全く同じ小木帯の景色なのだ。今度は北側へ行き過ぎて又

軌道修正となる・・・・・複雑な地形で尾根を下るのは難しい・・・ もうメタメタだ。

12時00分へそ曲がりの南尾根に復帰した様だ。暫く歩くと初めてそこにテープが見られた。

これで安心してコンパスで大体東の方角を確認し尾根筋を下る。ところが本当の境界尾根は少し東南東側になるのだが真東

方角へと向かって下ってしまった。12時23分何だか変な予感がして位置を確認すると先ほど通過した447mピークの

先に出てしまっているではないか。

慌てて又軌道修正して12時35分南側の境界尾根に復帰してホッとする。もうシッチャカメッチャカな尾根歩きになって

しまった。古来、こんな人間の失敗をうまく言い逃れる知恵として「狸に化かされた」「狐の仕業や」等便利な生き物を登

場させてきた。私も狸や狐のお世話になる羽目になった。

.jpg)

.jpg)

447mピークから方向取りを少し間違えて南へ下ってしまい軌道修正 12時00分 やっと境界尾根に復帰出来た様だ

.jpg)

.jpg)

12時08分 赤テープがあったので境界尾根の様だ でも微妙な尾根の風景なので疑心暗鬼になりながら進む

.jpg)

.jpg)

12時11分 境界石を見て安心する そこから進む方角をビミョーに間違える

.jpg)

.jpg)

兎に角、あの高みに出てから位置確認をしよう (ぎょへ〜) 又大幅に軌道修正して12時35分境界尾根に復帰する

イノシシの運動場 468mピーク

気を取り直して南東方向にある468mピークへと向かう。暫くは左手に植林帯がある広目の尾根を進むと尾根が定かでは

無くなるが構わず高みを目指すと12時51分境界標石(境14)に出合い安心する。どうもここまで境界線を少し北側に

外していた様だ。その先に広場が見えたので進むと何と細長い池の様なヌタ場が有る。そしてその向こうはまるで運動場の

様な広場になっていた。何だかイノシシが沢山出て来そうで不気味な雰囲気の広場だった。

.jpg)

.jpg)

まるで防火帯の様な広い尾根スペースだ 左手に植林が現れるとなだらかに468mピークへ上って行く

.jpg)

.jpg)

又境界尾根を外した様だが上りならそう問題は無い ピーク手前で境界杭と出合う

.jpg)

.jpg)

前方に広場がある様だ 何じゃ? このクリークは? 理想的なイノシシのヌタ場

.jpg)

12時52分 まるで運動場の様な268mピークに到着する 不思議な空間だ

さて、ここから南へ向かう町境界を進むと高鉢山には行けないので方向転換の必要がある。地形図を確認済みだが北東へ向

かって下ると畜産設備のマークが記されている。そこに向かって下って、通れる場所を探して高鉢山へと這い上がる計画だ。

12時58分おむすび型の468mピークから北東の方角に向かって下る。ラッキーな事に左手に植林帯が現われ、その境

に沿って歩き易く地形図には無い境界杭も立っていた。

13時10分畜産工場の手前に下り着く。こんな場所は山中とは違い明らかな私有地なので面倒だ。先に見える高鉢山の裾

野まで公道を利用して辿り着かなけばならない。見ると作業所の横を道路が高鉢山の近くまで延びており、人の気配もしな

い。

.jpg)

.jpg)

12時58少々藪っぽく見える北東方向へ向かって下る 心配した藪は無さそうで安心する

.jpg)

.jpg)

おっ 植林帯との境界を歩けるぞ 町の境界ではないけど地権者の境界杭がある

.jpg)

.jpg)

古い境界標石もある 13時09分 畜産場の裏手に下り着く 奥に高鉢山が見える

岩角(いわずみ)の畜産工場から高鉢山へ登る

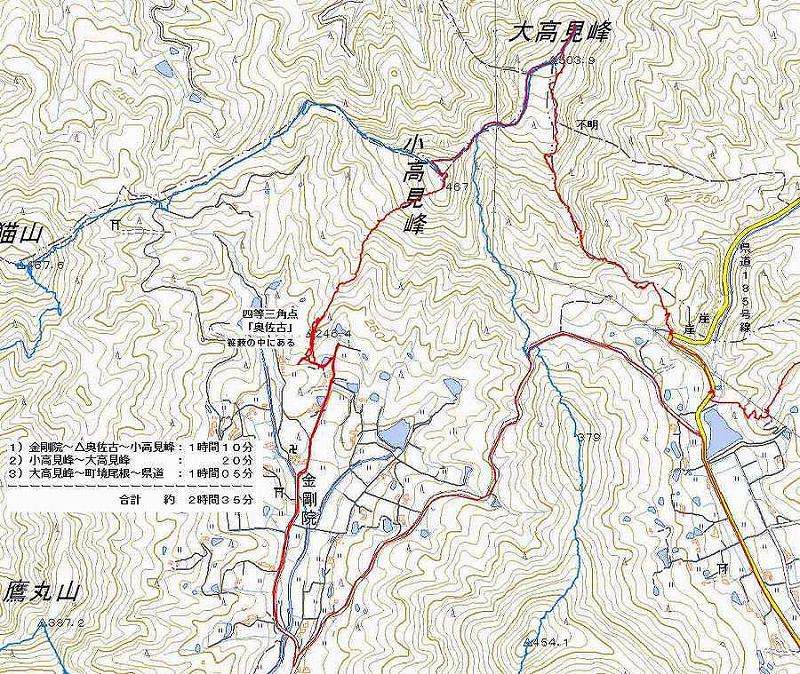

カシミールソフトを使用したGPSトラックログ図 高鉢山〜首切り峠

5分程で走る様に畜産工場を抜けて裏手の山側に到着する。高鉢山の登山道は北側から破線が付いているが、今日は修験

の道歩きだから西側から直登する事にした。まあ標高差にして約150m程だから何とでもなる。荒れてはいるが藪と言

う程でも無く高鉢山の西麓に取り付いて行く。

.jpg)

.jpg)

高鉢山へ向かう道路には特に通行止めの柵も無さそうだ 畜産場の横を小走りに抜けて行く

.jpg)

.jpg)

畜産場の裏手に這い上がる 古い踏み跡がある様だ ススキの踏み跡を進む

高鉢山 三等三角点「高鉢山」511.98m

13時15分高鉢山の西麓に取り付くが、正式な登山道は無いものの昔歩かれていた様なスペースがあり山頂直下まで快

適に登る事が出来た。13時33分航空灯台跡と思われる施設から奥へ進むと懐かしい高鉢山の東屋に着いた。東屋と言

うか奥に社の様な物があるので高鉢山の神社の様だ。でもご神体は祀られていない様で有難味が無い。三角点を踏んた後、

地形図を出して眺める。

.jpg)

.jpg)

今は使われてはいないが道の跡がある あれ〜 意外と快適な道跡が続く

.jpg)

.jpg)

先ほど下ってきた468P イノシシ広場を振り返る 最後は道が不明になりテキトーに山頂を目指す

.jpg)

.jpg)

これが航空灯台の跡地だろうか 13時35分 高鉢山に到着する これで大高見峰と繋がった

.jpg)

.jpg)

神社か休憩所かようわからん造りの小屋だ 山頂標識が立っている

.jpg)

高鉢山山頂標識と3等三角点「高鉢山」 511.98m 大高見峰より 8メートル10センチ高い

.jpg)

高鉢山から大高見峰を振り返る 猫山〜小高見峰〜大高見峰が木立の間から見える

高鉢山から南尾根を首切峠へと下る

本当にこの辺りはへそ曲がりなピークの集まりで、今まで縦走してきた町境界尾根がクランクして高鉢山へ続くと、今度

は南に向かって471mピークへと尾根が続く。但し南側の471mPへ行く為にはマリリンモンローのくびれを通過し

なくてはならない。高鉢山の山頂からこの括(くび)れは見えないので、最初は適当に南へ斜面を下りながら途中でこの

細尾根を見つけて通過するって算段だ。

13時37分高鉢山の山頂から南側の斜面へ下る。当然道など無いから灌木ヤブへ突撃する。灌木の斜面を括れに向かっ

て少しだけ右手に移動しながら下って行くと13時58分色気の無いモンローの細尾根に出合う。するとこの場所に「村」

と刻まれた境界標石が再び現れた。三角点広袖の手前で見たのと同じ標石があるって事は町境界とは違うもっと古い村境

界と言う事だろうか。

.jpg)

.jpg)

高鉢山の三角点を踏んだ後、山頂から南へと下る カゴノキが生えた南斜面へ突撃〜

.jpg)

.jpg)

どちらを向いても同じ景色だ 少し右手に振りながら下る GPSと地形図を確認するとこの南側にモンローの括れがある様だ

.jpg)

.jpg)

13時58分 細尾根が現れたが色気は無い 括れ部に来ると「村」ちゃんと4度目に出会った

最後のピーク、471mP

14時05分次の471mピークの取り付き付近で又頼もしい「村」標石に出合う。そこから少し小木帯を進むと植林が

現われ14時10分なだらかな471mピークに着いた。こんな場所で休憩をすると次に向かう方角が分からなくなる。

そのまま今まで歩いた方角通りに尾根を進む。

.jpg)

.jpg)

細尾根から471mピークへと上りになる 14時05分 471mの取り付き部で又「村」境界石と出合う

.jpg)

.jpg)

尾根は若干東に振りながらピークへと続く ピークまでの上りは気楽に歩く事が出来る

.jpg)

.jpg)

植林帯になると前方にピークが見えた 14時10分 なだらかな471mピークを通過する

471mPを越しても暫く植林は続くが足元は蔦や枯れ枝で荒れて歩きにくい。尾根は比較的明瞭で南へと下り、境界杭

も見られた。14時20分岩がゴロゴロした場所を通過する。飯野山でもこんな岩が転がる場所があるので、ここも大昔

には火山だったのだろうか?

14時25分尾根の左が急斜面なので県道17号線沿いにある産業廃棄物工場の煙が上がる煙突が見えた。蘖(ひこばえ)

に覆われた植林を過ぎると急傾斜となり雑木の枝を避けながら下る。

.jpg)

.jpg)

暫くは植林帯が続く (まだ年数が経っていない幼木だ) そのうち自然林の下りになる

.jpg)

.jpg)

飯野山にあるガレ場の様に石がゴロゴロしている場所があった 自然林と植林が混生している様だ

.jpg)

.jpg)

左下に産業廃棄物処理場の煙突と煙が見える 蘖・孫生え(ひこばえ)が繁る急傾斜になる

14時30分350m等高線を過ぎると尾根がばらけてアメーバーの様な地形図になっている。もうここからは臨機応変

に対応するしかない。

暫くすると右の斜面に向かって道の様なスペースがあるのでそれを利用して下る事にした。この道らしき筋は小さな沢を

越えて続く。この小道に身をゆだねると14時43分未舗装道路に出た。どうもこの道路は高鉢山へ取り付いた畜産工場

へと続いている様だ。

.jpg)

.jpg)

植林帯が消えて急斜面を下る 尾根筋は概ね歩き易い

.jpg)

.jpg)

14時35分道らしいスペースが尾根から右手に向かって下る 5分程で小さな沢部を渡り道が続く

.jpg)

.jpg)

道に沿って下って行く もう道路が近そうな雰囲気がする

.jpg)

.jpg)

向こうに道路のフェンスが見えた 14時43分 道路に下り立つ

.jpg)

.jpg)

未舗装道路を歩くと前方に舗装道路が見えた 舗装道路に出る近くにあったお地蔵さん

道の左側にお地蔵さんが有る所から舗装道路になり県道17号線へと合流する。14時50分県道17号線沿いの広場に

デポした車に帰り着く。そこから昼飯のおにぎりを食べながら15時06分出発点付近に置いた自転車を回収し今回の山

行を終了する。

.jpg)

.jpg)

舗装林道から県道17号線に間もなく合流 この合流点近くが「首切峠」となっている

.jpg)

.jpg)

14時50分 県道17号線の広場にデポした車に帰り着く 15時06分 自転車を置いた所に帰り回収する

青山連山界隈は多くのヤマップなどで記録を見る事が出来る。今日歩いた大高見峰から高鉢山を巡る縦走は記録としては

未だ見たことがない。大昔の修験者が歩いたと言われる大高見峰から高鉢山を歩けた満足感につつまれて日常の自宅に帰

る。