今治の里山 その2) 世田山〜笠松山 鉄塔保線路を使った周回

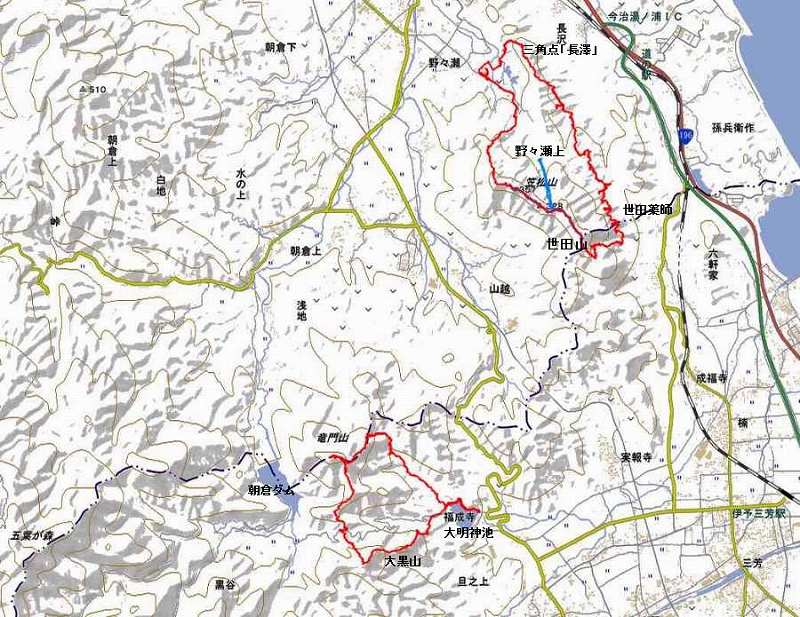

カシミールソフトを使ったGPSトラックログ図 今治の里山 竜門山・大黒山と笠松山・世田山

今治の里山 その2) 世田山〜笠松山 鉄塔保線路を使った周回

カシミールソフトを使ったGPSトラックログ図 今治の里山 竜門山・大黒山と笠松山・世田山

プロローグ

前回令和2年2月21日、竜門山〜大黒山を歩いた後、ひょっとするとはるちゃんに会えるかも知れないと野々瀬上登山口から

笠松山〜大黒山を歩いた。竜門山・大黒山で少し手間取った為に15時頃となってしまい残念ながらはるちゃんに会うことが出

来なかった。

するとヘキチョウさんから掲示板に書き込みがあって、今治探検隊の縦走を参考にして鉄塔巡視路を利用した面白い周回をされ

たとの報告だった。山歩きと言うものは何かの縁でその山域に興味が沸き、その気持ちが薄れてしまう前に歩いてしまうに限る。

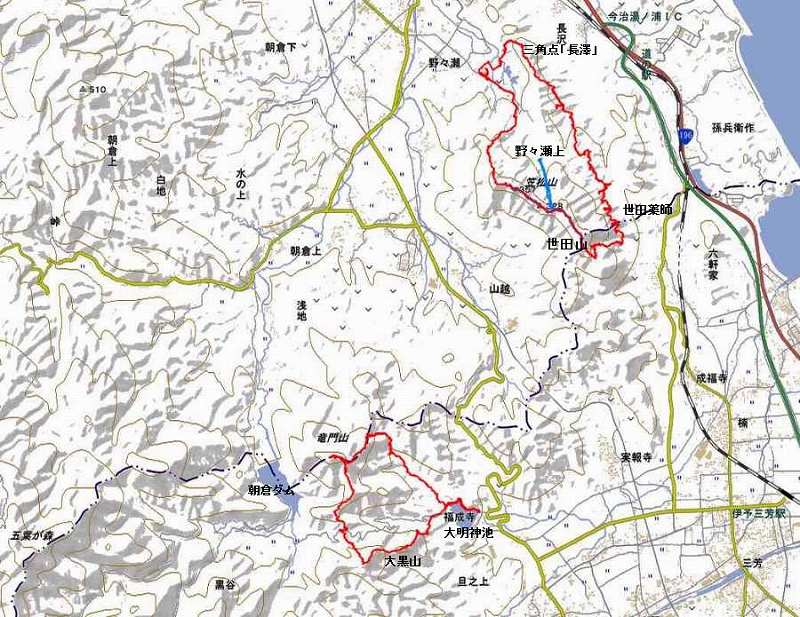

ヘキチョウさんからレポがあった鉄塔道の周回ログ図

地形図を見ると鉄塔尾根の北端近くに三角点「長澤」があり、ここに這い上がれば尾根伝いに鉄塔巡視路に出る事が出来る。

ヘキチョウさんは藪の為に下山を諦めた様だが里山だけに何とかなるだろう。(ちょっと甘かった)

令和2年2月24日(月)

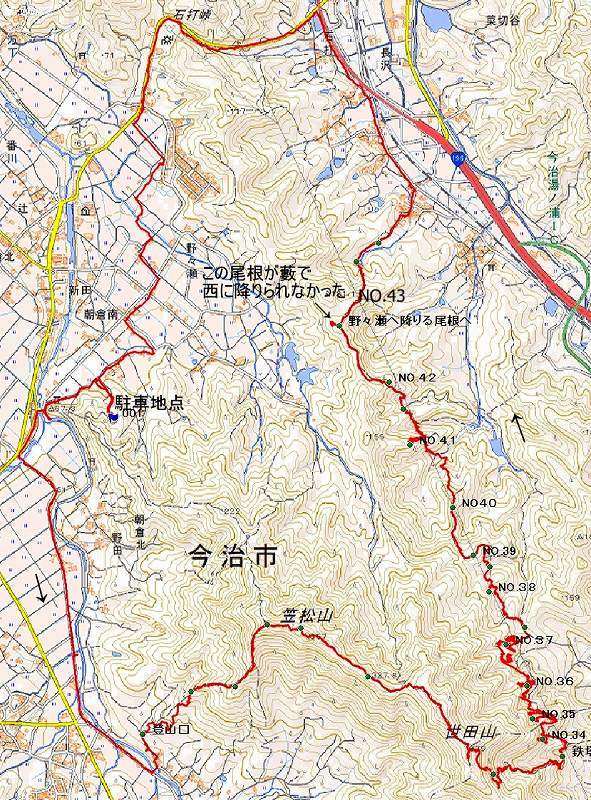

野々瀬上・駐車〜三角点「長澤」〜鉄塔巡視路尾根〜世田山登山道〜世田山〜笠松山〜野々瀬上登山口〜車

行動時間: 約4時間40分

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 鉄塔尾根を利用した世田山〜笠松山周回図

新居浜を09時前に出発して前回来た野々瀬付近に10時頃着き、左手に低く延びる鉄塔尾根を眺める。どこからでも這い上

がれそうだが、周回と言う意味では三角点「長澤」からスタートと決めている。

三角点峰までが一苦労

1)野々瀬・駐車地点〜三角点「長澤」〜鉄塔保線路合流点 約 1時間

所が、簡単だと思っていた車を駐車した場所から三角点取り付きへの道が見つからない。古墳が沢山ある場所で14号古墳か

ら左へ入るも途中で道が無くなる。又車まで引き返して下側の農道を右に入って進むと「七間塚古墳」の標識がありこれに沿

って左手に行けば山裾へ出れそうだ。この七間塚古墳は野々瀬1号古墳として少し大がかりな様子だ。この辺りは今は静かな

場所だが大昔には栄えた集落だったのだろう。

その静かな集落の、よりによって目指す三角点峰近くでは高速道路のトンネル工事が行われている様でブルドーザーなど重機

の音が木魂している。そしてショックな事にその工事現場付近が絶好の三角点峰の這い上がり地点なのだ。我々気楽な老人は

遊びでこんな人々が働く工事現場に足を踏み入れる事はしてはならない。

一号古墳の裏手に回るとクリークが現れた。上流に世田山から流れ込む水を溜める少し大きめの池が二つあり、この池から下

流に流す小川なのだが、両岸が3m程の高いコンクリートで護岸してある。こりゃ参った! ウロウロして渡れる場所を探し

ていると、丁度梯子が置かれており少し離れた対岸にも同じような梯子が置かれている。助かった〜

.jpg)

.jpg)

10時05分 広い場所に車を停めて上側から山手への道を探る 野々瀬14号古墳から農道に入るが行き止まり

.jpg)

.jpg)

車を停めた下側の農道を山手に進む 愛媛県指定史跡「七間塚古墳」への標識を更に山手に進む

.jpg)

.jpg)

野々瀬古墳群の中で最大の積室を有するとある まだお墓には入りたくない

.jpg)

.jpg)

脚立まで高さがあるけどここしか下りられない 対岸に梯子が有り、クリークから脱出

対岸に渡ると広場になっており、北側には農地と農道を挟んで工事現場となっていた。果樹園では農家の人が働き、工事現場

では作業員が働いている。肩身の狭い思いをしながら隠れる様にして山手に向かって進む。灌木林と竹林を抜け山裾に10時

27分辿り着くと、猛烈なシダと灌木のヤブとなった。

5分程藪と格闘するも手強すぎて進退窮まり左手の谷部へ逃げる。ウラジロシダのデカい物は俗称「オニシダ」と呼ばれて硬

い茎が太く長いので特に上りでは跳ね返され往生する。谷部から獣道を辿りながらコシダに沿って傾斜を上がる。眼下には工

事中の道路が見える。

.jpg)

.jpg)

左手にはミカン畑で働く人と高速道路で働く人・・・肩身が狭い 10時24分 やっと山裾の灌木と竹林に突入

.jpg)

.jpg)

うへ〜〜 こりゃ参ったなあ 灌木とシダの藪 あの笠松山まで果たして行けるんだろうか

.jpg)

.jpg)

へ〜〜 一歩も前進出来やせんぜよ 取り敢えず谷へ逃げる まあ下りは何とかなるわ

.jpg)

.jpg)

コシダの藪を見つけて這い上がる この藪は快適〜〜〜

四等三角点「長澤」

10時43分三角点峰の北西尾根部まで這い上がると東側の瀬戸内海が見えた。尾根筋に出ると踏み跡があり10時56分三

角点に着いた。この三角点名は北側にある集落「長沢」から取られたと思われる。

三角点標柱はすぐ発見出来たが三角点標石が見つからない。辺りを掘って三角点を探し出し、回りを少し整えて写真を撮る。

時刻は既に11時00分だ。う〜〜ん 車を駐車した場所から実に1時間もかかってしまった。

.jpg)

.jpg)

高速道路 頑張って湯之谷〜今治間を繋いでね 10時43分 山の裏側が見えた〜〜

.jpg)

.jpg)

稜線部まであと少し 10時45分稜線部に出ると踏み跡が出現

.jpg)

.jpg)

尾根筋に上がると四電・桜井線 43番鉄塔が見える 三角点峰ピークへ向かう

.jpg)

.jpg)

10時56分 三角点峰にとうちゃこ〜〜 あれ?標石が無い? 四等三角点「長沢」を掘り出す

.jpg)

.jpg)

三角点峰から南に下る 稜線には十分な踏み跡がある

2)鉄塔尾根を世田山登山道まで 約 1時間55分

三角からシダの中に踏み跡を辿ると11時07分「四国電力・桜井線」鉄塔巡視路に出た。この合流点から電線は尾根の東

側へ逸れて43番転鉄塔への保線路が下っている。一方世田山へ進む尾根は次の42番鉄塔から順に番号が減って行き34

番鉄塔を過ぎると世田山登山道と合流する。電力鉄塔保線路は我々山歩きの救世主とも言うべき存在で、全国津々浦々に巡

らされた電線網を繋ぐ鉄塔保線路は同時に格好の登山道にもなっている。

鉄塔保線路に出ると今までのシダ藪に比べれば尾根を南に向かう保線路は天国の様な道だ。

.jpg)

11時07分 四電・桜井線の鉄塔保線路に出る ここからは快適な道となる ウレピ〜〜

.jpg)

.jpg)

左は43番鉄塔からの保線路、ここからは42番鉄塔へ向かう 鼻歌が自然に出てくる中央フリーウェイ 右奥が笠松山だ

11時13分最初の桜井線・42番鉄塔に着く。桜井の町と瀬戸内海を挟んでしまなみ海道最初の島・大島が見える。暫く

歩いて振り返ると、尾根の東側に高速道路の延長工事現場が見えた。おそらくこれが登山口付近のトンネルから繋がるのだろ

う。湯ノ浦の向こうには平市島と小平市島が見える。

すると瀬戸内海沿いの里山特有のマサ土が崩れた小沢が現われそれを渡る。シダの道を上がって行くと前方に鉄塔が三基並ん

でいる。小規模な植林帯の中にある沢のグレーチング橋を渡り支尾根筋に出ると41番鉄塔へは主保線路を離れて右手の支尾

根へ少し上がらなければならない。

11時28分41番鉄塔へ着く。主保線路へ戻り次の谷にかけられたグレーチング橋を渡る。この鉄塔尾根はクネクネと複雑

に曲がっているのでそれをトラバースして付けられた保線路は幾度も支尾根や支谷をアップダウンを繰り返しながら横切る事

になる。

.jpg)

.jpg)

奥が湯ノ浦付近かな 最初の鉄塔が見える 11時13分 42番鉄塔を通過

.jpg)

.jpg)

東側の高速道路建設現場 奥が平市島と小平市島 まさ土が少し崩壊気味でザレている

.jpg)

.jpg)

荒れた谷筋を渡り、上り坂となる 11時21分 それを超えると又谷に出る グレーチング橋を渡る

.jpg)

.jpg)

前方に次の鉄塔が見える 41番鉄塔は保線路本線を外れて右手に少し上がって訪問する

.jpg)

.jpg)

又 谷部に下りグレーチング橋を渡る そして又 シダの道を上がって行く

自然林の保線路を進むと11時42分石垣を通過する。恐らくこの石垣は古い鉄塔が立っていたのだろう。何かの理由で電線

の場所が変更される事があり、それが地形図に反映されていない場合がある。

次の40番鉄塔は保線路上にあるので脇道に逸れる事も無い。三角点もそうなのだが、鉄塔尾根を歩く時はやはり保線路から

少し離れた鉄塔であれば訪問したいものだ。電線から西側をトラバースした保線路は11時55分尾根で39番鉄塔とクロス

する。

支尾根を東側へ振った保線路は小規模な植林帯にある谷部を通過してグレーチング橋を2本通過して尾根部に上がる。

次の38番鉄塔は少し脇道を上がって12時04分通過を確認する。暫くシダ地の道を進むと保線路は電線の東側に大きく振

って窪地に入る。ここに鉄塔指標アングルに「登り口」と書かれた別な道があり少し探りを入れるが保線路と離れて行くので

元に帰る。もうこの辺りまで来ると鉄塔保線路は世田山の東山麓に取り込まれ、最初歩いた鉄塔尾根は消滅している。

保線路から脇道の支尾根を少し上がり12時27分37番鉄塔を確認する。保線路本線に帰りグレーチング橋を渡る。この四

国電力の保線路にあるグレーチング橋は四国中に見かけるが実にしっかりしておりその財政力に物を言わせた施設と言える。

.jpg)

.jpg)

保線路の横に石垣がある (古い鉄塔の基礎部か?) 次の鉄塔が見える

.jpg)

.jpg)

11時44分 40番鉄塔を通過 世田山の裾野に沿って保線路は次の鉄塔に向かう

.jpg)

.jpg)

シダの保線路を又上がる 11時54分 39番鉄塔を通過する

.jpg)

.jpg)

東へ回り込み谷に架かるグレーチング橋を渡る 直ぐに次のグレーチング橋を渡る

.jpg)

.jpg)

12時04分 38番鉄塔を通過する 次の鉄塔へは沢部に向かう様だ

.jpg)

.jpg)

橋の無い谷を渡る 道ははっきりしているがアップダウンが目まぐるしい

.jpg)

.jpg)

又グレーチング橋を渡る 道の分岐があり東へ向かう広い道があるが、直ぐ引き返す

.jpg)

.jpg)

山手に向かう保線路へ向かう 保線路本線から外れて支尾根を上がり12時27分37番鉄塔へ寄る

.jpg)

.jpg)

保線路本線に帰り一つ小沢を渡る 次に立派なグレーチング橋を渡る

見晴し鉄塔「36番」

12時35分主保線路を外れて世田山から延びた支尾根にある36番鉄塔に向かう。少し遠い場所にあるが確認に向かう。

12時38分鉄塔に着くと、コンクリートの台へ梯子で少し上がり展墓所となっている。標高が高い場所にあるので今まで歩

いて来た鉄塔群やその向こうに来島大橋の橋桁が並んで見えて気持ちが良い。更に東予や石鎚山系まで眺める事が出来た。

この景色を眺める事が出来れば世田山まで上る必要もない位だ。

て先へと進む。

次の35番鉄塔への脇道には四電御用達のゴム階段が付いている。材質は何だか知らないが四電保線のの急傾斜には結構この

階段が多く使われている。12時51分35番鉄塔に着く。この鉄塔が立つ尾根は世田山へ直接突き上げる尾根で地形図には

境界線も記されている。鉄塔の上部を調べるが猛烈なシダに覆われて踏み跡も無い。また尾根を引き返す。さあ鉄塔巡りも

あと残す所一基となった。

暫く保線路を歩くと尾根でも無いのに境界杭と割出し作業のテープが続く。今までの鉄塔が立つ場所は国有林だったが、ここ

からはひょっとして民有林との境界になっているのかも知れない。

12時58分今回最後の訪問となる四電・桜井線34番鉄塔に着く。保線路に帰ると直ぐに崩壊地と出合う。この鉄塔保線

路で唯一のザレ場だった。

この脇を通って斜面を上がると世田山登山道に合流した。

.jpg)

.jpg)

三角点峰「黒岩」手前の165m峰かな 12時38分 「36番鉄塔」へ来ると鉄階段がある

.jpg)

.jpg)

鉄塔の下・・・広〜〜〜〜 鉄塔は更に南へ延びる

.jpg)

医王山 永納山 東予・道前平野と石鎚山系

.jpg)

169m峰 沖に比岐島 奥に四阪島 平市島・小平市島

.jpg)

今まで歩いて来た鉄塔群 奥はしまなみ海道 ( ズーム写真)

.jpg)

.jpg)

次の鉄塔へと進む 保線路本線を外れて支尾根への道を上がる

.jpg)

.jpg)

35番鉄塔から東予を眺める この尾根が西条市と今治市の境界になっているが道は無かった

.jpg)

.jpg)

保線路に帰ると直ぐに境界杭が現れる 赤いペンキの境界杭が続く

.jpg)

.jpg)

12時58分 最後の鉄塔34番に寄る 保線路に帰ると崩壊地があった 保線路で危険な場所はここだけ

.jpg)

.jpg)

砂防壁を抜ければ世田山登山道は近い 13時03分 四電の世田山登山道合流標識に出た

3)世田山登山道合流点〜世田山〜笠松山〜野々瀬下山口〜車 約1時間40分

世田薬師奥ノ院

世田山は山歩きをする前に今治出張の暇つぶしに麓の世田薬師から登った事があるが、当然の如く当時の記憶は無い。鉄塔保

線路と世田山登山道合流点には四国電力の登山標識が立っている。これは赤星山南麓にも見られる四電の粋な計らいである。

13時03分登山道に出ると急に石段やお地蔵さんが現れる。ここは奥ノ院への参道となっているので登山者と言うかお詣り

のついでにここを歩いている人達に出会う。暫く歩くと登山道(参詣道)には石灯籠やベンチなども置かれていた。

13時11分先程から石切りの音がするなと思っていたら右手に不動明王を彫っている現場があった。作業現場には囲いの柵

があり、見物するにはお金を入れなければ見せてくれない様だ。ここは横目に眺めて素通りする。後で聞けばこの88歳にな

るお爺さんは一人で相当長い間ここでコツコツと作業をしているらしい。完成してしまうと絶対気が抜けるのでまだまだ頑張

って欲しい。

13時17分眺めると気が滅入る様な長い石段の上に世田薬師・奥ノ院がある。世の中新型コロナウィルス騒動だったので意

を決して石段を上がる。

この病気に罹らない様にお願いする。

.jpg)

.jpg)

「世田薬師・奥の院」参道として整備されている 参道らしくお地蔵さんが見守る

.jpg)

.jpg)

広い参詣道に灯篭やベンチも置かれている 上の方に行くに従い山道となる

.jpg)

.jpg)

13時11分 うぐいす谷の広場に出る (写真がボケてますけど) 船曳地蔵尊 「日本一体 海上・交通案内」 海上安全の事かな?

.jpg)

お爺さんが一人で不動明王を彫っている様だ 垣根を作って見物料が要るのでチラ見でスルー

.jpg)

.jpg)

うぐいす谷から奥へ続く山道に石段が整備されている ぎょぎょぎょ〜〜 これ上るの?

.jpg)

.jpg)

世田薬師奥の院でお参りをする 南北朝時代に戦で散った大館氏のお墓があるらしい

世田山(339m) へ向かう

さて、登山道に復帰すると通行止めの標識が道に置かれている。どうも先にある橋が老朽化しているらしい。まあ、最悪橋を

渡らず谷を渡れば良いと進む。

13時25分壊れた橋が現れる。成程・・・橋桁はしっかり残っているが、橋の上板が部分的に朽ちて落ちてしまっていた。

特に問題も無く通過する。

13時33分頭上に世田山・南肩部の大岩が現れた。この上が前回2月21日世田山に登った時に有った岩展望所だろう。

フリクションも問題ないので直接岩場を上がる。

大岩展望所からは燧灘と東予・西条の町や石鎚山系が見渡す事が出来る。天気は良いのだが遠望は霞んでクッキリ見えないの

が残念だ。岩場では男女がスマホで勇姿を撮影し合っていたので早々に退散する。

世田山の明確な山頂は良くわからないが、一応標識が立っている場所を13時38分通過する。ここは丁度西に延びる支尾根

との合流点になっている様だ。

今は昔

世田山には中世の山城があり南北朝時代には南朝(吉野)方(後醍醐天皇・後村上天皇)新田義貞の甥にあたる大館氏明氏が

西国の要としてこの城に立てこもり、北朝方(光明天皇)足利尊氏勢の細川頼春の大軍と戦うも敗れて自刃するだ。

歴史は後から振り返るとその流れが分かるのだが、歴史の只中ではどちらが優位か情勢がコロコロ変わって分からない。全国

の武士が関ヶ原の戦いの様に不安にさいなまれながらどちらかに付いて戦った。勝ち組になるか負け組になるか命を懸けた決

断を迫られた時代だった。 今は平和な眺めの世田山だが、その後も幾度か戦乱に巻き込まれた様だ。

.jpg)

.jpg)

世田山登山道への入り口 小さな通行止めの標識がある これが通行止めの橋だ 簡単に補修修理が可能と思われる

.jpg)

.jpg)

鉄骨部はしっかりしている 世田山が近づくと岩が出てくる

.jpg)

.jpg)

世田山の南肩尾根部を上がる 笠松山が見える

.jpg)

.jpg)

右上に見晴台の岩峰が立つ 岩峰に這い上がる

.jpg)

世田山岩展望所から東予(道前平野)、西条市、その奥に石鎚山〜瓶ヶ森〜笹ヶ峰・チチ山が霞む

.jpg)

医王山の奥に東予国民宿舎 古代山城「永納山」 東予・河原津の埋立地 左下の鉄塔は最後に通過した35番鉄塔だろう

.jpg)

13時38分 世田山 (328m)の標識に着く 地形図には標高329mと記されている 世田山の戦いについて解説されている

笠松山へ

世田山は双耳峰になっており、山頂から少し北側へ尾根を進むと10m程標高が高い岩ピークがある。このピークを右手から

回り込み、又急階段を下りながら昼食の「柿の種」を食べる。

13時48分野々瀬上登山口への分岐コルを通過する。前回、この野々瀬上登山口から笠松山と世田山をピストンしたが、

2山訪問には便利なコースだった。この分岐から野々瀬上に下って、更に道路を歩けば今朝車を置いた場所に着く。

二等三角点「笠松山」 327.73m

コルからいきなりの急階段となる。こんな呆れるほどの急階段をはるちゃんが歩いているのかと思うとつくづく凄いなと感心

する。これを喘いで稜線部に上がると視界が開けて右手に大島としまなみ海道が見える。いつもなら見過ごす鉄塔尾根を今回

はじっくりと見下ろす。13時54分立木の下に隠れ気味の三角点に着くと朝倉ののどかな風景と高縄山とおぼしき山並みが

見える。

笠松観音堂

アンテナ設備を回り込むと14時02分笠松山・観音堂に着いた。三角点は無いからここが一応笠松山(357m)の山頂っ

て事で良いのだろう。この笠松山からは広く今治方面が見渡す事が出来、峰続きの世田山では西条・東予方面が眺められる。

つまりこの場所は古来軍事上も重要な拠点だった。

南北朝時代に世田山城主が大館氏明、笠松城主が篠塚伊賀守が南朝方としてこの地を守っており、両城は北朝方の武将・細川

頼春によって攻め落とされた。

笠松山の山城は観音堂のある場所に主郭があり西側の尾根に曲輪と堀切が配置されていたらしい。観音堂の謂れは「城主篠塚

伊賀守が落城して城を落ち延びる際に、兜の内側に秘めていた一寸八分の黄金観音像を山頂に安置して去ったのを、後に村人

が祠を建てて奉ったのが始まり」と言われている。

.jpg)

.jpg)

世田山の北ピークへ階段を上る 北ピークから昼食の柿の種を食べながら石段を踏み外さないように下る

.jpg)

.jpg)

13時48分 野々瀬上登山口への分岐を過ぎる 前回経験済みなので驚かない上り階段

.jpg)

.jpg)

この階段を95歳のはるちゃんが散歩で上っているのか〜〜 穏やかな尾根道となる

.jpg)

笠松尾根から今朝の三角点峰への這い上がり口と最初の42番鉄塔を眺める

.jpg)

左手下方には朝倉・山越地区 右奥の山は高縄山かな?

.jpg)

.jpg)

平凡な尾根に隠れる様にして立つ二等三角点「笠松山」 笠松山のアンテナへと上がっていく

.jpg)

14時02分 笠松山の「笠松観音堂」に到着する

.jpg)

.jpg)

観音堂から今治の町を眺める 高速道路のトンネル工事場所 ここと池の間を今朝這い上がった

14時05分石段を下の展望広場に下り、北尾根に乗って高度を下げて行く。確かに周囲を眺めるとここは海や陸の交通の要所を

眺める事が出来、中世の山城があった事が頷ける。

14時22分あっという間に「野田分岐」を通過する。ここは数年前に野田から歩き笠松山・世田山をピストンした覚えがあ

る。ここから少し東に分岐した尾根を伝って登山道を下る。地元の小学校が記念に植樹したポールが沢山立っていた。

.jpg)

今日は笠松山の下にある展望広場から北尾根方面に下って行く

.jpg)

.jpg)

朝這い上がった場所を眺めながら北尾根へ進む 14時11分 北尾根分岐 (左手に南に下る破線道がある)

.jpg)

今時、こんなのどかな田園風景は少ない 頓田川沿い

.jpg)

.jpg)

階段の下で野田分岐を左に分ける 野々瀬登山口へ向かい右手の尾根道へと進む

.jpg)

右手にある世田山と笠松山を眺めながら登山道を下る 笠松山はアンテナが立っているので分かり易い

.jpg)

.jpg)

風化した花崗岩の尾根道をどんどん下る 14時32分 登山口まで200mの標識

14時35分コンクリートの農道まで下ると「笠松山」の登山道標識があった。更にこの道を下ると野々瀬上登山口への道路

分岐に下り立った。ここは道路が二又になっており、前回どちらに進んだら良いのか思案した場所だった。

五間塚古墳とか陪塚古墳とかを見物しながら14時46分道路脇に停めてあった車に帰り着く。

.jpg)

.jpg)

コンクリートの農道へ下り付く 14時35分農道からの登山口標識

.jpg)

.jpg)

14時38分 この道路二又部が登山口になっている様だ 野々瀬8号古墳を通過する

.jpg)

.jpg)

陪塚古墳とは大きな古墳の周りに作られた小さな古墳 その大きな古墳は「五間塚古墳」(野々瀬12号古墳)(7世紀前半)

.jpg)

14時46分 野々瀬の道路際に停めてあった車に帰り着く 朝、朝倉にくる時に眺めた今治の里山 右の尖がりが世田山か?

今回、今治探検隊やヘキチョウさんのお蔭で面白い里山周回が出来た。今回も鉄塔尾根で時間がかかりはるちゃんにお会い

する事が出来なかった。次回を期待しよう

今治の里山 竜門山〜大黒山 縦走は ここ

エントツ山の長兄、修一兄の世田山・笠松山 歴史探訪

![]()

![]()