平成24年6月2日

石鎚三十六王子社巡り (その3)

西之川道王子社 第二十一王子社〜第三十四王子社まで

前回は今宮道を成就社まで第7王子社から第20王子社までを巡った。いよいよ石鎚王子社巡りも佳境に入り西之川道

を夜明し峠まで歩く事にする。

今回のハイライトは2つありその面白さを享受すべくマーシーさんを誘う。先ず祈滝王子社に関連する祈滝へ天柱石から

沢に下る事、次に石鎚山にある大剣・小剣という剣山を確認し願わくば岩に這い上がるって寸法だ。

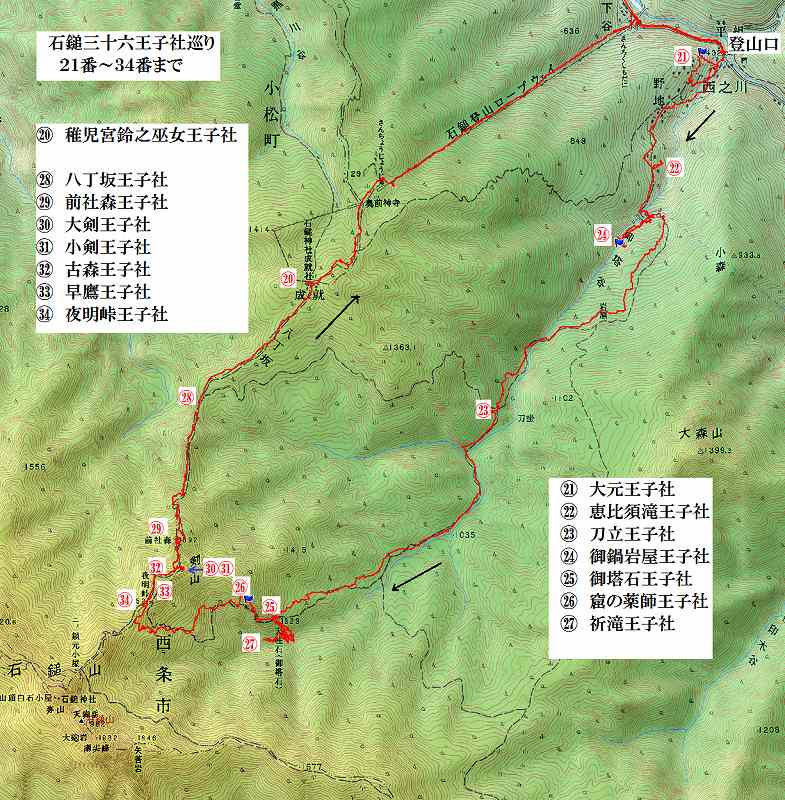

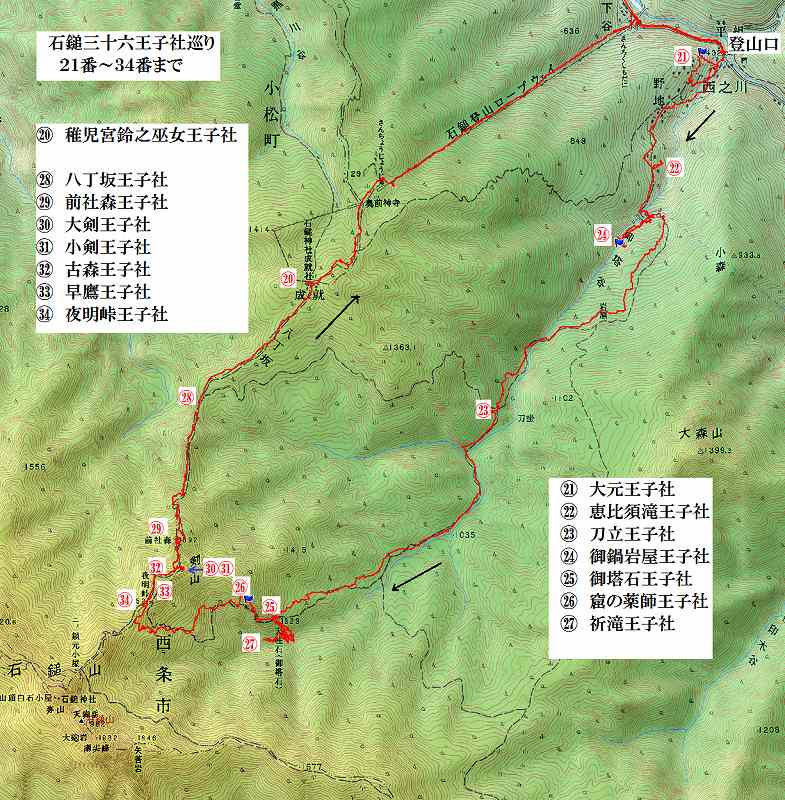

石鎚三十六王子社 21番から34番まで 西之川〜夜明し峠〜表参道・成就社まで

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を使用したものである

カシミールソフトを使用したGPSトラックログ図 石鎚王子社第21大元王子社から夜明し峠王子社まで

平成24年6月2日06時30分、新居浜・山根運動公園にて待ち合わせ西条へと向かう。07時20分石鎚ロープウェイ乗り場を

通過して西之川登山口に到着。

このルートは4年前にやはりマーシーさんと歩いているが、その時は石鎚36王子の全体像を知らずにいた。今回は一つ一つ

王子社を訪ねる旅である。

07時30分石垣に向かって西之川登山道へ入る。よく整備された路地を進むと広場に出た。第21大元王子社は入り口に標識

が無く「赤いクレパス君の日記」のレポが頼りだ。赤いクレパスさんは実にマニアックに物事を追及しているので頼もしい存在だ。

登山道を5分進むと広場に出る。正面にある白い標識から登山道を外れ直角に右に曲がって石垣の間を森の中に進む。

西之川登山口 東之川へ通じる大宮橋 昭和2年竣工の土木遺産だ

整備された登山道(右)を進む 登山口から5分で広場に着く 右の白い看板を右に曲がる

第二十一 大元王子社

『西の川本郷にある。登山口河口から県道を左の加茂川に副い上流へ約五粁(km)、西之川部落のほぼ中央

斜面に森があって、方一米位の石段があり大元大権現と唱う。大元王子である。(中略)昔は女人禁制であった。

そのすぐ下に元西之川庄屋高須賀蔵人の子孫高須賀武男氏の家宅がある。先祖蔵人が石鎚大神の裏境内面河山を

松山藩主より寄進の功績により、明治維新までは毎年旧5月30日夜成就社で行う大祭典には蔵人の子孫は代々

馬人に乗り登山し祭典に参列するのを例としていた。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

登山道を右手に外れて石段や石垣の間に続く道を更に5分程進むと右手に鬱蒼とした小道があり07時43分第一難関の

大元王子社に到着した。登山口からここまで15分もかからないのだが、最初の分岐に標識が無いので前述の赤いクレパス

君の日記を読んでいなければ相当時間のロスがあっただろう。感謝

道を少し引き返すと民家があり、南へ路地が伸びているので近道を期待してそちらに向かう。この道は残念ながらショート

カットとはならず大回りして07時50分登山道に合流した。

登山道を直角に右へ曲がる路地へ入って行く しっかりした石垣に囲まれた石段を上がって行く

青い鉄製の標識に従い真上に進む こんな標識があるが、こちらには進まない

第二十一 大元王子社

民家に沿って路地が続いているのでこれを進む ありゃ 元の登山道にすぐ合流

登山道に合流して確認の為に登山道を引き返してみる。廃屋街を過ぎると先ほど右に折れた広場に出た。なるほど・・・・・

引き返すと左手に道があったのでこちらのルートを歩いてみる事にした。この道は谷筋に出るとコンクリートの橋がかかって

いたが、左岸をそのまま進む。道は次第に右手の登り坂となり結局08時05分石垣辺りで見覚えのある登山道に合流した。

引き返すと先ほど大元王子社へ曲がった広場に出た 今度は登山道を外れて左手に伸びる道へと進む

左手にコンクリートの細い橋を見ながら左岸を進む 08時05分登山道に合流

登山道に合流し10分程進むと夜明し峠・土小屋/西之川の登山標識があった。するとすぐ左手に王子社を示すポールを

発見。

第二十二 恵比寿滝王子社

『西之川にある。大元王子から部落道をお塔谷に向って行くと部落のはずれに、大きな岩石の上に松と欅(けやき)

の大木があり、その大木の下に高さ50糎(センチ)位の木造の祠があり、中に素焼の恵比寿大黒の像が祀って

ある。年代は不詳だが相当古いものと見え、作った人の指のあとがある。惜しい事に割れている。その岩石から

のぞくと幾十米の嶽になっている。此の処を恵比寿滝王子と云う。

字名を恵比寿滝と云い人家が二軒あり、その昔豊臣秀吉が四国征伐の時長宗我部元親の家臣が土佐の国から山を

越し落人として住み着いたものらしく、石の圍(かこい)の中に高塚と刻んだ墓石と、権少尉梅若と彫った墓石

があり、何だか由緒がるような感じがする。

尚石仙高僧が石鎚山に登る際、弟子に米を持たせ、この滝の霊地で金ぶちの桝で米を計ったと云う。その桝は明治

時代まで恵比寿神社にあったと云うが、拝殿が破損した頃なくなってしまったと云う。』

(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

王子社ポールがあり植林の下方に廃屋が見える 廃屋の裏側へ進む

小高い丘となっている ここに王子社がある 祠の裏側に恵比須大黒さんのお面が置かれていた。

第二十二 恵比須滝王子社

裏側が断崖絶壁になっている 山深くて谷が切れ込みいい雰囲気を醸し出す

08時25分登山道に復帰して5分程歩くとスズメバ注意と書かれた大きな鉄橋があり給水口設備には澄んだ水が流れ込ん

でいる。橋を渡ってすぐに登山道がT字路となる。左は登山道で、ここは王子社標識のある右手(沢筋方面)へ進む。

順番としては次は23番の刀立王子社となるのだが、登山道を歩く順番に沿うと24番王子社を先に訪ねる事になる。

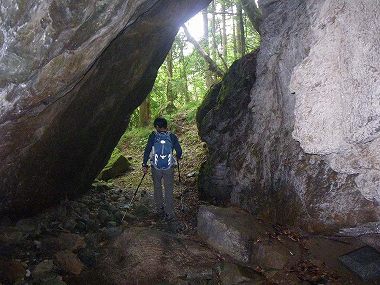

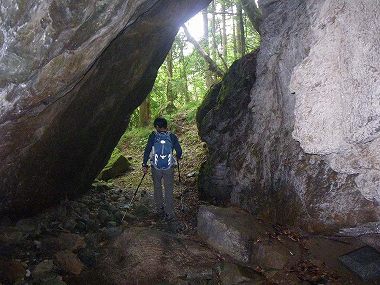

08時35分登山道を右に外れて細い踏み跡を進むと7分程で沢沿いの大岩に到着する。大きな岩屋の中に祠があった。

第二十四 御鍋岩屋王子社

『西之川山中にある。刀立王子の下方に、山道を右に少し行くと谷のほとりに大きな岩石が重なり合っている。

その岩との間が岩屋となっている。この岩屋は二十畳敷ほどの広さであるが、王子と云ってもお堂もなく祠も見当

たらない。石仙上人が米を持ち来たり鍋で炊いたと云う。又この附近の谷をナベラ谷と云う。ここは殆ど人通もなく

、寂漠の感一入深く岩屋に幾百匹のコーモリが住んでいたと云う。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

すぐ横にある沢で顔を洗って清々しい気持ちになり辺りを見ると巨石がごろごろと転がりさすが石鎚の沢であると納得。

岩屋から次の刀立王子社への近道を暫く探しながら斜面を這い上がるが、踏み跡は直ぐに消えてしまった。あきらめて元に

引き返す。

鉄の橋を渡る 右手の沢からほとばり落ちる小滝

登山道の分岐にある鉄ポール これを右に入る 狭いが植林の中を踏み跡が続く

むむっ この中に王子社があるのか 横の沢にはドデかい岩がごろごろ

第二十四 御鍋岩屋王子社

さて お参りも終わったので次に進もう 09時 登山道分岐に帰り着く

登山道に帰り植林地帯の中に続く小沢沿いに登り、30分程歩くと左手の植林の中に巨石が姿を現す。深山に見る巨石は

珍しくないが植林地帯の中にある巨石は妙な違和感に驚かされる。ウワバミソウやフタリシズカが沢山見える。

見覚えのある岩原分岐に着く。真っ直ぐに進むとツナノ平(なる)から土小屋方面。 ここは標識に従い右手に下がり八丁坂・

天柱石方面へ進む。道は10分程で御塔谷と出会う。橋を渡り左岸沿いを進むと10時03分刀立王子社へ着いた。

岩原名物の巨石 頭上に覆いかぶさる巨石

岩原分岐標識 分岐から10分も歩くと御塔谷を渡る橋に到着

御塔谷の沢筋を少し進む 沢から分かれて右手にせり上がっていく登山道

第二十三 刀立王子社

『西之川の山中にある。恵比寿滝王子社からお塔谷、八丁坂に通じる山道を、約千米位の処に、一の瀬橋という

小さな吊橋を渡り、四、五百米登ると尾根に突き立てたような大岩がある。その岩が刀をたてるに恰好の形をして

いる。南方に石鎚山頂を拝し、北を向けば西之川部落を遥かに望む。

昔石仙高僧が此処に来て帯刀をこの岩に立て置き登山したと云う。土地の人は俗に、刀掛けとも云うが刀を立てた

ことから、刀立が本名の様である。

この岩が往古、石鎚山の前境内の境界地点であったと云う。此処が東の起点で石鎚山の境内は七里四方であったと

云われていたが、明治初年に官没と云って政府に全部没収せられ、前境内も後境内も無くなってしまったと云う。

(高須賀蔵人が松山藩主から後境内として面河山貰い受けた)』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

ここで小休止の間を利用して刀立王子社の裏へと探索してみる。小さなピークを2つ程越えても比較的なだらかな尾根が下

がっており境界石なども見えるが平凡なので引き返す。刀立王子社の裏手の高みまで帰ると何と石鎚が見えるではないか。

ここは遥拝所でもあったのだ。

第二十三 刀立王子社

マーシーさんが休んでいる間に裏側を探索に 刀立王子社の裏は何の変哲もないフツーの尾根 境界杭もある

おお〜〜 石鎚山を拝む事が出来た

刀立王子社から水平道を奥へ進むと野地鉱山跡を経由して八丁坂へと至る。ここは以前二人で雪道を歩いているルート

だ。10時20分今回は峠部から急な坂を裏側へ下って行く。最初に安定した真下に見える木橋を渡り沢の左岸を進むと

次に少し長いスリリングな丸木橋がありそれを渡って又山の斜面に上がっていく。 お地蔵さんなどもおかれている道を進

むと御塔谷の沢筋に入る。と言っても沢を少しやり過ごして又左岸を天柱石へと登って行く。沢筋で少しルートがあやふや

な場所があるので踏み跡を良く気を付けて歩こう。

カツラの大木を通り過ぎると植林地帯に入り少し退屈な歩きとなるが、やっと11時04分十字分岐に到着した。文字通り

ここは左からツナノ平方面経由土小屋、天柱石経由夜明し峠、八丁坂方面、西之川道の四道が合流点する場所だが

植林地帯の中で何の風情もない。

さて、ここから正面の天柱石へと急な尾根筋を進む事になる。最初は植林地帯だが30分ほど頑張ると自然林の美しい

森となる。すると11時40分巨石塔が木々の間から見え御塔石(天柱石)に到着した。

急な坂を下ると橋がある これは2番目の大きな橋を渡った後に見るお地蔵さん

2番目のスリリングな丸太橋 よくこんなものを架けてくれたものだ

この場所から沢を右手に外す (写真を撮る私の方角) すぐにカツラの大木がある

11時04分 十字分岐に到着 少しザレ気味の小沢を横切る

う〜〜ん いい雰囲気の自然林だわ

さて、ここでこの辺りの王子社位置を少し拡大図にしておこう。祈滝王子社は便宜上御塔石と同じ場所に石標が置かれ

ているが、実際の行場は御塔谷にある。従って王子社の番号登山道を歩く順序と違っている。

大剣、小剣行場は表参道を少し外れた地図上の剣山へせり出した岩峰である。行場に上がるのは少し危険で下から

拝んでおくのが無難である。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を使用したものである

カシミールソフトを使ったGPSトラックログ図

ここ御塔石には二つの王子社が祀られている。第25御塔石王子社と第27祈滝王子社王子社である。これは祈滝王子社

の行場「祈滝の行場」が真下の御塔谷にあり、「この滝は嶽にして常人は行くことが出来ない」と言う訳でここに並んで

祀られているのだ。

この時期 木々の間から姿を現す御塔石(天柱石) 真下から見る御塔石

第二十五 御塔石王子社

『お塔谷の上流にある。刀立王子社から上に登ると住友の野地鉱山跡がある(今は廃鉱)が、斜左にお塔谷に

沿うて細道を約千百米位登ると、俗に天柱石と云って土地からはえて伸びたような実に不思議な感じのする岩

がある。何万年か何十万年かの間に、周囲が次第に崩れおちてその岩が残ったものであろう。岩層は横或いは

斜めに積み重ねた様な岩で、見るからに覆いかぶさって今にも倒れ落ちそうである。

回り目どおり四十米(二十二間)高さ七十八米(四十三間)の自然抜出の様な石柱が、谷の近くの斜面に突き

立っている。この石の元に石像が祀ってある。之がお塔石王子社である。又この石柱そのものが王子であり、

大日如来と称えている。(中略)

役の行者がこのあたりを拠点として浄行を続け願意達成を祈請したと伝えられる。又西条誌を見ると、弘法大師

が護摩を修し給うとある。明治、大正年間迄は修験行者がこの山中で少なくとも七日七夜の断食行をしたとの

ことである。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

第二十五 御塔石王子社

第二十七 祈滝王子社

『窟の薬師の向い側にある。この王子は祈り滝行(ぎょう)の滝、行(おこない)の滝などと言い十二所権現を

祀っていると云う。役の行者が石鎚山中をさまよい、力尽きて成就社に帰り下山しようとした時、白髪の老人に

諭され(斧を砥いで針にする)再び勇気をふるい起し、この滝に来て七日七夜の断食をして、座禅を組み祈って

いる内に満願の日にこの滝が二つに割れて御光がさしたので愈々(いよいよ)この山中に石鎚大神が鎮まってい

ることを感じ、練苦の末弥山に登り、願望を達したと云う。この滝に行者の座禅石がある。然しこの滝は嶽にし

て常人は行くことが出来ない。至って峻険である。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

御塔石の手前にある第二十七 祈滝王子社

いよいよ祈滝行場へ

さて、本日のハイライト、祈滝行場へと天柱石から御塔谷へ下る事にする。この滝に関しては前述の王子社本に

「然しこの滝は嶽にして常人は行くことが出来ない。至って峻険である」と記されている。「赤いクレバス君の

日記」ではこの滝を探索するに十字分岐から沢を遡ってここに至っている。

御塔石王子社と祈滝王子社が同じ場所に祀られているという事は祈滝行場はこの下にあるに違いない。どういう

場所か良くわからないのでスリングを3本繋いで用意して来た。11時48分ザックを祈滝王子社付近に置いて

空身で御塔石の右手から下がって行く。

最初は藪っぽい尾根を下っていくが、途中から傾斜がキツくなり崖となる。右手にザレた小沢が現れるので少し

立木が多い左目にルートを振る。するとこちらも崖が厳しくなり倒木を頼りにザレた小沢に下りてその場をやり

過ごす。又左手にルートを変えると8m程の崖が現れ立木にスリングを架けて安全を確保しながら下段へ下りる。

そこからは何と言う事もない斜面で、最後はテンニンソウに覆われたザレ場を下って12時10分御塔谷へ下り

つく。さて、付近を見渡しても滝はない。マーシーさんに下流へ行ってもらい私は上流を探す。こういう時は

二人いると便利だ。5分程沢を遡ると王子社本で見た2本の滝が現れた。「お〜〜い こっちにあったぞ〜〜」

という声が谷に木霊しマーシーさんから合図が返った。

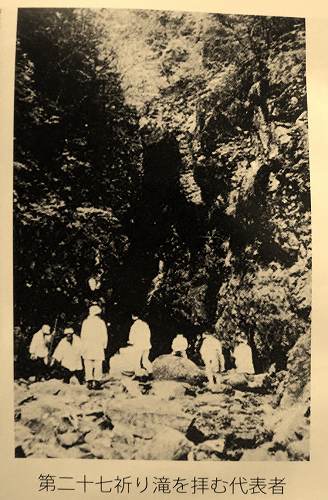

石鎚山系にある滝としてはそうダイナミックな物でも無いが何せ石鎚古道の修験の地である。広い河原の全面に

断崖がある。左手が奥に狭く鋭角に切れ込んだ岩の間を清流が落ち、前面に進むと丁度滝行場にふさわしい空間

がある。中央にせり出した岩が右手で斜めに切れ込んでおり、ここからも水量は少ないが一筋の滝となっている。

ブトが盛んにまとわりつき、マーシーさんとお参りを済ませて記念写真などを取り合いそそくさと12時40分

御塔石まで這い上がる。

御塔石の右、ヒメシャラの樹の横を通り沢へ下る 最初はまあ何という事もない藪尾根

崖にスリングを垂らしこれを下がる おっ 沢が見えて来たぞ

沢の上流を見る お〜 これぞ祈りの滝

第二十七 祈滝王子社の滝行場 左の奥まった滝が本に出てくる祈り滝だ

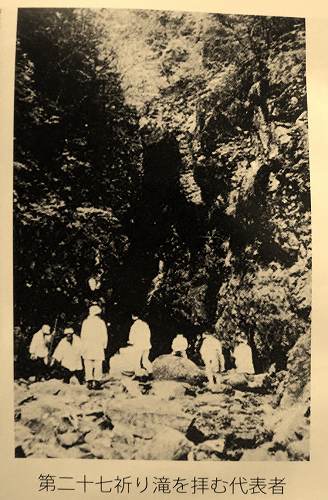

石鎚36王子社の本にある祈り滝 私の修行姿はしぇ〜

セピア色に加工させて頂きました

さて ブトを引き連れて帰るとしましょ スリングをそのまま置いていたので帰りは楽勝

藪尾根を這い上がる ヒメシャラ路地へ復帰

12時50分御塔石王子社と祈滝王子社に別れを告げイノシシ達の巡礼が続く。登山道の右上には剣山から東に延びる岩

尾根があり、風化した岩が沢山落ちてさながらアルプスの岩場歩きの様になっている。特に傾斜がキツいのでこの辺りが

西之川道の「遍路ころがし」と言える。次の王子社「窟の薬師王子社」はそんなに遠くない筈なので右手を気を付けて歩く。

13時02分右手に王子社を表すポールが現れホッとする。登山道を外れて少し右手に上がると直ぐに鉄梯子が見えるので

分かり易い。こんな場所に王子社がある事を一体登山者の何人が知っているのだろう。鉄の梯子(はしご)を上がると平に

なっておりそこには岩屋があり「窟の薬師王子」祀られていた。

第二十六 窟の薬師王子社

『お塔石の上にある。お塔石から谷間に沿うて登ると、三角形の云わば岩の割れ目の様な岩屋があり、仙人が穴

を掘ったと云う。穴の一段高い所に薬師如来の石像が祀ってある。役の行者はこの岩屋に籠り、長く修行したと

のことである。2・3名は悠に籠る場所がある。 今から二百年位前の宝暦年間頃までは、成就社から八丁坂を

下り、お塔別れの道を左下に下り、お塔石、穴之薬師を拝し(八丁坂からお塔石までの約二千三百米)お塔石を

経て、夜明かし峠(第一の鎖の下方)へ登る道が、登山本道で之れを一の業と云っていたが、今は全く人通りも

なく、荒れ果て、昔の道を辿ることも出来ない。

それまでは現在の登山道は下向の際の本道であった。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

御塔石を出て直ぐにアケボノ峠を越える 御塔石から約10分程で右手に王子社ポールあり

鉄階段を四足で這い上がるマーシー・イノシシ 節理が自然に崩れ落ちたのだろう岩屋がある

奥に薬師如来が祀られている第二十六 窟の薬師王子社

窟の王子社の石殿と石柱 鉄梯子を下りる

登山道に帰り夜明し峠までもう王子社は無いので気楽に景色を楽しみながら歩く。13時12分鉄のしっかりした鉄製の橋を

渡ると左手に石鎚山の北壁が見えるが上半分が霧に覆われている。2つ目の鉄橋を渡ると登山道の脇にヤマシャクヤクが

咲いていたがもう時期が過ぎていた。数年前にマーシーさんとここを歩いた時に沢山のヤマシャクヤクとトリカブトがあったの

を思い出した。

森に入ると少し登山道がはっきりしない所もあるが上部で明確な踏み跡を見つける事になる。この辺りはヤマハタザオや

ホウチャクソウ、ヤマシャクヤクの群落がある。美しい森を抜けると前方に大岩があり周りの緑を赤紫に染めてミツバツツジ

が咲いている。

13時45分この大岩から登山道が右手に上がって行くと尾根への最後の登りとなり辺りには熊笹が現れる。普段なら南側

に雄大な石鎚北壁が姿を現すのであるが、今日は霧の中で残念だ。

右に崖を見ながら急な石屑の道を歩く 美しい自然林の中を歩く

気に入った風景

ミツバツツジの咲く岩を右にトラバース 夜明し峠が近くなる

14時00分やっと表参道、夜明し峠に到着する。この場所は撮影ポイントでもありお馴染みの場所で、ここに王子社がある

事は皆さんの知る所である。

第三十四 夜明峠王子社

『登山道にある。早鷹王子から約二百米位登ると五葉松の大木がある。それよりだらだら坂を少し下ると夜明し峠

王子である。俗に夜明しと云う。

左右は一面の熊笹で一番低い所の左に小道があって、そこを下るとお塔石に至る昔の本道であった。 役の行者が

お塔石、穴の薬師、祈滝の王子で修行を終えた後、今宮の八郎兵衛(現在の丸八旅館の先祖)と四手坂の多郎左衛門

(現在の藤原多郎左衛門の祖先)を前後に従え登る時、八郎兵衛は松明(たいまつ)を持って導き、多郎左衛門が

後ろに従い夜を徹して登山、此処で夜が明けたので夜明し峠と名づけられる。

明治初年まで松明銭として参詣者一人につき八文を徴収し、八郎兵衛の所得とする権利があった。然し若し石鎚登山

中に人が行方不明になった時は、八郎兵衛が責任を以って尋ね出す義務を負うことになっていたと云う。多郎左衛門

は山法取締を許し、見返り遥拝殿の徹賽銭は全て代々多郎左衛門に授ける例となっていたと云う。

現在の先達階級会符の起源であろう。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

う〜〜ん 石鎚山頂はガスで見えない 表参道に着くと直ぐ上側に王子社が見える

第三十四 夜明峠王子社

夜明し峠王子社にお参りしたあと近くのベンチで食事タイムとする事に。でも御塔谷から連れてきたブトの集団がウザくて

おにぎりを食べる気にもなれない。カップルが下からやって来たが女の子が虫の多さにタオルを頬被りしているので予備

の虫避けネットをプレゼントしてしまった。

食事もそこそこに出発すると14時10分右手に王子社を発見。どうもここは冬に剣山から雪の斜面を下りて来た場所に

あった王子社だった。それが第三十三早鷹王子社だったのね。

第三十三 早鷹王子社

この王子も登山道にある。古森王子を過ぎて斜め右に廻って登ると原始林の緑の中に、薄赤色をした岩肌の前社

森がくっきりと姿を現している。うねを上がるとその附近が早鷹王子で、右下がりの斜面にブナ、モミ、ツガ等

の大木が密生しているが、王子らしい形跡はなく、この森林地帯が王子であろう。(中略)早鷹は即ち山岳仏教

に結びつく天狗であろうと云う事である。』(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

早鷹王子社の石柱 冬は雪の下に埋まっている

石鎚剣山の麓にある 第三十三 早鷹王子社

早鷹王子社を過ぎて、一度登山道は右にトラバースする。夏場だと間違い様がないのだが、冬にこの辺りが一面雪に覆

われると右のトラバース道がはっきりせず、正面の尾根に向かって下りて遭難騒ぎを起こす場所だ。

この右へのトラバース路を詰め、東側の尾根に乗った場所が岩場となっておりミツバツツジが咲いている。このコーナー

に次の王子社があった。う〜〜ん 必ず見ている筈だが・・・・・ あまり記憶に残らない地味な王子社である。

第三十二 古森王子社

『石鎚参道にある。剣の王子社から約百米位登った処であるが、往古は大木が生い茂り神厳な森をなしていた

と云うが、今は古い木は見当たらず只々平凡な登山道で、古蹟らしいものはない。』

(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

やはり解説書も言葉少なげに紹介している。

右へトラバース道を東側の尾根に移動する ミツバツツジの彩に魅了される

第三十二 古森王子社

この王子社銀座で異色を放つのが大剣・小剣のツイン王子社である。この辺りの登山道は尾根筋へ出て左のトラバース

木道を下がり、又尾根筋に出るというパターンを繰り返す。古森王子社から5分も下らない尾根筋に王子社ポールがある。

登山道を外れて真っ直ぐに小道を進むと王子社石標が二つ並んで祀られていた。

第三十 大剣王子社

第三十一 小剣王子社

『前社森から二百米ほど登ると、左側の笹の中に小道があり、すぐ上が大剣と並び小剣王子である。剣の禅定とも

云う。西条誌に「剣に大つるぎ小つるぎの名分る岩聳えて峰をなし、鋭き事剣の形に似たり、因って名づく誰れ納

めたるや昔は錆たる剣ありしと云う」頂上に山神を祀ってあり、大剣には三米位の鎖がかかっているが、足がかり

もなく北側は断崖幾十丈、目が廻る様である。現在は危険につき通行を禁止している』

(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

登山道の右手に小剣王子社のポールがある 小剣王子社石標 大剣王子社石標

第三十一 小剣王子社 第三十 大剣王子社

さて、祈りの滝に続く本日のメインイベントへ王子社石標の先にあるピークへと小道を進む。幸いな事に通行禁止の看板

は無い。ピークを越えると大剣の岩峰が突出していた。え〜〜 あんな所登れるんじゃろか・・・ まあ付け根まで行って

見ることにする。

右手の斜面から大剣の付け根まで進む。見上げると3分の1の高さ付近がステージとなっており、そのテラスまで右手から

鎖が架けられていた。取り敢えずこの鎖に取りついて見るが、幅10cmほどの岩棚をクリアしてテラスに出るのだが、その

横移動に鎖が役に立たずヤバい。注意深くテラスに出るとマーシーさんは岩の弱点を利用して直登して来た。

イワカガミが沢山咲いておりまるで別天地の様だ。そのテラスからトップまでは少しの手がかり、足がかりがあり這い上が

れそうなのでトライしてみる。イワカガミを踏まない様に気を付け脆い岩を確認しながら14時26分頂上まで何とか這い上

がる。

マーシーさんも後を追って狭い頂上へやってきた。眺めがすこぶる良くすぐ東側の少し低い場所に小剣の岩峰があった。

直接小剣までは行けそうにないのでここで景色を眺める。すると前社ガ森に上がっている登山者から声をかけられた。

こういう場所は下りが難しい。スリングを持って来なかった事を悔やみながらテラスまで慎重に下る。ここは自己責任とは

言えザイルを持参する方がよさそうだ。

王子社石柱の奥に進む おっ あれが大剣じゃわい

左にテラスが見える ちょっと太目の鎖が付いている

ここって鎖を使わない方がいいみたいでっせ テラスにはイワカガミが沢山咲いていた

マーシーさんも這い上がってくる 中々の場所ですね

大剣岩からの眺め 東側に小剣が見える その向こう見えるのが大森山だ それにしても剣だけに鋭い山頂や

前社ガ森に登山者がおり声をかけてきた 北側を眺める

慎重に下山〜〜 イワカガミは厳しい場所がお似合いです

さて、滝禅定と覗き禅定の二つをクリアした満足感でなんだか幸せな気持ちになる。ロープウェイまで残りの王子社はあと

2つだけとなった。お馴染みの登山道を前社ガ森休憩所に到着。女性が二人休んでおり「四国はこんなに虫が多いんです

か」と虫の多さに閉口している様子。聞くと岡山から来たツアー客で本隊は石鎚山頂へ向かったが二人はここで待っている

と言う。

前社ガ森の岩峰には冬に何度も登っているのだが、まあ今日は王子社巡りという事で鎖を伝って登る事にする。山頂から

今まで目に入らなかった大剣・小剣の岩峰を望むことが出来た。

第二十九 前社森王子社

『登山道にある。仏語で禅定ヶ森又は禅師ヶ森とも云う。先に述べたお塔石の廻りを大きく、高さを短くした様

な岩で、八丁坂から千五百米位登った処に突っ立っている。

頂上から表裏両面に鉄の鎖が懸かっている。鎖の長さは表約四十米、裏約二十米余あり、昭和七年に備中の鬼石組

が奉懸したものである。岩頭には東予崇敬の元祖組合長加藤平太翁の頃、組合員が奉安した大山祇大神の石像と

年代不詳の石像が祀ってある。この鎖は度胸試しとも又力試しとも云って、上り下りとも中々の行であるが、この

鎖行を無事にかけたら、第一第二第三の鎖も容易に登る事が出来る。〔中略〕

岩上に立てば南方に石鎚山頂を拝し、北方に成就山を見下ろし、左右は延々と山並みを眺め、天下に吾一人ある

のみの感がする。 裏側の麓に茶店があり、道中唯一の休場で、名物のアメユや菓子などを売っている』

(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

前社ガ森への鎖場 前社ガ森の王子社が山頂に置かれている

第二十九 前社森王子社 奥に大剣、小剣が見える

水晶尾根へのルートを確認する あれが大剣、小剣の岩峰で〜〜す

前社ガ森から元に折り返すと岡山からのツアー登山者が大勢階段を下りていた。誰一人として虫避けネットを持っていない。

本州の山にはブトがいないのだろうか? 引率の若い女の子がしんがりを務めていたが一応この時期虫避けネットを持参

する様にアナウンスすべきではなかろうか。試し鎖のコルで団体客が先を譲ってくれた。

後はもう歩きなれた八丁坂を成就社へと進み15時17分本日最後の王子社にお参りする。

第二十八 八丁坂王子社

『登山道八丁坂にある。お塔石王子から三百米ほど下ると、上り八丁道という道しるべがある。西に向って斜め上

へ登る事約二千米にして八丁に出る。それから登山道を少し行くと急坂にかかる処の上の旧参道に石像がある。

八丁王子である。一名に一の坂王子とも云うが由緒も伝説もない様である。(表参道八丁坂の事である)』

(十亀和作著 旧跡三十六王子社より)

第二十八 八丁坂王子社

15時25分表参道にある遥拝の鳥居をくぐる。弥山まで歩く体力の無い人たちはここから石鎚を遥拝するのだろうか。

木立が高く茂っているので良く見えない気もするが一歩でも霊峰に近づく場所に遥拝所が設けられているのだろう。

15時40分成就社に付き最後のお参りをする。物事は形から入れと言うが信仰心の有る無しにかかわらず親から教えら

れた神を敬う姿は清々しいものだ。本殿や拝殿に頭を下げ白石旅館でノンアルコールビールとモナ王で乾杯する。

岡山からの若者達、広島からのご夫婦と一緒にロープウェイで下谷へ下る。

県道を歩き16時40分車を置いていた西之川へ帰り着く。 あ〜今日もマーシーさんといい歩きが出来た事を感謝。

休憩所の辺りには造山鉱物、石英が沢山転がっている 遥拝の鳥居 ここから天気の良い日は石鎚が拝めるのだろうか

神門をくぐる マーシーさんと第二十稚子宮鈴之巫子王子社の場所を確認

石鎚山礼拝所としては最高の場所である・・・・・天気の良い日に限るが

最後のシメはいつものモナ王 16時40分 西之川登山口に帰る

これで石鎚三十六王子社巡りも天王山の第三十五裏行場王子社(弥山)と第三十六天狗嶽王子社を残すのみとなった。

参考文献・資料

十亀和作著 「石鎚山 旧跡三十六王子社」

関連HP

第一部 石鎚王子社巡り 1番福王子社から6番子安王子社は ここ

第二部 石鎚王子社巡り 7番黒川・今宮王子社から20番稚子宮鈴之巫子王子社は ここ

参考にさせて頂いた「赤いくれぱす君の日記」 石鎚36王子社巡りは ここ

グランマー啓子さんの石鎚36王子社 1番福王子社から6番子安王子社は ここ