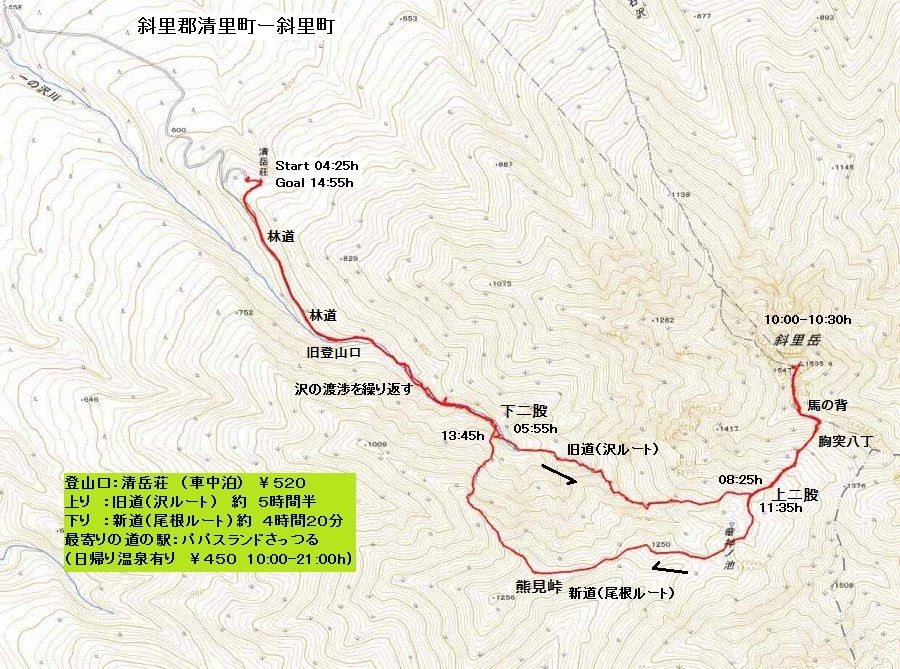

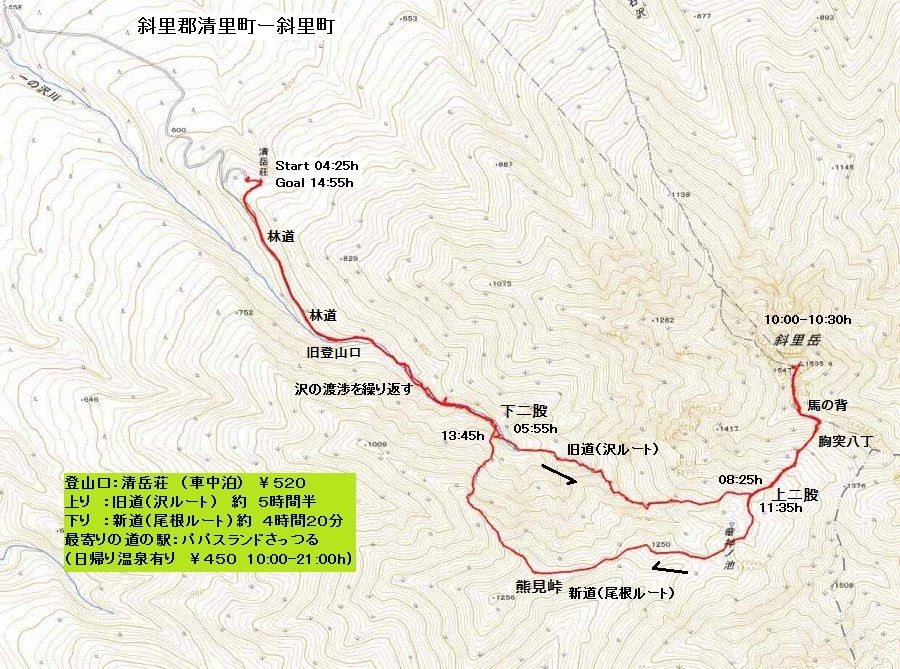

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 斜里岳清里コース

北海道日本百名山8座目 「斜里岳」1,547m

2022年8月3日(水)、晴れ

登山口:斜里岳登山口=清岳荘 トイレ有り 駐車料金(車中泊¥520)

アクセス:摩周国道(国道391号線)〜805号線札弦(さっつる)〜清里より斜里岳登山口標識に従って林道を清岳荘へ

登山ルート:(清里コース)清岳荘登山口〜下二股〜旧道(沢)ルート〜上二股〜馬の背〜斜里岳〜上二股〜新道(尾根)ルート

〜下二股〜清岳荘

行動時間: 上り 5時間30分、下り 4時間20分 合計 約10時間

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 斜里岳清里コース

プロローグ

斜里岳は7座目に上った雌阿寒岳等の「阿寒連山」と東端の「知床連山」の中間部に有る独立峰っぽい山で、丁度知床半島の付け

根付近に位置する。従って北側にオホーツク海、東側に野付水道、根室海峡を隔てて国後島(北方領土)が有る。斜里町は我々四

国の人間には馴染みが薄く、観光ツアーに北海道へ行っても素通りする場所でもある。

8月1日に雌阿寒岳から下山し、翌日は雨模様なので摩周湖の近くに有る弟子屈(てしくつ)川湯温泉の安い民宿に泊まる。翌

8月2日は雨の中摩周湖、硫黄山を見物し札弦(さっつる)と清里、知床斜里の道の駅チェックやオホーツク海を眺めた後、清里

付近から斜里岳の登山口「清岳荘」駐車場にて車中泊とする。清岳荘の管理人さんはご夫婦共にとても良い人達だった。

雌阿寒岳から斜里岳への移動概略図

清里の国道付近から見た斜里岳

2022年8月3日

清岳荘〜旧道・沢コース〜斜里岳〜新道・尾根コース〜清岳荘

斜里岳登山口に貼られている登山道ルート解説図 縮小すると字が小さくて読めないので少し大きめの画像になっております

04時23分清岳荘の斜里岳登山口へ入る。登山口で車中泊するメリットは何と言っても出発が早く出来るって事だ。天気予報は

悪くは無いがうっすらと霧が立ち込めている。暫く笹と灌木の登山道を進むと林道へ下る階段に出る。この未舗装林道の突き当り

に「斜里岳頂上3.6km」」の登山口標識が立つ。駐車場からここまで約20分だった。

.jpg)

.jpg)

04時23分 清岳荘の右手にある登山口を入る 笹深い樹林帯の細道を進む

.jpg)

.jpg)

10分程で林道に出る階段を下る 林道を10分弱歩くと旧登山口に突き当たる

斜里岳登山はは沢歩きだった

ミソガワソウの咲く整備された登山道を進むと10分で沢に出る。この沢は「一の沢川」と言って斜里川の支流にあたる。沢沿い

に付けられて登山道を渡渉気味に上がって行くと05時10分一旦沢が開けて展望が現れるが青空は無い。

山道と同じような沢沿いに渡渉を繰り返す。

り横道を歩いたりを繰り返す。沢の水量は大した事は無くストックを使えば靴下を濡らす心配も無い。

.jpg)

.jpg)

ミソガワソウの咲く小道を暫く進む 旧登山口から10分程で沢に出る (一ノ沢川)

.jpg)

.jpg)

沢横の岩を抜ける 沢が歩きにくい場所は少しだけ迂回道もある

.jpg)

.jpg)

沢にはペンキやテープが有るので登山道は分かり易い たまに周りが開けた場所に出るが青空は無い

.jpg)

.jpg)

カニコウモリにしてはデカい 普段の水量なら渡渉箇所で行き詰る場所は無い

.jpg)

.jpg)

飛び石も豊富で渡る場所を選べる 仙人洞と書かれた岩穴があった

.jpg)

.jpg)

前方の稜線部に青空が見えるがガスに覆われている 渡渉部にはテープが付けられているので心配は無い

.jpg)

単調な沢歩きなのでこんな少し変わった風景が気晴らしになる

られていた。道路が現在の清岳荘まで通っていない時代はここで一泊していたのだろう。清岳荘跡の上側に「二俣」の分岐標識が

置かれておりその奥に「旧道・上二股、新道・熊見峠」のY字分岐標識が立っている。05時56分沢筋の旧道へと進む。

.jpg)

.jpg)

ミソガワソウの咲く見通しの良い場所に出る ん? 野営地? ここは野営禁止の山だ

.jpg)

.jpg)

ここに以前「清岳荘」があったのね 狭い場所でした 奥に分岐があるぞ

.jpg)

05時55分 下二股に到着 ここから旧道=沢ルートを直進する

旧道は昔からの沢コースで水量はそんなに多くは無いがワイルドな沢歩きが楽しめる。上流部が見渡せる場所ではガスが掛かって

いる。他の百名山で会った登山者からの情報では旧道は滑り易いので歩かない方が良いとか言われていたが、そんなに危険な場所

は無い。

.jpg)

.jpg)

直ぐに沢に出る オニシモツケが多い

.jpg)

.jpg)

森の中を美しい沢水が流れる 川底は赤茶けている

.jpg)

06時18分 落差は無いが最初の滝が現れた 案内図で言うと最初の滝は「白糸の滝」と記されているが、果たして・・・

.jpg)

.jpg)

蔓科の植物から赤い実がぶら下がる この辺りはずっと沢の中を濡れない場所を選んで歩く

.jpg)

この旧コースで会ったのは数組のグループ登山者で単独の人は居なかった

.jpg)

.jpg)

3つ目の滝の「三重のk滝」だろうね 水簾の滝は見逃した? 滝横子を滑らない様に気を付けて上る

.jpg)

.jpg)

あちゃ〜〜 稜線付近は霧に覆われているよ〜 自然林の流木は良いオブジェに見える

.jpg)

.jpg)

沢を外した岩場の方が滑り易い 難所らしき高低差のある沢はう回道が付けられている

.jpg)

.jpg)

ダイモンジソウが岩に生えている 崖横からイチヤクソウが顔を出す

07時15分高度を稼ぐ滝状の沢筋に出る。其々下から順に白糸、水簾、羽衣、万丈、七重、見晴、竜神、霊華と名前がつけられ

ているが良く分からない。滝と言っても傾斜はそんなに急では無く岩もゴツゴツしているので結構楽しく歩く事が出来る。水量も

そこそこ保った沢をドンドン詰めていく。07時53分最後の傾斜滝を越えると水量が急に減り沢の終焉を予感させる。

.jpg)

.jpg)

本当にオニシモツケが多い そこそこ立派な滝が現れた 4つ目の「羽衣の滝」か?

.jpg)

.jpg)

左右の岩尾根の間を沢が流れている 万丈の滝かな? タカネトウウチソウ(ワレモコウ属)

.jpg)

.jpg)

見晴らしが良いから「見晴らしの滝にしとけ 小滝が何層も重なっているのでここが「七重の滝」にしてもらおう

.jpg)

.jpg)

岩盤は凹凸があるので比較的歩き易い

.jpg)

07時53分 最後の滝を右手から這い上がる これが「雪華の滝」かいな もう面倒くさいわ

.jpg)

.jpg)

チシマアザミかな? 08時を過ぎると 急に沢が細くなり水量がj減る

.jpg)

.jpg)

ウメバチソウ コガネギク (ミヤマキリンソウ)

上二股

と記されている。新道の登山道を少し入ってみるとそこに携帯トイレブースが置かれていた。

.jpg)

08時25分 「上二股」分岐に到着 下山時はストックの方向(新道・尾根コースへ下る) 少し新道コースへ入って見る

.jpg)

.jpg)

新道コースに履いた所に携帯トイレブースがあった この分岐から注連縄の張られている合流登山道へと進む

胸突八丁から主稜線へ

新旧の登山道が合流しても暫くは涸沢沿いを主稜線まで進む。この主稜線までの涸沢筋の目玉はチシマキンバイソウだ。トムラ

ウシ山の沢筋と同じく豪華な黄色い花びらが殺風景な景色を豪華に彩る。主稜線に近づくと急にザレ場になり「胸突八丁」と

呼ばれる急傾斜が少しだけ出現する。まあ、大袈裟な名前なのでこの辺りには花が白っぽいトカチフロ、エゾノマルバシモツケ

、(キタ)ヨツバシオガマ、エゾツツジ等が見られた。

.jpg)

.jpg)

オオレイジンソウ エゾノマルバシモツケ

.jpg)

チシマノキンバイソウ (別名 チシマキンバイ、チシマキンバイソウ、キタキンバイソウ)

.jpg)

.jpg)

主尾根に向かって道は続く ハイオトギリ

2.jpg)

.jpg)

チシマフウロ 沢部が終わって霧に覆われた主稜線へと進む

.jpg)

.jpg)

エゾノマルバシモツケの咲く稜線間近 薄い色のヨツバシオガマが咲く

.jpg)

エゾツツジの鮮やかなピンクが霧の登山道を飾る

主稜線は「馬の背」と言う名だが広い尾根だった

見えない。標識には「ヒグマ誘因の為ザックの残置禁止」と注意書きが貼られていた。ここから山頂まで上りになるので、登山

者の中にはここにザックをデポして山頂へ行く人がいるのだろう。ガレ場のある稜線には「馬の背」と名付けられているが、

これもちょっと大げさな命名である。稜線部の草地にはチシマワレモコウやゴゼンタチバナ、ナガバキタアザミみたいな花が咲

いている。この辺りからハイマツ帯となり少しガスが晴れてきて右手が切れ落ちた斜里岳への稜線が見える

.jpg)

.jpg)

主稜線への直下は急なザレ場となる 09時25分 稜線へ上がるとコル部に標識が立っていた

.jpg)

.jpg)

チシマワレモコウが風に揺れる ハイマツとナナカマドの尾根にはお馴染みのゴゼンタチバナ

.jpg)

.jpg)

ヨツバシオガマとチシマキンバイソウ コガネギクとナガバキタアザミ

.jpg)

.jpg)

主尾根の肩部に向かって上っていく 少し霧が薄くなった 肩部手前にはガレ場がある

山頂直下の肩部に斜里岳神社

09時46分白い祠(斜里岳神社)の向こうに斜里岳の山頂付近が霧の中から現れた。山頂への急登を進んでいると霧が晴れて

来て左手下方に四角に区画された斜里町方面の農地が見える。右手に知床の山が見えないかと覗くが雲が多くて見る事が出来な

かった。

.jpg)

山頂直下の肩部に着くと白い祠があり、その向こうに斜里岳が霧に霞む

.jpg)

.jpg)

アルミかジュラルミン製が銀メッキか? 一応お参りする 最後は右手が切れ落ちている様だ

.jpg)

左手はハイマツ帯、右手は切れ落ちている

.jpg)

.jpg)

左手には斜里町の区画された農地が広がる ぼつぼつ登山者も見える

.jpg)

.jpg)

三角点のある肩部から山頂へ周り国 丁度山頂付近の霧が晴れてきた

なに追い越されなかったので皆さん新ルートで来られたのかなぁ

海が見えたので良しとしよう。朝食を兼ねて行動食を食べた後、少し下がった場所にある三角点へと向かう。ここは山頂より

11m程低い場所にあった。

.jpg)

10時00分 斜里岳山頂に到着した 「オンネヌプリ」とはアイヌ語で大きな山と言う意味

.jpg)

.jpg)

一応持ってきたバナナを持って記念写真を撮って貰う まだガスが山頂直下を流れる 斜里町とオホーツク海

.jpg)

.jpg)

知床半島方面は篤い雲に覆われている 休憩の後、三角点へ移動 二等三角点「斜里岳」1,535.78m

.jpg)

.jpg)

コガネギクとカラフトイチヤクス コケモモの実

新道ルートで下山する

10時35分下山を開始するとあっと言う間にガスが湧いて来た。北のオホーツク、東の根室海峡に挟まれた斜里岳は直ぐに霧が

湧く。岩稜帯横の草地にはまるでサラシナショウマの様にチシマワレモコウが風に揺れる。

11時00分主尾根を外れて胸突き八丁のガレ場を下る。時間が早いので登って来る登山者も結構居る。主林帯を抜けて狭いガレ

沢に出るとチシマキンバイソウやエゾノマルバシモツケが現れる。その内沢に水が出て来ると11時36分「上二股」に着いた。

.jpg)

.jpg)

10時40分 下山開始する 更にガレ場を下る

.jpg)

まるでサラシナショウマの様なチシマワレモコウ

.jpg)

.jpg)

尾根筋の分岐点が直下に見える ここから稜線を外れて沢筋へ下って行く

.jpg)

.jpg)

11時00分 胸突八丁を下って行く ダケカンバの生えた登山道を下る

.jpg)

.jpg)

登山道が沢っぽくなるとチシマキンバイソウが咲く 登山道に沢水が現れる 相変わらずチシマキンアイソウが続く

.jpg)

11時36分 「上二股」に着く ここから沢を離れて左手のルートへと向かう

新ルート(尾根ルート)を下二股まで

ケカンバの幹が横切り何度か頭をぶつけた。下を向くと枝がヤバいが丸い花を沢山付けた「カラフトイチヤクソウ」が咲いてい

た。やがてハイマツの尾根になり、ナナカマドやコケモモの朱い実が霧と松の中に浮かび上がる。ハイマツ帯の岩場を抜けると

12時35分「熊見峠」の標識に出会う。背の高いハイマツに囲まれて景色は見えず、地形図を見ると丁度そこから南側に

1256mピークに向かって支尾根が伸びた分岐部だった。

る。左手下方には清里の畑が見えるが、右上の山頂部はガスがまだ消えずに良く見えない。下るにつれて足元がハイマツから

笹に変わる。

.jpg)

.jpg)

直ぐに竜神の池への分岐を通過する この辺りの木々は雪の為か幹が垂れ下がっている

.jpg)

.jpg)

尾根部に入るまでは足元は湿っぽい カラフトイチヤクソウ 沢山花が付いている

.jpg)

.jpg)

12時10分 尾根筋に入り1,250mピークを通過する ナナカマドの実

.jpg)

.jpg)

コケモモの実 霧に覆われた熊味峠のピークに向かう

.jpg)

.jpg)

珍しく大岩の横を抜ける 12時35分 熊味峠を通過 背丈のあるハイマツに囲まれている

.jpg)

.jpg)

上にも下にもダケカンバの枝が・・・ ここでは幹が揃って斜めに傾いている

尾根から書ズレて一ノ沢へ下る

13時05分登山道が尾根を外れて北側へ斜面を下る頃になるとガスが晴れて来て正面の斜里岳が見える様になった。それから

は一ノ沢に向かって標高差200mの激下りとなる。登山道も沢っぽい水を含んだ土の為滑り易いので苦労する。

やっと一ノ沢「下二股」に下り着いた。

.jpg)

.jpg)

13時05分 尾根を外れてワイルドな木々の間を下る 正面には斜里岳方面が見える

.jpg)

.jpg)

少し斜面が左へ降ると斜里町の畑が見える 火山の山だから火山灰の泥で滑り易い

.jpg)

中央奥のピークが斜里岳だろう 中々沢筋までは遠い

.jpg)

.jpg)

やっと沢筋が下に見えて来た 13時45分 懐かしい?「下二股」に帰り着く

下二股分岐近くから上流を見上げると朝は霧で全く見えなかった斜里岳らしきぴーうが見える。ここから朝歩いた沢沿いの道を

下り林道(旧登山口)を経由して14時55分清岳荘に帰り着いた。

.jpg)

朝、このミソガワソウは見たのだが奥の斜里岳らしきピークは見えなかった

.jpg)

.jpg)

沢道をドンドン下る 何度も渡渉を重ねる

.jpg)

.jpg)

最後は右岸沿いの登山道を下る 14時36分 林道まで帰り着く

.jpg)

.jpg)

林道から右手の登山道へと上がる 10分程森の中を歩く

.jpg)

14時55分 天気が回復した清岳荘横の登山口へ着いた 正面が駐車場と斜里町の農地

斜里岳下山後は清岳荘の管理人さんに挨拶をして「パパスランドさっつる」にて日帰り入浴をしてそのまま車中泊とする。

.jpg)

下山後は 道の駅 「パパスランド さっつる」にて日帰り入浴と車中泊

いよいよ北海道百名山9ざめの羅臼岳へと向かう旅となる