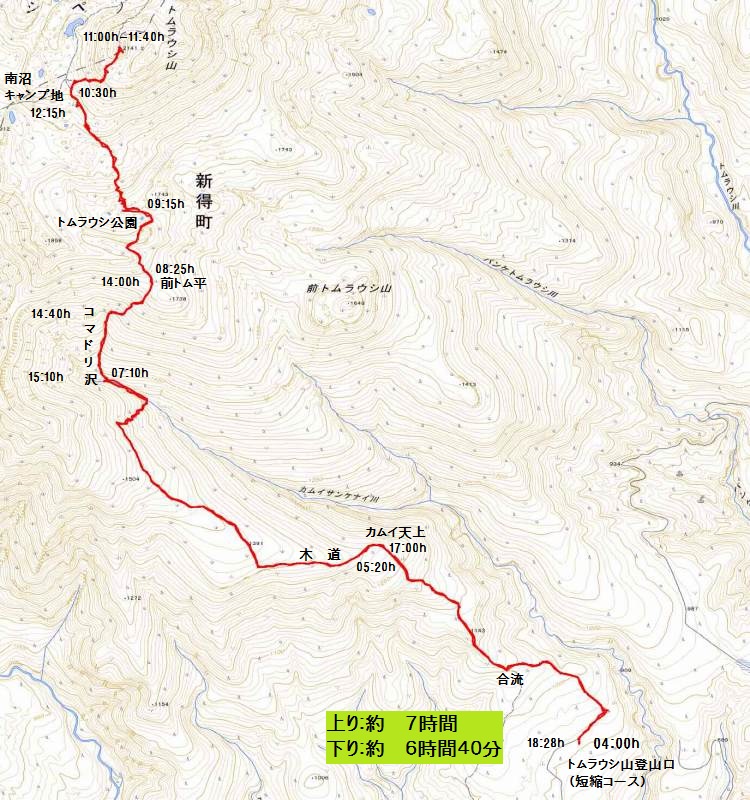

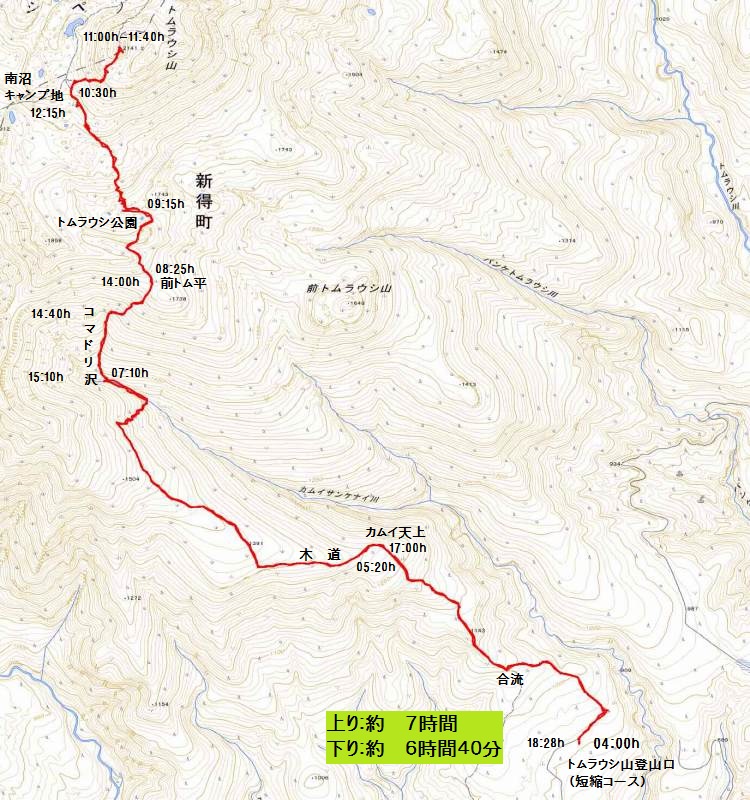

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 トムラウシ山 トムラウシ温泉短縮登山口より日帰り登山

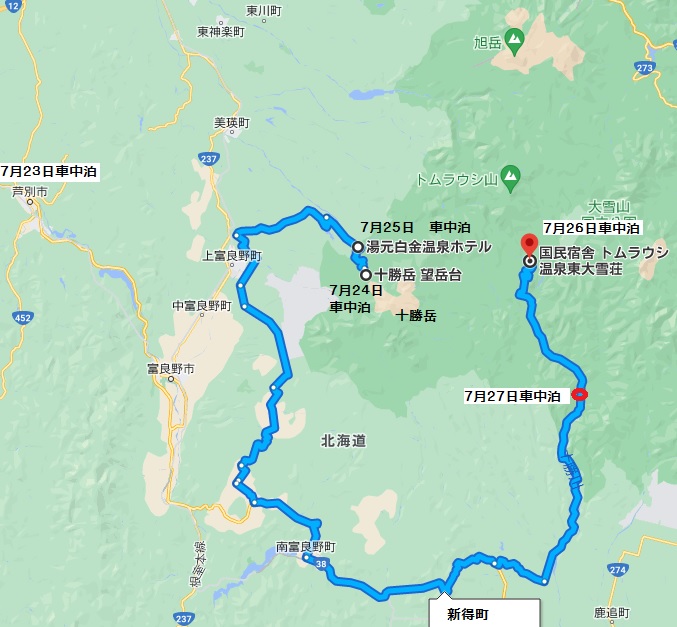

十勝岳からトムラウシ山へ移動する

北海道日本百名山5座目「トムラウシ山」2.1412m

2022年7月27日(水)晴れ

登山口:トムラウシ温泉、上の登山口 (短縮コース登山口)トイレ有り

(トムラウシ温泉よりユートムラウシ第二支線林道のダート道路を8km)

登山ルート:短縮コース登山口〜カムイ天上〜コマドリ沢〜前トム平〜トムラウシ公園〜トムラウシ山 往復

行動時間 約14時間30分

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 トムラウシ山 トムラウシ温泉短縮登山口より日帰り登山

十勝岳からトムラウシ山へ移動する

トムラウシ山は大雪山系で十勝岳から直ぐ近くの山なのだが、単独に登るとなると登山口までぐるっと南の清水町まで大迂回を

強いられて、その後十勝川沿い718号線を北上する。南のターニングポイント付近でコインランドリーを利用する間、すぐ横

のセイコーマートで食糧の調達を行う。

トムラウシ温泉近くで舗装道路が終わるが国民宿舎東大雪荘までは道路は広く運転に問題は無い。湧きだす温泉などを見学した

後、更に8km上にある「短縮登山口」まで進むが、この「ユートムラウシ第二支線林道」はカローラフィルダーのヤワな車に

は少々きつい。何度か腹を擦りながら登山口に着きここで車中泊とする。車は10数台留まっていて、下のトムラウシ温泉登山

口からだと往復2時間の短縮になるらしい。

十勝岳下山後、白銀温泉で車中泊をして翌日トムラウシ温泉へ移動 実際の登山口は温泉から8km進んだ場所

.jpg)

.jpg)

トムラウシ温泉への未舗装道路 登山前日(7月26日) 14時にトムラウシ温泉「東大雪荘」に到着

.jpg)

所々で路面状態が悪い短縮登山道への未舗装林道 トムラウシ短縮登山口にはバイオトイレが設置されている

トムラウシ山とは

トムラウシ山はアイヌの間でカムイミンタラ=神々の遊ぶ庭として崇められて来た場所で、トムラウシはアイヌ語でミズゴケが

群生する所(川)とか湯花が多い川と言う意味らしい。大雪山系の南にデンと構える岩山で大雪の奥座敷と呼ばれているらしい。

30万年前から2万年前までの噴火活動によって出来た火山の山との事。

ネットよりのトムラウシ山 奥の台形の山がトムラウシ

トムラウシ山が有名になったのは何と言っても2009年7月の気象遭難事故である。夏でも風雨に晒されると低体温症で命を

落とすと怖い山のイメージが付いてしまった。ツアー登山は予め日程が決まっているので良い天候を選んで歩けない運、不運が

付きまとう。その点、私の様な日和見主義登山は比較的天候が安定した日を選ぶ事が出来るのが強味だ。

元々3年前に歩く計画を立てた時は旭岳からトムラウシ山まで縦走をする予定だったが、車の回収などが面倒になり単独で登る

事に変更した。歳を取るに連れてしばしば計画は縮小するものだ。しかし72歳の私にとっては日帰りとしてはギリギリの距離

である。

トムラウシ短縮登山口を出発

2022年7月27日(水)04時に未だ薄暗い短縮登山口を出発する。クマザサと樹林帯の登山道は整備されており歩き易い。

白い幹の細い樹はダケカンバだろう。四国のダケカンバは茶色い幹だが北海道で見るそれは白いのでシラカバと良く似ている。

04時26分トムラウシ温泉からの登山道と合流する。下から歩いたら先ず日帰り登山は老人には不可能だ。04時44分太陽

の光が森の木々を透して差してくる。日本列島でも東に位置するので夜明けも早く長丁場の登山では助かる。林床に咲くイチヤ

クソウをブレない様にスマホで撮影していると登山道に小さな岩や石が現われて整備はされているが少し歩き辛くなる。

.jpg)

.jpg)

04時 短縮登山口を出発する 細いカンバ(シラカンバ?、ダケカンバ?)が美しい

.jpg)

.jpg)

04時26分 トムラウシ温泉からの登山道に合流 周りの木々が太陽の光を浴びる

.jpg)

.jpg)

少し登山道が岩などで荒れて少し歩きにくい イチヤクソウが咲いている

カムイ天上の平坦な泥尾根には木道が整備されていた

味らしい。それも厳しい自然環境の中で生まれた荒々しい神様でもある。叉山の上は熊に化身している事から熊と解釈もされて

いる。登山道は北側に流れるカムイサンケナイ川に沿って付けられているが、この川の名前は「熊の下る川」という意味らしい。

3年前までは笹原を開いた道で水が登山道に溢れてドロドロで評判が悪かったのだが有志の方々がここに木道を設置してくれて

快適な場所になった。カムイ天上と言わるる位だから眺めも良い筈だが冬場と違って木々が周りに生えているので要所要所でし

か展望が無い。開けた場所からは青空の下,周りの山々を見渡せるがサッパリどの辺りの山か分からない。遠くの高い山やこれ

から向かうトムラウシ方面にも雲がかかっている。

.jpg)

.jpg)

05時16分「カムイ天上」の標識を通過 目指すトムラウシ方面には雲がかかっている

.jpg)

振り返ると裾野は雲海となろ十勝岳や大雪山方面が見える やはり天気が良くても高い山には雲がかかっている

.jpg)

.jpg)

カムイ天上は笹の台地でぬかるんでいる 木道が嬉しい 正面の雲が掛かっている辺りがトムラウシ山だろう 遠い〜

.jpg)

.jpg)

笹とダケカンバの道が続く ここでもタカネオトギリって呼ぶのかしら

雪渓の残るコマドリ沢を上がる

ダケカンバ林を抜けると06時30分トラバース気味の登山道になり草地にタカネオトギリやヨツバシオガマ、チングルマ等が

現われた。すると足元に火山性の茶色い岩が転がる歩き難い道になる。オオバミゾホウズキやカラマツソウが出て来ると右手か

ら沢のゴーロ帯が現われ07時11分「コマドリ沢分岐」標識に出合う。コマドリ沢は十勝川の支流カムイサンケナイ川の源

流部で水は殆ど流れていない。

.jpg)

.jpg)

06時30分登山道はコマドリ沢へ向かって少し下がって行く ここで早くもヨツバシオガマやチングルマが現れる

.jpg)

.jpg)

ミゾホウズキ エゾキンバイソウか

りした雪渓が残っている。さすが北海道の山だ。マルバシモツケやエゾヒメクワガタなどを眺めているとゴーロ帯に突き当り、

07時46分そこに「コマドリ沢と前トム平」の分岐標識が立っていた。

.jpg)

.jpg)

トカチフウロ シナノキンバイ、別名エゾキンバイソウが沢沿いに咲く

.jpg)

.jpg)

エゾコザクラ ミヤマカラマツソウ

.jpg)

雪渓が残るコマドリ沢 この沢の両側登山道の草地がお花畑になっている

.jpg)

.jpg)

アオノツガザクラ エゾノマルガシモツケ

.jpg)

07時46分 コマドリ沢を昇りつめて分岐標識から前トム平へとガレ場を進む

ガレ場を前トム平へと向かう

ハイマツ帯に続く茶色い大きなガレ場にはエゾノハクサンイチゲが咲いている。エゾイチゲではダメなんだろうか? 近くで

ナキウサギのチッチッつと鳴く声が聞こえるが姿は見えない。この付近にはイワブクロ、イワギキョウ、ミネズオウ、タカネ

オミナエシ(チシマキンレイカ)、それにサマニヨモギ(様似蓬)というけったいなヨモギも有る。叉、ここで初めてお目に

かかるチシマツガザクラに出会えたのは嬉しかった。

.jpg)

.jpg)

岩稜帯を上ったり渡ったりする ここではエゾノハクサンイチゲと言うらしい

.jpg)

.jpg)

エゾヒメクワガタ 岩稜帯を横切る ナキウサギの声が聞こえる

.jpg)

.jpg)

イワブクロ 前トム平の肩部へ向かって上がって行く

.jpg)

.jpg)

イワギキョウ ミネズオウは中々お目にかかれない

.jpg)

.jpg)

タカネオミナエシ 別名 シシマキンレイカ サマニヨモギ(様似蓬)

.jpg)

.jpg)

08時25分 前方に前トム平のポールが見える ん? この花は何じゃらほい

.jpg)

お〜〜 前トム平で初めてチシマツガザクラにお目にかかる

08時30分前トム平を過ぎた頃から霧に包まれたハイマツ帯をゴゼンタチバナやリンネソウを見ながら上がって行く。又大

きな岩のガレ場に出て、ナキウサギの声が聞こえる。15分程岩場を回り込むと一段上方に向かって石垣の様な岩場を上がっ

て行く。

.jpg)

.jpg)

トムラウシ公園に向かってハイマツ帯を上がって行く ゴゼンタチバナた沢山咲いている

.jpg)

.jpg)

リンネソウがゴゼンタチバナと一緒に咲いていた 又 大きな岩のゴーロ帯となる

おっ コアラの小さい様なナキウサギがいた(スマホ) 望遠カメラだとこんな写真が撮れたかも〜(ネットより拝借)

.jpg)

.jpg)

08時48分前方に岩場の丘みたいな場所へ上がって行く ここが北アルプスの岩場みたいに一番歩きにくい場所だった

.jpg)

.jpg)

登山道を振り返るとトラバースしている地形が良く分かる 何の鳥かわからんけど啼いていた

水と花が豊かなトムラウシ公園

09時、前トムラウシ山へ続く尾根の肩部の岩場ピークを越えると前方の斜面に雪渓が見えだした。ウラシマツツジが紅葉し始

めた岩場を下って岩と草地の美しいコル部へ下っているとチョロチョロする生き物がいる。おっシマリスじゃん 素早い動作だ

が一瞬岩の上で止まった習慣を狙ってスマホ写真を撮る。更に岩場を下ると「トムラウシ公園」の標識が立っている。

この辺りはトムラウシ山の斜面を下ったコル部になり地形が複雑で融けた雪渓の水が溜まる場所となっており、池塘の様になっ

て植生が豊である。厳しい岩場の斜面の中にぽっかりとこの辺りだけ草が生えてまるで楽園の様な風景が広がっている。

チングルマを主体にエゾノハクサンイチゲ、ヨツバシオガマ、ミヤマリンドウ、イワイチョウ、エゾフウロ、イワヒゲ、ウコン

ウツギ、エゾツガザクラなどが群生している。

.jpg)

トムラウシ山はまだまだ上になるが、ガスで上部の様子は見えない ここからトムラウシ公園のコル部に下る

.jpg)

.jpg)

ウラシマツツジが紅葉しかかっている チョロチョロしているシマリスが可愛い〜〜

.jpg)

トムラウシ公園は丁度盆地の様な窪地になって水が溜まるので植生が豊かな場所だ

.jpg)

09時15分 丁度盆地の様な地形の真ん中にトムラウシ公園の標識が立っている チングルマとポール

.jpg)

.jpg)

岩稜帯の間にこんな小川が流れている平和な風景 イワイチョウ

.jpg)

.jpg)

イワヒゲ ウコンウツギ

.jpg)

.jpg)

エゾヒメクワガタ トカチフウロ

.jpg)

.jpg)

ヨツバシオガマとミヤマリンドウ エゾコザクラ と キバナシャクナゲ

.jpg)

.jpg)

右の黄色い花はメアカンキンバイか エゾツガザクラの白花か

.jpg)

.jpg)

エゾノハクサンイチゲ チングルマとエゾツガザクラ

.jpg)

.jpg)

エゾツガザクラの大群生地を上がって行く チシマギキョウかイワギキョウも群生している

トムラウシ公園から正面の岩稜帯や雪渓を避けて左手に回り込みながら、いよいよトムラウシ山へのハイマツと岩稜帯の斜面に

取り付いて行く。この辺りになるとナナカマド、キバナシャクナゲ、エゾコザクラなどが見られる。雪渓の回りは草地となって

おりチングルマの群生の中にイワツメクサやイワイチョウ、タカネシオガマ、そして嬉しい事にコマクサも出現する。

長いアプローチだが、トムラウシ公園から山頂までの歩きは霧で展望は無いものの花に囲まれてとても楽しい。

.jpg)

.jpg)

ナナカマドの花が咲くハイマツ帯を左手に巻きながら上がって行く 右手の岩稜帯には雪渓が残る キバナシャクナゲ

.jpg)

.jpg)

キバナシャクナゲとエゾコザクラのコラボが多い ハイマツの生えた岩稜帯を上がって行く

.jpg)

視界がガスに覆われているのが残念だ チングルマのお花畑が斜面に続く

.jpg)

.jpg)

左手にも雪渓が残りチングルマが咲き誇っている エゾイワツメクサ

.jpg)

.jpg)

お〜 コマクサは出会うとテンションが上がる こちらはタカネシオガマや〜 手前はユキバヒゴダイの葉っぱだろう

.jpg)

.jpg)

テンションが上がる花と言えばエゾコザクラも外せない 水辺でもないのにイワイチョウが群生する やはり雪渓の力か

10時32分山頂直下の縦走路分岐標識に出合う。左は十勝岳へのルートとなり、100m程の場所に南沼野営地やトイレブー

スがある。ここからは最後の岩稜帯を山頂へと向かう。

.jpg)

10時32分十勝岳縦走路分岐に着く 左手に南沼野営指定地がある

トムラウシ山 一等三角点「富良牛山」2,141.24m

もかかった事になる。標準コースタイムは約6時間弱だからまあナキウサギを探したり花の写真を撮りまくったりしたロスタイム

を考えると歳相応の時間だろう。最近は若い人達がヤマップに上げている驚異的な歩行時間を気にしない事にしている。何せ我々

の半分の時間で歩いているのだ。 それにしてもトムラウシ山は年寄りにとって日帰り登山は厳しい山だなあ。

山頂に他に3組程の登山者が霧の中で休まれていた。その中に小学生の元気な男の子を二人連れたご夫婦が居て、黒岳からここま

で縦走し野営地で泊まった後翌日天人峡へ下山するとの事。学生時代にワンゲルで知り合い結婚後も山歩きを家族で続けられてい

ると言う。

山頂で撮影用にバナナを3本持って来たので子供二人に2本を進呈すると喜んでくれた。30分程霧で何も見えない縦走路を時々

眺めながら霧が晴れるのを待つが変化が見られないので11時40分下山する。何せ帰りも長丁場なので山頂でゆっくりする訳に

行かないのだ。

.jpg)

.jpg)

視界が悪い時の為にロープが張られている 黄色いペンキも見ながら山頂直下へ

.jpg)

.jpg)

最後の急傾斜を振り返る 岩と岩の間を伝って山頂へ

.jpg)

11時10分 北海道の名峰 トムラウシ山の山頂に立つ う〜〜ん 青空が欲しかった

.jpg)

.jpg)

一等三角点「富良牛山」ものすごい当て字だ 大雪山をご両親と縦走して来た元気な兄弟

.jpg)

.jpg)

大雪山の方面も全く視界が利かず 30分程粘るが視界は好転せず

トムラウシ山を下山 6時間40分もかかってしまった

南沼野営地分岐からトムラウシ公園へ

時々霧が晴れないかトムラウシ山を振り返りながら歩くが一向に深い霧に覆われている。「天気とくらす」でAランクの日を選ん

で歩いても霧だけは気流の関係で予測が出来ない。11時40分もはやこれまで、歩いて来た道をトボトボと下山する。

.jpg)

.jpg)

霧の斜面をトボトボと下山する 12時16分 南沼野営地分岐を通過

.jpg)

.jpg)

チングルマの咲く登山道 イワイチョウも眺めながら下山

.jpg)

.jpg)

トムラウシ公園へと下って行く 未練がましく時々トムラウシ山を振り返る

.jpg)

.jpg)

コマクサは何度見ても又立ち止まる 雪渓の傍にエゾコザクラの群生があり撮影する

.jpg)

チングルマと岩のオブジェを眺めながらトムラウシ公園へと下って行く

.jpg)

.jpg)

トムラウシ公園は盆地だと分かる 正面の岩ピークへ向かう 13時20分トムラウシ公園で単独男性に抜かれる

.jpg)

トムラウシ公園から岩山を這い上がるとここで青空が現れた トムラウシ山の肩部で本峰は見えない場所だ

.jpg)

.jpg)

前トム平へのトラバース登山道が見える ガレ場の丘を登山道へと下って行く

.jpg)

.jpg)

ガレ場の丘への段差を振り返る 再びガレ場を前方に見える前トム平へと下る

前トム平からコマドリ沢を下る

14時00分前方に1,738mピークの肩部に着くと前トム平の標識を確認する。すぐ横にタカネオミナエシ(別名チシマキン

レイカ)が咲いている。この標識にはトムラウシ山まで2.6km、短縮コース登山口まで6.6kmと記されている。え〜まだ

6.6kmも歩くのか〜

と言う事は片道9.2kmで往復18.4kmの距離があるのだ。短縮コースからの標高差は1,186mだからそんなに厳しく

は無いが歩行距離が長いので出発時間に注意を要する。

ゴーロ帯ではナキウサギの声が相変わらず聞こえているが、どうせ目が悪いので見つける事は出来ないと諦めて歩く。私には相当

運が良くなければ小動物の写真撮影は無理なのだ。雪渓の残るコマドリ沢を30分程歩き下り15時10分岩っぽい登山道に入る。

.jpg)

.jpg)

14時00分 前トム平の標識を通過 タカネオミナエシ=チシマキンレイカ

.jpg)

.jpg)

前トム平からコマドリ沢に向かって下って行く 途中、岩のガレ場を横切る ロープやペンキマーク有り

.jpg)

.jpg)

ガレ場を横切り一旦右手のダケカンバ帯に入る 直ぐに又岩場となる

.jpg)

.jpg)

14時32分コマドリ沢に入る 沢上部のゴーロ帯を下る

.jpg)

.jpg)

エゾキンバイソウ(シナノキンバイ)が咲く沢を下る 15時10分コマドリ沢を抜けて登山道へと入る

カムイ天上から短縮登山口へ結構長い道のりだった

15時10分コマドリ沢分岐を抜けても暫くは岩っぽい登山道が続く。更にダケカンバの生える登山道を歩くと16時00分カム

イ天上に入った様で木道が出て来た。第一座の羊蹄山でも笹を切り開いた登山道は粘土質で水を含み歩きにくかった。木道が敷設

されているので非常に助かる。

17時00分 カムイ天上標識を通過

は18時23分だった。通常下山の方が遥かに短い時間で歩ける筈なのだが、トムラウシ山では疲れの為か歩くスピードも出ず下

山で6時間40分もかかってしまった。う〜〜ん エントツ山老いたり・・・

.jpg)

.jpg)

沢からトラバース道に入っても岩道が続く 木の幹に出来るコブは何かの病気らしい

.jpg)

.jpg)

16時を過ぎると木道が現れた カムイ天上に入ったか 雨で登山道が深く掘れ込んでいる

.jpg)

.jpg)

下界方面は良い天気だ トムラウシ方面は雲が垂れこめている

.jpg)

.jpg)

足元が悪い笹道に木道がボランティア作業で置かれている 17時00分 各位天上の標識を通過

.jpg)

.jpg)

最初は水が出たりして歩きにくい場所もある 概ねカムイ天上を抜けると歩き易い登山道だ

.jpg)

.jpg)

17時58分 トムラウシ温泉ルートとの分岐を通過(左に進む) あと少し、もうちょっとと言いながら歩く

.jpg)

.jpg)

18府23分 短縮登山口に帰り着いた〜〜〜 急いでトムラウシ温泉へドボ〜〜ン (実際はもう真っ暗)

!とトムラウシ温泉に飛び込む

19時00分にトムラウシ温泉の日帰り入浴が終了するので急いで車に飛び乗り荒れた林道を下る。

雪荘の温泉に間に合い15分しか余裕が無いものの広くて良いお風呂でサッパリした後、718号線へ下り十勝川横の駐車スペー

スで車中泊とする。

いよいよ難敵の幌尻岳が待っている。

1.jpg)

.jpg)

トムラウシ温泉は時間制限の為15分で出なければならなんだ トムラウシ温泉から718号線へ出て車中泊(翌朝撮影)