ûü¼R[hiN[^[jÜÀ@êM«c

iOYroj`úR`nR`ÀR`úÈR`ã²R`iOYroj

QOQPNißaRNjQXú@i¼s~À¬j

.jpg)

@@°R©çð©éƧ¶RtßÉN[^[ÜÀªÀÔ

.jpg)

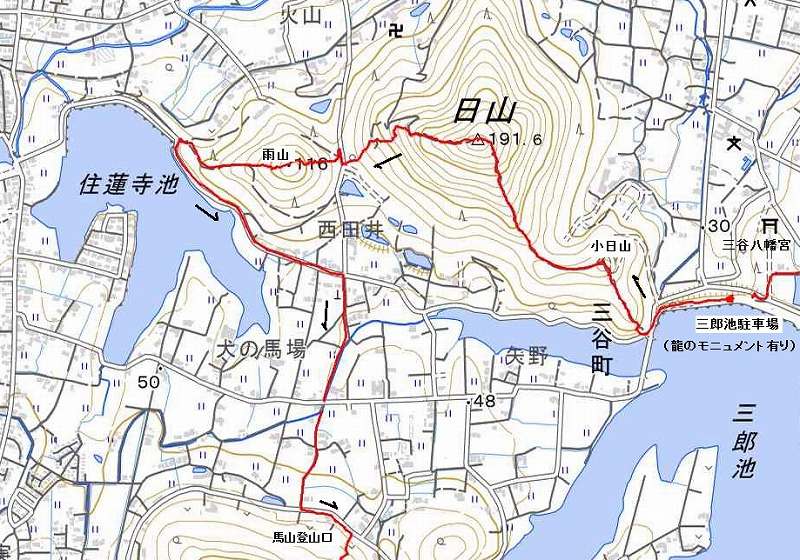

JV~[\tgðpµ½forgbNO}@N[^[ÜÀüñ}

v[O

ûü¼N[^[ÜÀ@i¼R[hÜÀjÆÍ

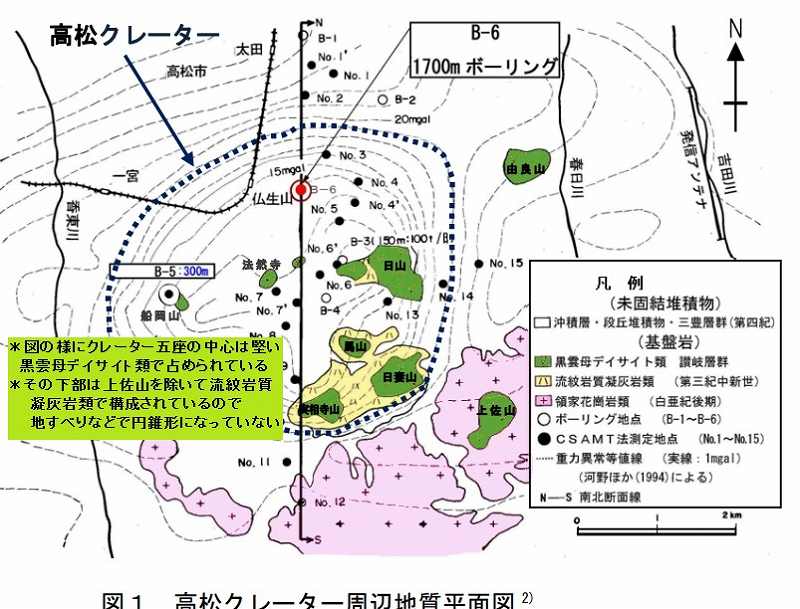

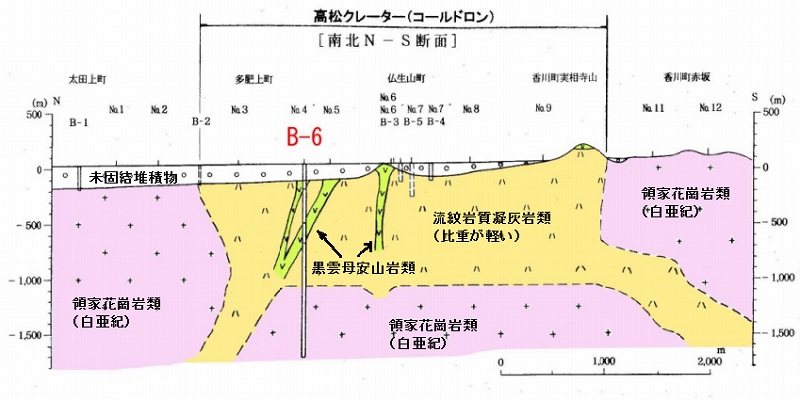

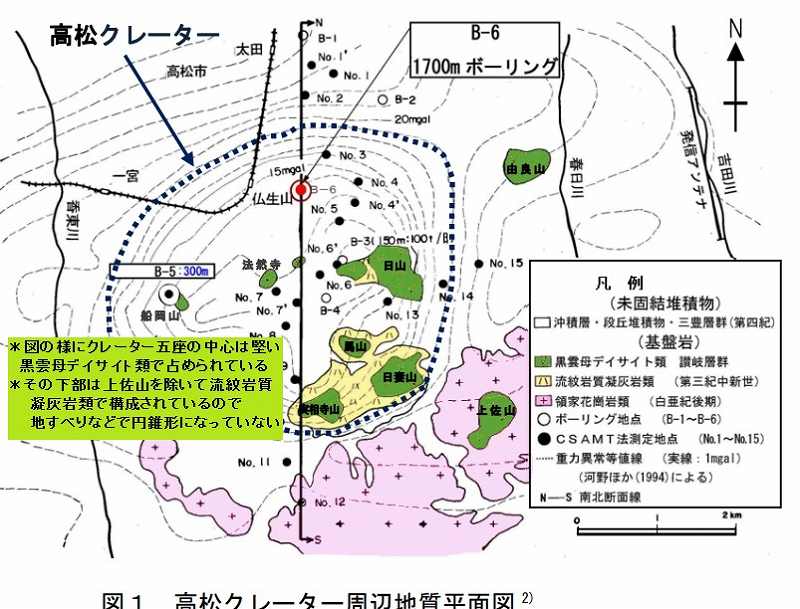

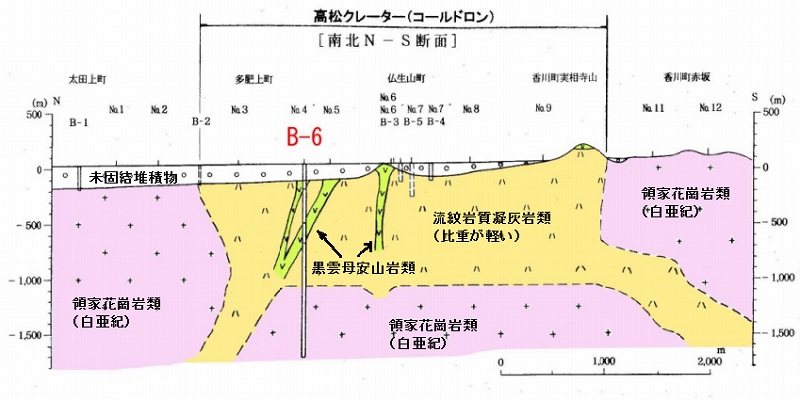

ûü¼s~À¬tßÉN[^[ÜÀÆÄÎêé¢RQª éBÈOAàòåwÌÍì³öðåÆ·én¿²¸`[ª

Ϲ©çmÉ©¯ÄdͲ¸ðsÁÄ¢ÄA±ÌÓèÉüèÌdÍæèá¢êª 骪©Á½B

è¦ÎÕËÉ`¬³êéÎpÈÇ̨¿ªÊ©Â©Á½ÆÌà èA¾ÃÌÌÉåè¦Î̺Éæè×vµ½©

àmêȢƾ¤ÌÅ}ð`«½Ä½B»ÌÉtßÉ é¢RQð¼è¦ÎN[^[É¿ÈñÅu¼N[

^[ÜÀvÆÄÎêéæ¤ÉÈÁ½B

»Ìãn¿wïÅͱ±ªè¦ÎÉé×vàÆÃãÎRJfàÆŪê½à̾Á½B

PXXSN¼ÌÙí

ÌNÉA±Ì¼N[^[ÌnºÉPVgàÌ

ªvZã¶Ý·éÌűêðpo

È¢©Æ¾¤à湿³ê½L¯ª éBÇANûü¼sÌd¥²¸Éæè±Ìnº

ÍnÉ éiÎR«j

ÃDâwÌÔɶݷé×ÉpoÈ¢ªª©Á½B

»ÌãAåÌ·Jì³öÈÇ̲¸i{[O²¸jÉæèA±Ì¼N[^[Íè¦ÎÉé×vÌÂ\«Í

A£ËàÎR®iPSOO`PPOONOjÉæéÎRJfÕÌàªLÍÉÈÁ½B

ÅEEE»ÝÅÍÙÚuÎR«×v\¢ÕvA¢íäéu¼R[hvÅ é_ÉBµÄ¢él¾BÂÜè

Ã`¢ãÌÎR®Éæè`¬³ê½ÎR«EnªA·`¢NÌÔÉ»âvAÍÏÈÇÉæÁÄn`ãÌÁ¥

ªª©çÈÈÁĵÜÁ½Æ¾¤êçµ¢BÎRÕÅ éØÌêÂɱÌÓèÌnº

ð·òÉpµÄ¢é{

ݪ éB

@iìåwHwÌgo¿Éæéj

@@¯¶ìåwHw¿ðÁH³¹Ä¢½¾¢½¼R[hÌnºn¿\¢

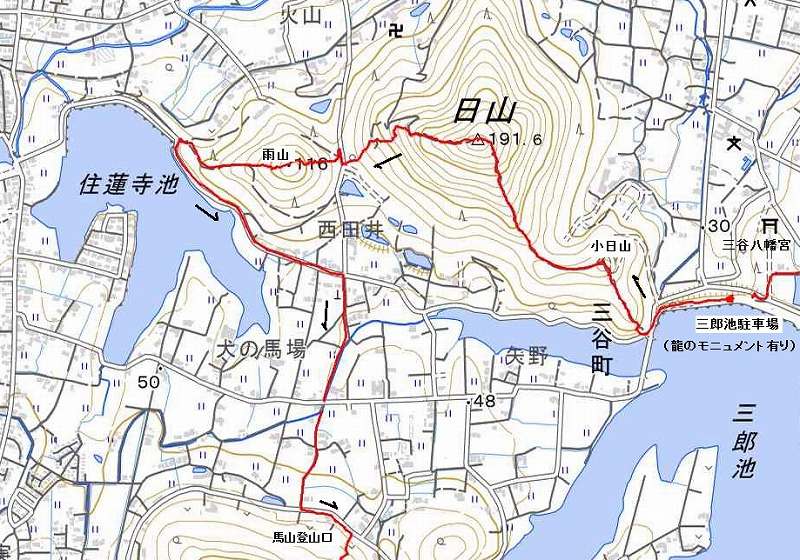

N[^[ÜÀͽ¬QQNQɵÜÈÝàiÍé¿áñBjªã²R©çvüèÉüñµÄäªgoÉAbv

µ½Ìð«Á©¯ÉêxàtñèÅüñµ½ªL^Éc³¸AऻÌL¯à]ècÁĢȢB

»ÌãAn³ÌynLÒÆÌguÅDZ©ÌRªoRÖ~ÉÈÁ½Æ\É·¢Ä¢½ÌÅ»¡ªêĵÜÁ

Ä¢½B¡NißaRNjÈÁÄRÔÌKazashi ³ñª

jïÅà¢Ä¢½ÌÅAÓƱÌRÌüñðv¢§¿Q

lɳ¹Äá¢à¢ÄݽB

QOQPNißaRNjQXú@i¼s~À¬j

iOYroj`úR`nR`ÀR`úÈR`ã²R`iOYroj@ñTÔ

ÈOÍZ@rßÌÔêÖâß½L¯ª éªA¡ñÍu´Ìj

gvª éOYrÌÔêÉÔðâß

éB

PÀÚ@OYrÔê`¬úR`úR`JRi±ÔRj

@JV~[\tgðpµ½forgbNO}@i¬úR`úR`JRj

OYrÌk¤AOJª¦{ßÌyèÉÀÔOYröÔêigCLèjÉPOQTªÔðâßÄõð·éBiOJj

OYrÍ]ËãÌúÉìçê½ì§ÅæRÊPVUgÌLø

ÊðÂßrÅ»ÝüÍÍöÆÈÁÄdzê

Ä¢éBOYrüÓÅÍS¢Iã¼É天ç`íÁ½{bíiÄ«¨j̶Yª·ñ¾Á½çµ¢B

POROªÔêðo·éÆ¢«ÈèfJ¢³Ìj

gÉo¤B³ÊÉÍúRÆ»ÌèOɽRȬRi¬úRj

ª éB¶èÉÍ»ÌãéSÀªrÌì¤ÉÀÔB

.jpg)

@OYröÔê©ç©½ã²R@i½vüèÌTÀÚÉÈéRj

.jpg)

@OYrÌEèÉÍúRÌÉüñ·énR¨úÈR¨ÀRªÀÔ

úRÍLbvbNƵÄ_êfCTCgƾíêéd¢âÎðæ¹éRÅA»Ìº¤Í¬äâ¿ÃDâªèßÄ¢él

¾B}O}ª}¬Éâ¦Äo½d¢âÎÌàAÁÛ¢¨ðÀRâAärIÁÛ¢¨ðfCTCgÆÄÎêÄ¢éçµ¢B

¬úRoRûðüéÆ»µ½ÃDâÌÁÛ¢yÉùª¶¦éNkMÑÆÈéBu¬úRvÌs[NÉ®ª ÁÄ»±©

ç¤ÌRÆ»Ìü±¤É}ô©çdÁRAÌRÈÇìÌRª©¦éB

.jpg) @@

@@.jpg)

@OYröÌÔê@ɬúRÆúRª©¦é@@@@@@@´à±±ÜÅfJ¢ÆC¡ª«¢

.jpg) @@

@@.jpg)

@PORQª@NkMâAx}LÌVà¹Éüé@@@@@@@@@@@@@@@¬úRÌR¸ÍW]ÉÈÁÄ¢é

.jpg)

@¤ÍRÜŽnª±@@EÉ}ô`dÁR`ÌRª±

úRiÐâÜj@lOp_uúRvPXPDUS

¬úRW]©ç³µ½éRàÈúRÌöªØÆÈéBµÚtß©ç⪻íêÄÎRâÁÛ¢â¹Ì}XÎÆÈéB

±ñÈâêÍSL¯ÉcÁĢȩÁ½BPOTOªå«ÚÌ®ª éúRR¸É

¢½BúRÍ°RÆÀÑòRÌU

àÒÅöíÁÄ¢é¢R¾¯ÉoRÒª½¢ÌÅ®tßͶµÄßéB

oRÒÉð¶ÁÄxßÌÛçªòRÄ¢½ÌÅAß¿R¸ðfÊè·éByXÈÇÅ®õ³ê½oR¹ðØXÌ

Ô©ç°REZbÚRð_ԩȪçºéB±±àCÌoR¹ÆÍÊÉע߹R[Xª él¾B

.jpg) @@

@@.jpg)

@öªÈèÉúRÖÆoR¹ª±@@@@@@@@@@@@@@@@@@¼®ÉµÚÆÈèâªoR¹É»êé

.jpg) @@

@@.jpg)

ê_êfCTCgÆÄÎêéâΩ@@@@@@@@@@@@@R¸ÜÅâöªª±

.jpg) @@

@@.jpg)

@POTOª@úRÉ

·é@âKÆOp_ªLé@@@@@@@@xeͪòR¢½ÌŶ·é

.jpg) @@

@@.jpg)

@®õ³ê½oR¹ª±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@DZ̢RÉಯ¹ÁÛ¢¬¹ª é@»êðºèé

.jpg) @@

@@.jpg)

@óØÑðÎR⪻µ½ÁÛ¢oR¹ªÑé@@@@@PPORª@¹HÉo½

PPORªêU¹HɺèÄAü©¢ÌuJRi±ÔRjvÉü©¤BÎi©çüÁÄV_ÆóØÌoR¹ðiñÅs[N

tßÉßÃÆùª»êéBPPPOªuJRv̸«ð Á¯ÈÊߵġxͼª¶¦½nðrÉü©ÁĺéB

·éÆOÊÉ°RAZbÚRA¾RA· RªÀÑA»Ìü±¤É@õRâªą̈éõÝRª©¦éB

V_âóØÑðiÞÆPPOXª¨n ³ñª§ÂuZ@rvÌÈiÙÆèjÉoĽB

.jpg) @@

@@.jpg)

@¹H̽ΤÉJRi±ÔRj@üûª é@@@@@@@@@@ÅÍùª¶¦Ä¢½ªæÉóØÑÉÈé

.jpg) @@

@@.jpg)

@R¸tßÉÈéÆùª¶¦é@@@@@@@@@@@@@@@@@@PPOXª@JRðÊß·é

.jpg) @@

@@.jpg)

@JR̼¤ÍJ¯Ä©°çµªÇ¢@@@@@@@@@@@@@@@@ÂRARª©¦é

.jpg)

@@»ÌARiÂRARjûÊðY[·éÆæúAbvµ½å©ô©ç«RÜÅÌöªØª©¦é

.jpg)

@¢Âà°R©çN[^TÀðßÄ¢éÌÅA¡úÍtÉúRiJRj©ç°Rðßé

.jpg) @@

@@.jpg)

@µV_ª¶¦ÄåMÁÛ¢oR¹ªµÌÔ±@@@@@@@@@¼®ÉóØÑÉÏíé

.jpg) @@

@@.jpg)

PPPTªZ@rÌÈÉoé@@@@@@@@@@@@@@n ¸Ìü±¤É¼Ì RAî×RE_REòèRÆêRªÀÔ

JR©çnRÖ@@

Z@rÌÝÉÁĹHðà«AJ[u~[ª§Âl·HðEèiì¤jÉȪÁÄ»ÌÜÜiÞB±Ì¹HÍæÙÇ

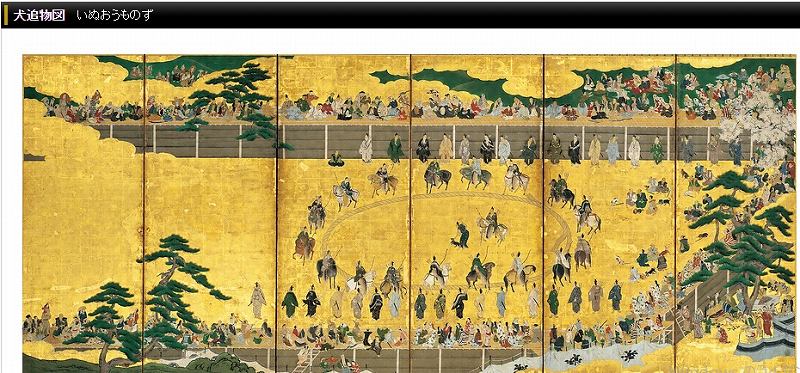

úRðºÁÄJRoRûÖ¡fµ½¨Å»êªìÉÑÄ¢éBn}ð©éƱÌÓèÌE¤ªu¢ÌnêvÆL³êÄ¢éB

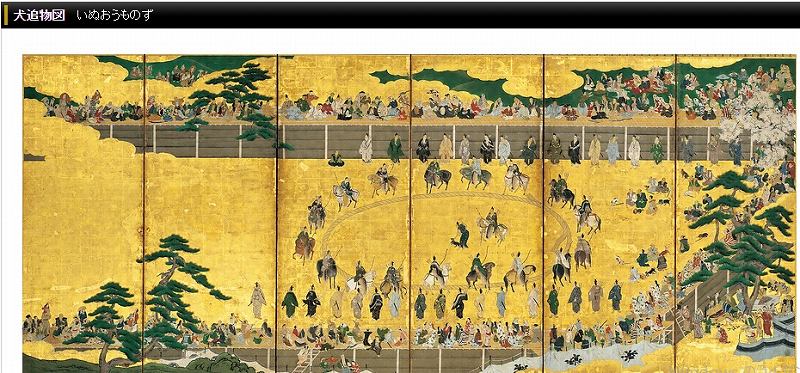

¢Ìnêi¢ñÌÎÎjÆÍ¢Émª½µÈñ¾pu¢Ç¨vªsíê½êÌBv·éÉPTOCÈãÌ¢ðWß

ÄyUÌlÈÉu¢ÄA»êðüèÌËèBªnÌã©ç¢ðÚ|¯ÄîðËé£ZÅAå¨Ì©¨lªüê¿ð¥ÁÄ

µ©¯½Æ¾¤\cÈp¾B±Ì¢ÉÆÁÄÌóïÍqã©ç¾¡ãÜű¢Ä¢½çµ¢B±Ìn¼ÆnR

ͽ©qªèªLé̾뤩H@

rj[nEX¨Ìü±¤ÉRÂRªdÈÁÄ©¦éªAèO̽½¢RªÉoéunRv¾BnRÌìÉÔ¿½éÜ

ÅÜÁ·®É¹HðißÎÇ¢B

sHÉo¤ÌÅA»±ð¶èÉȪéBQªöàÆEèÌ~J¨ÕnÌ[É|Ѫ éB»ÌèOÉ é¤a©çR

èÉ×¢¹ª±B»±ªunRoRûv¾B

.jpg) @@

@@.jpg)

@Z@rÉÁÄì¤ÖñèÞ@@@@@@@@@@@@@@@@¶©çúÈRAnRAÀRÌÉÀÔ@@@@@@@@@@

.jpg) @@

@@.jpg)

úRÆJRÌÔð²¯é¹HÉoÄA»êðEÜ·é@@@@@@^¼®ÉnRÌR[ÜÅiÞ

.jpg) @@

@@.jpg)

@¿åÁÆînÌÖWÅȪÁÄ¢éªTË^¼®Ì¹¾@@@@@̯ÆtßÜÅiÞ

.jpg) @@

@@.jpg)

@Ë«èð¶ÖȪé@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@±±ªnRoRû¾@|ÑÉÁÄRÖüé

nR@@PSU

nRÍs[ic^𵽬RÅʾ¯ª}ÎÊÆÈÁÄ¢éBPPRRªRN[g̤aðnè|ÑÉÁĹð

iÞÆAª|åMÉÈÁĨè»êðöéB·éÆNkMÑÌðìÌR¸Éü©ÁÄoR¹ª±B

PPSTª Á¯ÈnRR¸W¯É

¢ÄµÜÁ½B¼¤Éü©ÁÄNkMÈÇLt÷ÑÑÌÅüðiÞÆAµ¶

èÉü©Á½È¾ç©ÉºÁÄsBPPTTªX[gg®ªÌ¬®ª 鼤ÌoRûÖ

¢½B

.jpg) @@

@@.jpg)

@|ÑÉÁÄEèðRÉü©¤@@@@@@@@@@@@·éÆEà¶à|ÑÆÈè±±©çRÉüé

.jpg) @@

@@.jpg)

@|Ñ͵rêÄ͢骹ͿáñÆLé@@@@@@@|Ñð²¯éÆNkMÑÆÈè¿tª¦é

.jpg) @@

@@.jpg)

PPSTª@ Á¯ÈnRÌR¸É

@@@@@@@R¸Í[É éÌżÉü©ÁÄöªðiÞ

.jpg) @@

@@.jpg)

@µÎÊð¶ÉUèȪçºÁÄs@@@@@@@@@PPTTª@nR̼oRûÉ

¢½

.jpg) @@

@@.jpg)

nR¼oRû@W¯Íus@üÖ~vÌž@@@@@X[gg¬®ÌèOð¶ÉºÁÄs

nRºRû©çÀRoRûÖ

piñûÆǪ̀ÉÁÄâðºéÆܹHÉoéÌÅ»±ð¶Ü·éB·éƳÊÉÀR̤ÉÊu·éär

Iå«¢R¸ª©¦éB±ÌÓèÌW¼ªÀÆn}ÉLÚ³êÄ¢éB

ÀRÌkÊÍZînÆÈÁĨèARÜÅZînƵÄJ³êÄ¢éBÀRÌoRûÍR̼[ÉLéÌÅA

¹HðKÉEèÌìÉü©ÁÄiÞÉÈéB

ÚWÍumss³üSvÅÚÉåAA¬Ædgª§ÁÄ¢éÌÅAêÔEèÌá¢msshRÌdgªoRû

ÆÈÁÄ¢éBnRðºRµÄ¹ðTµÈªçñQTªÅÀRoRûÉ

¢½B

.jpg) @@

@@.jpg)

@piu«êðºÁĹHÉoé@@@@@@@@@@@@@ÅÌð·_ð¶ÉȪé

.jpg) @@

@@.jpg)

³ÊÉÀRÌ[ÌR¸ª©¦éÌÅEèA¼[Öà@@@Zîn̹HðKÉEÉȪÁÄR̼[Öü©¤

.jpg) @@

@@.jpg)

@XÀRªßéȢ@@@@@@@@@@@@@@@EÖEÖÆKÉà

.jpg) @@

@@.jpg)

@dgªO{§ÂÀR̼[@@@@@@@@@@ ÌêÔEºÌmssdgªoRû¾

ÀR@QTO

PQQOªdg{Ý̶è©çRÉüéBùAV_AGØÌÔÉõKÈoR¹ªãÉü©ÁÄÑÄ¢éBW]ªJ¯é

ƶèÉæÙÇࢽnRÆúREJRA»Ìü±¤É®AÚð¶èãûÉÚ·Æ_RAδöi¢í¹¨jRA¬è

R̼sàÌRòª©¦éB

PQRRªâKª Á½ÌÅ`ÆۢΪu©êÄ¢½BÅüÉüéÆL¢¹ªÖƱBPQSOª½ËÂÉo

ï¤ÆA¼®ÉÀRÌR¸W¯É

·éBR¸W¯ÌºÉunRcnÖEOJÌ}âvÌà¾Âª|¯çêÄ¢éB

cHƵÄ̺R¹ÍEèiì¤jÖÆiÞB¤ª}XÎÈÌÅwÌ¢NkMÑÌü±¤ÉúÈRÆã²Rª©¦éB

iYjã²RÌE¤ÉÍã²RªÁ¢Ģé̪ª©éBÑ°ÉÍùª¶¦Ä¢éªAoR¹Í¿tÅèÕ¢B

âªÄºRûÌcñÚƯƪ©¦Ä«½B

PQTSªlpÉØçê½Î_ªÏÜêÄ¢éÌÉo¤B»Ìº¤ªOJìÆŪ|©Á½RN[gÌìÉ

ÈÁÄ¢éB³Êɱê©çàuúÈRvªOp`ÌÇ¢`ÉãަĢéB

±±ÉLé¨ÍÀÅÍÈ´@E¼wRu©«vƾ¤¼Åusð÷ÜhüRåvÆ©ê½fJ¢Îª§ÁÄ¢éBåðÌÝâåH¿AjÈÇÌh¿ÌD«ÈlÍüÁ¿á_æƾ¤©B

.jpg) @@

@@.jpg)

@PQPVªâÁÆmssdgßÜÅâÁĽ@@@@@@@@dg̶¤©çoR¹ªRÌɱ

.jpg) @@

@@.jpg)

@oR¹ÍµÁ©èµÄ¢é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¼Ì Rª©¦é@òèRAδöRi¢í¹¨âÜj

.jpg)

@@nR@`@JR@`@úR@ÆÀÑ@É@®Æ²ÜRª©¦é

.jpg) @@

@@.jpg)

@@R¸èOÉâKª Á½@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âKÌÍۢΪu©êĢ龯

.jpg) @@

@@.jpg)

@ÅüͽRÉ¤É éR¸ÖƱ@@@@@@@@@@@@½Ëª»êéÆR¸Íߢ

.jpg)

@PQSOª@ÀRÌR¸W¯i³Ê«¢RïjÉo¤@»ÌºÉunRcn@OJÌ}âvÆÊÈW¯ª é

.jpg) @@

@@.jpg)

@R¸W¯©çEèÌoR¹Öü©¤@@@@@@@@@@@@@@@ÀR̤Í}ÎÊÆÈÁÄ¢é

.jpg) @@

@@.jpg)

@èOÉúÈR@@@»Ìü±¤Éã²RÆã²R@@@@@@@@ùÉ¢íê½ÎÊÉÈé

.jpg) @@

@@.jpg)

ü©¢ÌúÈRÆ»ÌèOÉcñÚƯƪ©¦é@@@@@@}XÎðºéÆÎ_ª»ê½

.jpg) @@

@@.jpg)

OJìÌŪ Á½@@¨Íu©«vƾ¤¼O¾Á½@@@åðùÝÆåH¿ÉͨªÉ¢¾t¾

³ÄA±±ðºRµÄÌúÈRÖ¢[gªn³¯ÆoRÒÌguª Á½êÌêÂçµ¢B±±Í»``ÁÆ

¶è̹HÖiÞ×µB

ÀRðºèÄPRxA©«ÌOÉ é¹Hð¶èÉà¢Ä¢éÆAcñÚÌl¹Ìü±¤ARÛÉÔ¢e[vª

©¦éBn}ÅmF·éÆ»±©xúÈRÅü̼[ßÉÈÁÄ¢éB

.jpg) @@

@@.jpg)

ܹHðkÉiÞ@ÉnRª©¦é@@@@@@@@@@±ÌcñÚÌ º¹ðÊç¹Äá¤@@RÛÉoRûÌe[vª©¦é

úÈR@lOp_uúÃÔv@QRT.VV

l¹ðÊç¹Äá¢RÛÉßÃÆóê½CmVVð¯ßÉRÖüÁÄs¹ª éBPROQª±ÌR¹ÖüéB·é

ƬԢe[vª»êéBNkMÆ]òÎÌâêð²¯éÆV_åMÌÔðoR¹ªãÉÑéBoRû©çPOªöŽ½

¢âƼÌÎÊÉoéÆAæÙǺRµÄ«½¨tßÌãÉOpÌÀRÎʪ©¦éBDZÌRàcÉ©éƧh

ÉëÁ½OpÉ©¦éà̾B

âÌUçÎéóØÑðãÁÄ¢ÆPRQTªAlOp_uúÃÔvÉoï¤BßɧÂå«ÈNkM©Ax}LÌØ

Éu³Ê«¢RïvÌuúÈRvR¸W¯ª|¯çêÄ¢½B

R¸©ç¹ªñèɪ©êÄ¢éªAcHƵÄÍE¤ÌAµöªðìÉUÁĺéoR¹ÉiÞB±ÌÎÊ͵Á

Û¢EoKVª§µAÑ°ÉÍùª¶¦éBoR¹ªµ¶ÉUéÆØXÌÔ©çÌÚWAã²RÆ»ÌEèɬ³Ú

Ìã²RªÁ¢ĩ¦éB

»ÌãÎÊÍùÆNkMÑÉÈèAÅãÍ×ßÌ|ÑÉüéBPRSTª|Ñð²¯éÆܹHÉo½B³ÊÉÐ夽

ñÌlÉã²RÆã²RªÀÔB¶ÌiYjã²R³Êɨ ÝõÌ¢RN[g{Ýƻ̶ÉSª©¦A

EÌã²RßÉàSª©¦éB

.jpg) @

@.jpg)

PROQªóê½CmVVð¯ÌòÓè©çoR¹ªnÜé@@@ùª¶¦½¥ÝÕÉe[vª±

.jpg) @@

@@.jpg)

@]òÎRâÁLÌÁۢΪn\ð¢¤@@@@@@@V_åMÆÈéªA¹ÍµÁ©èµÄ¢é

.jpg) @@

@@.jpg)

âƼÌW]©çÍÀRªOpÉ©¦é@@@@@@âªUÝ·éóØÑÌ}ÎÊÆÈé

.jpg)

@PRQTª@úÈRÌR¸É

·é@Op_¼ÍuúÃÔv

.jpg) @@

@@.jpg)

@Op_©çEè̹ÖÆiÞ@@@@@@@@@@@@@wäÌ¢NkMÈÇÌѪÎÊɱ

.jpg) @@

@@.jpg) @

@

@ã²RÆã²RªØXɧ¯Ä©¦é@@@@@@@@@WªºªéÆõKȹÆÈé

.jpg) @@

@@.jpg)

@ÅãÍ|ÑÌðºé@@@@@@@@@@@@@@@@PRSTª@úÈRÌoRûÉoé

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

úÈR©çã²RÖ

OYrÌì¤É é

HÉË©é´ðnéBKazashi ³ñBÍ´ðnèO[Z^[ÖÆiñÅ¢½ªAÍEèÌã

²RtßÉ©¦éSðÚw·Bâü]ÈÜðoÄPSOQªulÌÝ¿vi¶jòtODTAiEjY´@Ì

¹WÉoï¤B

.jpg)

@ã²Ri¶j̳ÊÉ é¨ª¨ {ÝiJg[jA¼oR¹ÍJg[ÌEÓèÉ é

.jpg) @@

@@.jpg)

@úÈRoRûðUèÔé@@¿åÁÆí©èÉ¢@@@@@@OYr©çkɱ

HÌ´ðné@ã¬ÍVr

.jpg) @@

@@.jpg)

@@Jg[ÌEèðã²RÖÆßÃ@@@@@@@@@@@@@@DZ©Å[gIððëè|Ñ̹ÉüÁĵÜÁ½

.jpg) @@

@@.jpg)

ã²R̼[_¹ÉoÄEÖs@i¼oRûÖͶÉsj@¹µé×ÌpÉoÄA»êð¶Éiñ¾ªA±±Í^¼®s̪³ð

.jpg) @@

@@.jpg)

¹µé×@òtODTÆ é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÀRÆúÈR@

±±Å³ÊÌ×¹ÉüêÎÇ©Á½Ì¾ªAL¢¶èiR¤jÌSÖ±¹ÉüÁĵÜÁ½BSð¶ãÉ©Ä|ÑÌ

ɱ¹ÍrųÈÁĵÜÁ½BdûÈPSOWªæö©½ldElüQXÔSÉ¢ãªéB

µ©µAS©çãɱ¹Í³¢BdûȱÌöªÉ é|ÑðiñÅãÉü©¤BâªÄNkMÑÆÈèAPSPUª

¼oRû©çÌoR¹É¬µ½B

.jpg) @@

@@.jpg)

@ÅÍܹHªRÖü©ÁÄÑÄ¢½@@@@@@@@@@¶èãÉSª©¦é@êU±±ÍÊß·é

.jpg) @@

@@.jpg) @

@

@ÉØiz_MjªÀñ¾êð߬éƹͳÈÁ½@@@@@dûÈæöâèß²µ½ldlüQXÔSÖ¢ãªé

.jpg) @@

@@.jpg)

@SöªÉ͹ª³A|åMÌðãªé@@@@@@@@@@@@¶èÉ¢RÉÍ¿µ¢°ÌnªÀÔ

.jpg) @@

@@.jpg)

@NkMÑÌÎÊð¢ãªÁÄs@@@@@@@@@@@ êH@¼oR¹Éo½¼@PSPUª±±ÅêM«c͸sÉIíÁ½

±Ì¡|¯oR¹ÍYã²RÆã²RÌRÉé¹Å éBÇÍKazashi³ñBªà¢½¹É¬µÄµÜ¢A±Ì

_Å®SÈN[^[ÜÀêM«c͸sÆÈÁ½B

.jpg) @@

@@.jpg)

@º©ç¼oR¹ª±±ÜÅÑÄ¢é@@@@@@@@@@@@@@@ã²RÆã²RÌRÉü©ÁÄoR¹ðiÞ

ã²R@PXW

PSPXª¡|¯¹ªã²R©çѽÅü̹ɬ·éB±±©çã²RðsXg·éÉÈÁ½BRN[

gÌ

ݽ¢È{Ýð߬éÆBcWÖ̺Rnªòª éBuBcvͤÌtúì{¬ßÉ éW¼¾Bµã

èXÎÆÈèPSQUª·¢s[NÉ

Æuã²R@PXWv̬³ÈØDªØÉ|¯çêÄ¢½B

R¸Í©°µª«¢ªAµº¤ðñèÞÆo_ÌúRAJRªOYrÌü±¤É©¦éB

.jpg) @@

@@.jpg)

@PSPXª@ÅüÌcHɬ·é@@@@@@@@@@@@@kàñPTªÁÄH@±Ìªò©ç½ÜÅHH

.jpg) @@

@@.jpg)

@¢Rçµ

^NÝõª é@@@@@@@@@@@@@@@@@@¤ÌBcWÖ̺R¹ªò

.jpg) @@

@@.jpg)

ã²R̼ºAW]ªÇ¢ê©çúRAJR@»Ìü±¤ÉòèR@@Éü©¤iYjã²R

.jpg) @@

@@.jpg)

PSQUª@¨Ü¯Ìã²RÉ

@@@@@@@@@@@@@@@@PSRQª@¼oR¹ªòðÊß@±±©çã²RªPTªH

ã²Ri¤í³âÜj@ñOp_uFa²Rv@QTTDUV

PSRQªæöãªÁĽ¬_ÉAè¢æ¢æÅãÌã²RÖÆü©¤B±±©çÍìÌ¢RÁLÌNkMâAx}

Lª¶¦½}ÎÊÆÈèA[vâUCªu©êÄ¢éB

PSSOª^®êÌlÉL¢ã²RÌR¸É¢ãªéÆAâKÌü±¤É®ª¡½íÁÄ¢éBÂRARÌå©ôƯ

¶l×IÉ è¥íê½R¸ÍRUOxÌåW]ðèɵĢ龯ÌÍLéBOp_ßÉc³ê½ê{ÌØÉR¸

W¯ª|¯çêÄ¢½B

k¤Í®©ç¼ÌXA»µÄòèRA¤ÉÍ}ô`dÁR`ÌRª]òR¬ÌèOð§¿ãªÁÄ©¦A¼¤É

Íå©ô©ç«RÌRXª±¢Ä¢éBì¤àR̪AÈ骢]R¬ÌRÍ檩çÈ¢B

.jpg) @@

@@.jpg)

öª¹ðã²RÖü©¤@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}ÎÊÉÍ[vªu©êÄ¢½

.jpg) @@

@@.jpg)

@¾¢UCà é@°çDZ©ÌRÌïÅsvÉÈÁ½¨¾ë¤@@ÅãÍ×¢½ÜÅu©êÄ¢é@@½ÄR¾I

.jpg)

@PSSOª@ã²RÌR¸É

@EiEEE@LêÉâKÆOp_¾¯@@@@ü±¤É®ª©¦é

.jpg)

@@@@@@¼¤ðßé@@@ÂRAR©çªäÜÅ

.jpg)

@@âÍècµ½«R©çå©ôÌöªØªCÉÈéÌÅY[I

.jpg)

@@@@¤ðßé@@¶Ìux ½èÍà¢Ä¢È¢ÌÅǪ©çÈ¢@@èOÉÔRÆñqRª é

ã²RɧÂà¾ÂÉͱÌRÍQCTOON`QCUOONOÌÎR®Åo½ÎRänÅA_êÎÀRâÆÄÎ

êéÎRâÅo½Rçµ¢BR¸Íìk©ãÉOJÌéu¤²RévÌ{Ûª Á½êÌ×ɽRÈ̾ë¤B

íãÌáÉR긱Ìéày²Ì·@äRÉjêÄÈpéÆÈÁÄ¢éB

£ËàÎR®ÍPROON`PTOONO¾Æv¤ªAÜ »ñÈåÌÌͩĽóÅàÈ¢©ç½ÌYÍC

ɵȢBPSSUªk¤ÌºRûÖü©ÁÄêiºéB

.jpg) @@

@@.jpg)

@@ã²RÌR¸É éâK@@@@@@@@@@@@@@@@@R¸W¯Íc³ê½ØÉ|¯çêÄ¢é

.jpg)

@@@@ã²RÌÄàÂ@@n¿IðàÆðjIðàªL³êÄ¢é

POªöNkMâAx}LÌÎÊðºèéÆW]絫xeª Á½ÌÅk¤ð`ÆA»±ÍLåȨæªÀñ¾~n

¾Á½BRÇRü±¤ÉÍ®âÜRª©¦é̾ªAèǪæQªCÉÈÁÄ»Ìêð§¿éB

PSTVªã²RÌkoRûɺR·éÆ»±Í½aöÆ¢¤åKÍÈì¾Á½BoR¹W¯ÉàuænöûvÆ

éB¢RÌoRûÉÍ¨æª éÌÍèÔ¾ªA±ñÈåKÍÈìÉ éoRûÍßľB

»±©çÔ¹ð«Åà«PTPTªOYrÌÔêÉAÁ½BlÔöÅüñµ½ÉÈéB

.jpg) @@

@@.jpg)

@ã²R©çyÛ̺ɺèÄìoRûÖü©¤@@@@@@@õKÈoR¹¾@Ax}LâNkMª½¢

.jpg) @@

@@.jpg)

@¨Á@@W]ª Á½¼@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÞÞÁ@»±ÍêĘ̂æªW]¾Á½

.jpg) @@

@@.jpg)

@PSTVª@ºRûÉ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uã²RoRû@ænöûvÌW¯ª§Â

.jpg) @@

@@.jpg)

@½aöiænöj©çܳê½L¢Ô¹ðà@@@@@@OYr̤ðúRÚwµÄà

.jpg) @@

@@.jpg)

@§hÈOJª¦{ðÊß·é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@PTPTª@OYrÔêÉAè

@ièOÍgCj

@

CÉÈéã²RÌêM«üñÌ®¬[g@

JV~[\tgðgpµ½GPSgbNO}@ã²RêM«üñ[g

ñÍã²RÆã²RÌRÖé¼oR¹ðöªÉãªèAã²RðsXgµ½BǤàêM«ÌcªB¬³ê

È©Á½÷µ³©çãúAà¤êxã²RÌêM«cÉgCµ½B

X^[gêÍOñƯ¶uòtODTvW¯©çBOñͶÌL¢¹ðiñÅS`¼oR¹Ìgo[X¹Éo

ĵܢ¸sµ½B¡ñÍ^Á¼®×¢¹ðrÌûüÉiÞByèÌEºÉ¯Æð©Ä߬éƶèÉ|åMª éBCmVV

Ì ã©Ì¡ð²¯Ä×¢|ª§¶µ½|åMÉüéB»Ì}ÎÊðoéÆöªØÉüéB

öªØÉüéÆåMͳóØÑð¢ãªÁÄsB|åMÌæèt«©çñQTªÅã²RÉ

µ½B

±±©çÍYã²RÖÌöª¹ðàÆêM«cÌ®¬ÆÈéB

.jpg) @@

@@.jpg)

@úÈRÆèOÌJg[i¨ {Ýj@@@@@@@@@@@Kazashi@³ñBªà¢½ã²R¼oRû@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@±±ðãªéÆã²RªsXgÉÈèêM«cÍ®¬³êÈ¢

.jpg) @@

@@.jpg)

@UèoµÌòtODT̹W@@@@@@@@@@@@@@@@@@±±ð^¼®É×¢¹Éüé

.jpg) @@

@@.jpg)

@ld@lüQXÔS@iOñͱ±©çöªð¢ãªÁ½j@@rÌEèðñèÞ

.jpg) @@

@@.jpg)

@yèÌlȹðiÞ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@EºÉ¯Æª é@ÍÀR©

.jpg) @@

@@.jpg)

@|åMÌßÉCmVVÌ ã©ª Á½@@@@@@@@@@@@@@@öª¢ãªèûÜÅ̬¹ðUèÔé

.jpg) @@

@@.jpg)

@¬¹ªåMÅØêéê©ç¶ãÉ¢ãªé@@@@@@@@@¢ãªÁ½êiÚ©çºð©éƱñÈi

.jpg) @@

@@.jpg)

@|åMÌ}ÎÊð¢ãªéÆöªª¿

@@@@@@@@@@¶èÉ|ÑAöªÉÈéÆ©RÑÆÈé

.jpg) @@

@@.jpg)

@öªÌXy[XÍ\ª¾@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@åMàÁɳ¢µà«Õ¢

.jpg) @@

@@.jpg)

@@ꩾ¯âÌiª é@±êð߬éÆR¸Íߢ@@@@ã²RÌR¸É

@@¹µéתò©çñROª¾Á½

ñ±±ðc·éͱÌ[gÅ®SêM«cð®µæ¤@I

Íé¿áñÌN[^[ÜÀÍ@@@±±@@

Kazashi ³ñÌN[^[ÜÀÍ@@±±@@

O}[[q³ñÌN[^[ÜÀÍ@@±±@@

@@@@ @@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @

@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg) @

@.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg) @

@.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)

.jpg) @@

@@.jpg)