種子川林道終点部から北尾根〜串ヶ峰〜北西尾根の周回

角野中学校付近から見上げた串ヶ峰とその周回尾根

令和2年(2020年)3月20日

東種子川(たねがわ)林道終点部〜種子川二又〜串ヶ峰・北尾根〜串ヶ峰〜上兜山〜

串ヶ峰〜串ヶ峰・北西尾根〜魔戸の滝登山口〜種子川尾根〜東種子川・出発点

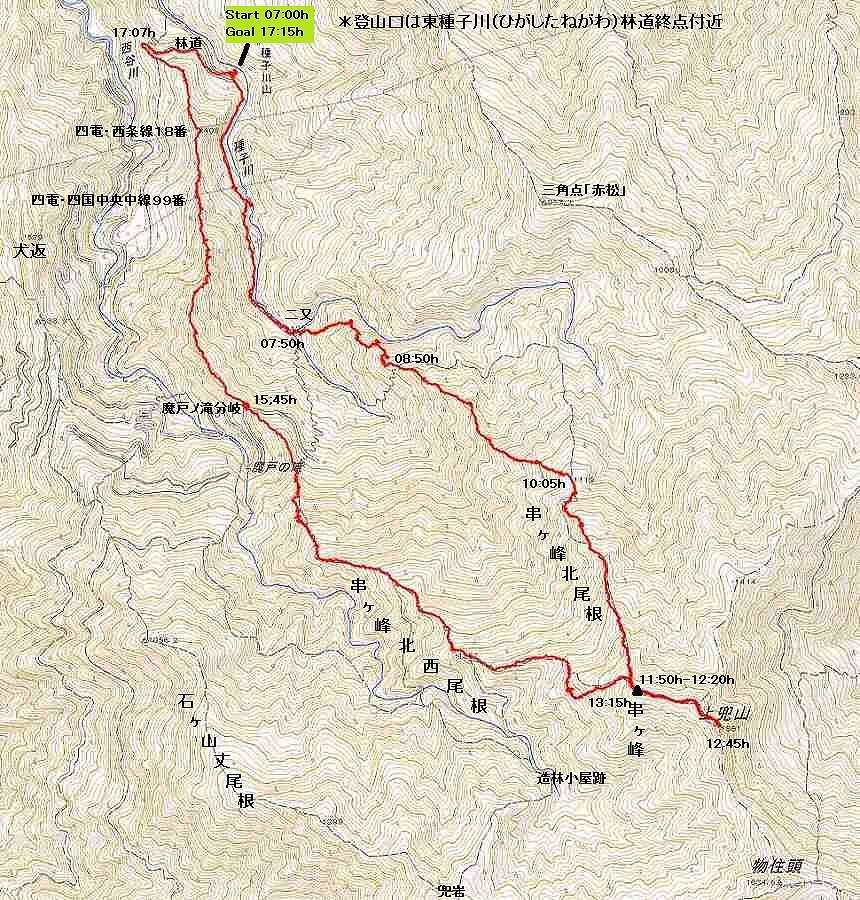

カシミールソフトを使ったGPSトラックログ図 東種子川林道終点部から串ヶ峰・上兜山周回ルート図

種子川(たねがわ)とは

種子川(たねがわ)は国領川の東部支流で、合流部では種子川(たねがわ)と呼ばれるが、上流部で大きく西谷川(西種子川)

と種子川(東種子川)に別れる。

西谷川は西赤石山〜物済ノ頭(串ヶ峰・上兜山を含む)を源流地として、魔戸の滝や造林小屋跡がある事で知られている。

登山としては魔戸の滝登山口から石ヶ山丈〜西赤石、西谷川道〜造林小屋跡〜兜岩〜西赤石、又東側の林道尾根切り通しから

串ヶ峰などへの登山口となっている。

種子川(東種子川)は上兜山、串ヶ峰を源流として新田・川口(かわぐち)高速道路付近で西谷川と合流する。

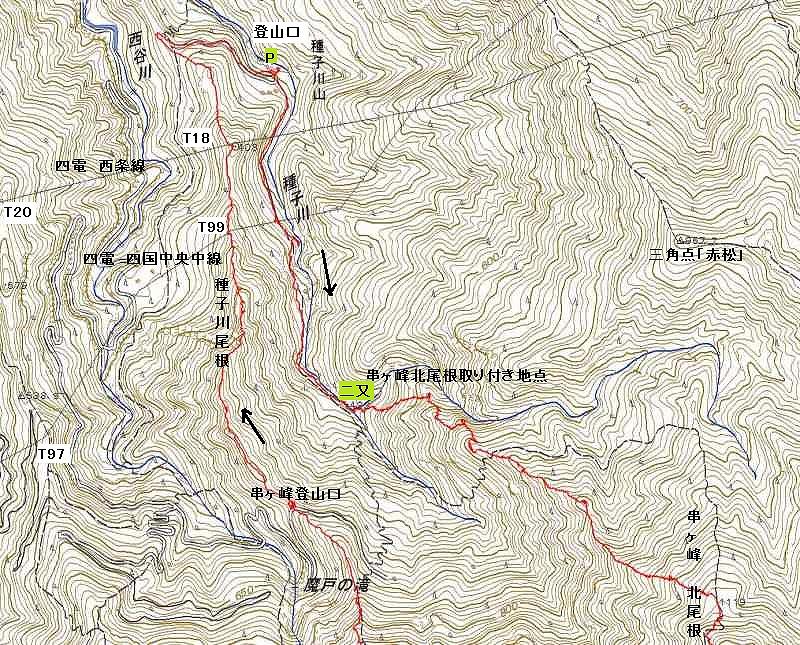

串ヶ峰北尾根登山口

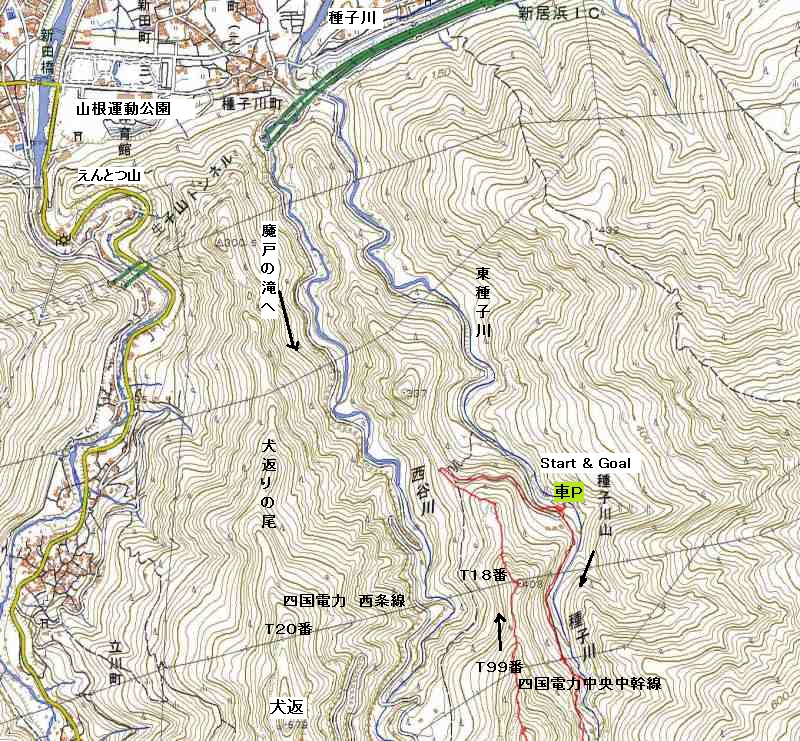

東種子川林道終点部地図

今回の登山口は新田・川口から少し上がった道路分岐で西谷川(魔戸の滝)へ進まず、左側の東種子川林道へ進む。この林道は

未舗装で終盤は四駆でなければ厳しいだろう。この林道終点部の広場に07時前に車を停車する。

前回、チチ山北尾根を黒河ジュニアさんと一緒に歩く予定だったが、前日急に仕事の都合で無念の不参加となった。この穴埋め

に能智さん、マーシーさんと一緒に黒川ジュニアさんと串ヶ峰を北尾根から上がって北西尾根を下るルートを歩く事にしたのだ。

串ヶ峰は魔戸の滝付近から北西尾根を伝って上るのが一般的(?)だが、北尾根から串ヶ峰を目指すルートは以前から能智さん

と一緒に歩こうと言っており、黒河ジュニアさんも初めて歩く。

東種子川 二又 (422m)

07時02分東種子川の左岸沿いに続く作業道を進む。途中四電・西条線と四国中央中線の鉄塔保線路をクロスする。途中から

道が細くなり沢沿いに出たりしながら07時45分東種子川の二又付近に到着する。地形図にはこの場所に標高が記されており

422mとある。

.jpg)

.jpg)

07時02分林道終点部付近から出発する(能智・黒河・マーシー) 2つ目の鉄塔保線路分岐

.jpg)

.jpg)

立派な四電保線路鉄橋を見学して引き返す 東種子川の左岸沿いに進む

.jpg)

.jpg)

植林帯の沢沿いを上流へ向かって歩く 07時35分 一旦沢部に出る

.jpg)

.jpg)

沢から一旦左岸へ上がって道が続く 07時45分 正面で沢が二又に分かれて中央部を上がる

.jpg)

.jpg)

おぬしら 緊張感が無い? まだ目が覚めてないな〜 「え? あの中央の崖を上るの!?」 一発で目が覚める

東種子川y登山口から二又取り付き場所図 カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図

串ヶ峰北尾根への取り付きは正面、谷の合流部中洲、(と言っても崖状だが)からになる。

三角点「赤松」を経由して下兜へ行ける。

上がる事が出来る。

今回は串ヶ峰北尾根へ向かうので、右又から中洲に渡渉して岩崖を左から回り込みながら急斜面を喘いで尾根の末端部に出る。

07時51分テープが有る場所から渡渉する。渡渉してからのルートは少し難しく、最初経験者と一度歩けば次からは問題無く

歩けるだろう。

岩崖を左に進むルートは少し分かりにくいが、前方の植林斜面に向かえば間違いは無い。そこから植林帯の急斜面が続く。

08時25分最初の肩部に到着して息を整える。左手に岩展望所があり新居浜市内が眺められる。まだまだ先が続くのでカゴノ

キの岩場から又急登に挑む。

.jpg)

.jpg)

07時51分 右又へ少し進んだ場所から渡渉する 丁度飛び石があるので渡渉は問題ない

.jpg)

渡渉部を振り返る 川岸に大きな杉が立っているのが目印だ

.jpg)

.jpg)

正面の岩場を避けて左手へ回り込む 左へ回り込む入口は少し籔いているがすぐ植林帯となる

.jpg)

.jpg)

急傾斜の植林帯を喘ぐ 08時20分 第一肩部に着く 左手に展望所有り

.jpg)

.jpg)

岩っぽい植林帯を少し左手から這い上がって行く 08時35分 2つ目の肩で一息付いて、又上を目指す

.jpg)

.jpg)

兎に角 上へ向かって適当に進もう ゼイゼイ ため息をつきながら急登を進む

08時40分次の肩部に到着すると、左手の沢には滝があるらしく流れの音が大きい。反対側の斜面に向かって下る踏み跡やテ

ープも見られる。この肩部からも新居浜の町が眺める事が出来た。

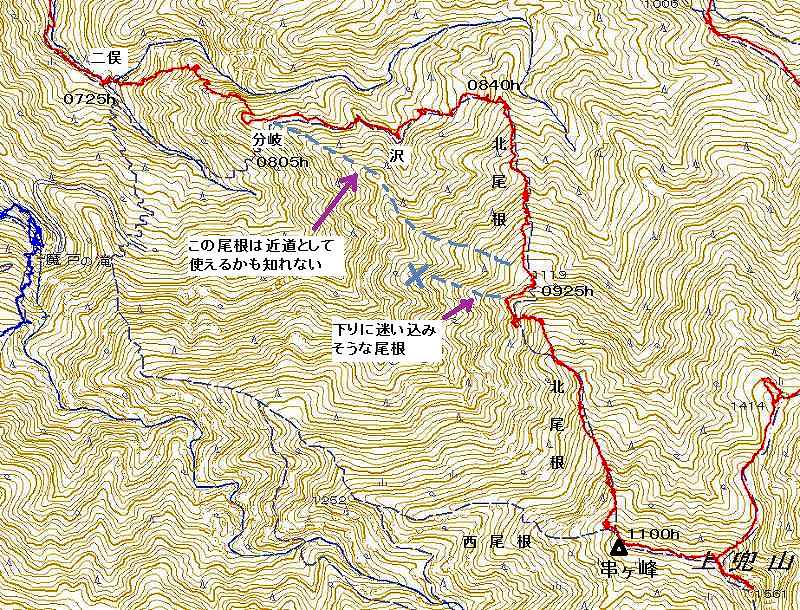

尾根を左に外して踏み跡を辿ると08時48分3度目の大きな肩部に到着する。ここからは少しだけ尾根を右に外して踏み跡が

あり08時50分東種子川の右俣に下る破線道分岐に出合う。

右の沢へ下る踏み跡は以前歩いて確かめた事があるが、沢まではしっかりした踏み跡があるものの、沢筋が荒れておりそこから

プッツリと道が不明になった。

.jpg)

.jpg)

08時40分 細尾根の肩部に着く 向かいの沢に向かう踏み跡もある 北側は新居浜も眺める事が出来た

.jpg)

.jpg)

08時48分 明確な尾根の突端部へ付いて右手に回り込む 沢に下りる道との分岐を尾根側に上がる

.jpg)

08時50分 登山道と尾根分岐 ここはどちらでも北尾根へ向かうが、今回は道の無い尾根を進む

この分岐から登山道を進んだ時のログ図は以下の通りです 今回は青色破線の尾根ルートを歩いた

カシミールソフトを利用したGPSトラックログ図 串ヶ峰北尾根の登山道ルート図

この分岐から左手の尾根に上がると道が尾根を外れて左手に大迂回をするルートになる。今回は登山道へは進まず徹頭徹尾尾根

を進む事にする。当然尾根には道は無いが植林帯なのでスペースは十分にあるし、踏み跡も無いとは言えない。

09時15分標高860mピークに着き少し傾斜が緩くなるが、直ぐに又急登となる。そこからは急登に次ぐ急登で黙々と歩

く。

.jpg)

.jpg)

尾根には道は無いが植林地なのでスペースがある 所々に自然木が残されているが基本植林帯だ

.jpg)

.jpg)

09時30分 急登が始まる 黙々と急傾斜を上がる

.jpg)

.jpg)

若手二人は頼もしい 自然林も尾根筋には残されている

串ヶ峰北尾根道に合流 標高 1,119m

辺りが緩やかな地形になると10時04分左手から延びてくる道と合流した。正確には左手の登山道は北尾根の端からここまで

続いて来ているので、正確には今回はここから串ヶ峰北尾根となる。地形図には標高が1,119mと記されているが、こんな

中途半端な標高値が平らな地形に記されていると言う事は西側から今歩いてきた尾根と北側からの尾根との合流点として特別な

場所なんだろう。

合流した破線で記された登山道は古くから歩かれているのか道が掘れ込んでいて、破線は串ヶ峰まで続いている。

この先の地形が複雑で上から下ってくる尾根がこの先で西に振って行く。その為、前方は壁の様な斜面の為登山道は右手を巻い

て上がって行く。相当以前の事だが、串ヶ峰から北尾根を下った時にこの尾根に釣られて西側に進んでしまった事がある。

10時08分から右手に迂回して尾根に回り込む。破線道はもっと長く迂回しているのだが、ここは速めに10分程で尾根筋に

上がる。

.jpg)

.jpg)

急登が続く 10時04分 左からの登山道と合流した

.jpg)

.jpg)

10時08分 正面の急斜面を避けて右手にトラバース気味に進む 途中から尾根筋に向かって這い上がる

巨大な倒木とブナ

尾根筋に上がって更に進んでいると10時22分右手に見覚えのある大きな倒木が現れる。植林尾根歩きで退屈しているので順

番に大木に上がって遊ぶ。この辺りの植林は非常に密に植えられており、そこそこ手入れもされている。

覚えのある大ブナが立っている。この尾根では唯一無二の残されたブナだと言える。

.jpg)

.jpg)

10時20分 右手に倒木が散乱している 倒木に上がる能智さん

.jpg)

.jpg)

年寄り組もまあこれ位の芸はしなくちゃ 高い所が苦手の黒河ジュニアも付き合う

.jpg)

.jpg)

鹿の仕業かな? このブナ ちょっと傾いているぞ 押してもダメか

.jpg)

? 10時50分 大ブナの前で 能智さん、 黒河ジュニア、 マーシーさん

11時00分になるといよいよ大岩が現れる。それと共に足元のツルシキミには雪が残っていた。雪の岩尾根を少し左側に沿っ

て歩く。この辺りは植林もあるが岩の多い尾根筋には自然林も残されている。

11時23分スズタケの残る平らな場所に出る。この平地を過ぎて急傾斜を上れば串ヶ峰のもう一つの登山ルート、北西尾根ル

ートと合流する。この急傾斜からは少し雪が多くなり折角持ってきたチェーンアイゼンを装着する。黒河ジュニアさんはチェー

ンアイゼンを現場で使うのは初めてと言う。感想は歩き易いとの事だった。

.jpg)

.jpg)

次第に尾根に岩が現れる 岩尾根には自然林が残されている

.jpg)

.jpg)

こんな場所の植林は育ちが悪い 雪が現れる 11時10分 岩と雪の回廊を進む

.jpg)

.jpg)

11時17分右手が開けて樹木の間から新居浜を垣間見る 11時23分コル部に出てチェーンアイゼンを装着する

.jpg)

.jpg)

結構急傾斜なのでチェーンアイゼンが役に立った 北西尾根との分岐を左手から通過する

串ヶ峰 1,530m

11時42分北西尾根との合流点を通過して串ヶ峰へ最後の枯れたスズタケ道を進む。合流点から山頂までは近い。

11時50分前方が開けて串ヶ峰山頂に着いた。灌木が年々背丈を延ばすので北側の新居浜方面への眺めが悪くなっているが、

西条から東予方面が霞んで見える。西赤石側を見るとチチ山・笹ヶ峰と沓掛・黒森の吊り尾根とその間に西黒森、瓶ヶ森が姿を

見せる。ギリギリ石鎚も一部が沓掛山の左手に姿を覗かせている。南側の上兜山、その奥に物住ノ頭、前赤石、東赤石への展望

はいつもと変わらず気持ちが良い景色だ。銅版山頂標識の補修メンテ道具を持参して来たが特に破損もなく立っていた。

.jpg)

.jpg)

尾根合流点から一筋の道が山頂に延びる おっ 串ヶ峰の山頂に着いたみたいだ

.jpg)

11時50分 串ヶ峰山頂に着く ようこそ串ヶ峰に! 能智さん、黒河ジュニア、マーシーさん

.jpg)

串ヶ峰から西側 手前:西赤石と兜岩、 その奥:チチ山・笹ヶ峰〜沓掛山・黒森山 、更にその奥に西黒森・瓶ヶ森 ちょこっと石鎚

.jpg)

上兜山 東赤石、八巻山、 前赤石 物住ノ頭

.jpg)

串ヶ峰から西条・東予と瀬戸内海 奥は高縄半島

串ヶ峰・山頂標識

串ヶ峰の山頂標識を初めて立てたのは平成16年(2,004年)3月16日だったからもう16年も昔の事だ。その時は西赤

石側から物住ノ頭経由で標識を担いで行った。器用な友人が作ってくれた木製の立派な標識で毎年の様に現場で補修やペンキ塗

りを行って来た。

初代 串ヶ峰山頂標識 2004年(平成16年)3月16日設置

しかし風雨や雪、夏の暑さに晒される山頂標識は14年目に相当傷んで来てしまった。そこで平成30年(2,018年)

4月8日に新たに現在の銅版標識を作り取り換えたのだった。

2代目の銅板標識 2018年(平成30年) 4月8日設置

いつもと違い多少賑やかな山頂で昼食を食べて上兜だけは踏んでおこうとザックを置いて12時20分出発する。最初ここに来

た時は灌木ヤブで進むのに苦労したものだが、今は道があって時間短縮となっている。10年程前に珍しいコケ(イリタマゴゴ

ケ?)があるとかで調査に来る人があってからは一筋の道が出来上がっている。

.jpg)

.jpg)

串ヶ峰から上兜山へ向かう 途中 数か所 展望所がある

.jpg)

.jpg)

西側には西赤石から瓶ヶ森まで 南側は上兜山と前赤石・物住ノ頭

上兜山 1,561m

12時33分下兜山分岐を通過する。以前は標識が無かったので下兜山へ下る時は適当に尾根を外して、少し下って調整をして

いた。現在はこの標識のお蔭で「かけさこの尾」へ無駄なく下る事が出来る様になった。少し進むと岩の展望所がありそこから

下兜のデベソや赤星山のなだらかな三角錐を眺める。又、串ヶ峰を振り返ると、そこは支尾根の突端部、大女の肩である事が分

かる。

12時43分上兜山に到着する。東側の二ッ岳、エビラ山、黒岳ぼ眺めは良いのだけれど、鋭く切れ落ちているので立木に捕ま

りながら身を乗り出す。ここの銅版標識もしっかりしておりメンテの必要が無かった。

記念撮影をして12時50分串ヶ峰へと引き返す。途中でオオヤマレンゲの場所を説明して串ヶ峰に帰り、13時15分下山す

る。

.jpg)

.jpg)

12時33分 下兜山分岐を通過する 左手に赤星山が見える

.jpg)

上兜山手前から下兜山への「かけさこの尾」 と土居町天満方面 (でべそピークが下兜山)

.jpg)

.jpg)

串ヶ峰を振り返る 串ヶ峰は物住ノ頭から伸びる尾根の肩部だ 上兜山へ上がる

.jpg)

.jpg)

数年前から道しるべが立っている 12時45分 上兜山で記念撮影 黒河ジュニア、能智さん、マーシーさん

.jpg)

平成19年 (2007年) 5月20日にに山頂標識設置、 その後標識杭を取り付ける 黒河ジュニアさんと

.jpg)

上兜山から 奥に赤星山 と峨蔵山 (二ッ岳〜エビラ山〜黒岳〜権現山)

串ヶ峰から北西尾根を下山

5分程で尾根分岐に到着する。以前はこの辺りから猛烈な笹藪でそれを潜る様な道があった。それがここ最近笹枯れで逆にルー

トが不明になってきている。右手の岩崖に沿って進み、途中から岩崖を右手に乗り越えなければならない。それを漫然と左側を

下っていてどうも景色が違う。スマホ地図で確認すると相当ルートミスをしていたので修正する。

慌てもしなくなった。

お蔭でシャクナゲの岩場を下る事は免れたのだが、大岩展望所の下側を通り過ぎてしまった。

一つガレ沢を渡り別なプチ岩展望所から景色を眺めてから14時04分北西尾根ルートへ復帰する。マーシーさんも能智さんも

黒河ジュニアさんでさえここを下った経験があるのだが「下りは難しい」事を実感する。

.jpg)

.jpg)

13時15分 串ヶ峰に帰り標識に挨拶して下山開始する 雪の残る下山道を尾根分岐へ向かって下る

.jpg)

.jpg)

13時20分 尾根分岐から左手の北西尾根へ下る しばらく右手の岩尾根に沿って下る

.jpg)

.jpg)

13時35分 そのまま見知らぬ岩場に出会いルートミスに気づく 13時40分 ガレ場を渡り右手に向かってルート修正を図る

.jpg)

.jpg)

別の岩展望所から西赤石と兜岩を眺める 串ヶ峰を振り返るが見た事の無い角度だった

.jpg)

.jpg)

真上を見上げると本来の岩展望所があった 尾根を一つ越えて右手に進む

.jpg)

.jpg)

14時04分登山道に復帰する やはり登山道は快適だ

串ヶ峰・北西尾根をどんどん下る

14時10分岩尾根を通過する。樹林帯の尾根部に岩が露出して特徴のあるチェックポイントだ。

通過。ここは魔戸の滝から上流に続く種子川道の終点部にある造林小屋から少し下った場所に渡渉するルートがある。この渡渉

部から串ヶ峰北西尾根に続く破線道の合流点だ。一度歩いてみたが、沢部では道が不明だった。地形図にはこの場所の標高値が

1,252mとあるのでやはりこの分岐が以前は比較的重要な場所だったのだろう。

14時20分から10分程、地形図の1,252m肩部から植林帯が出て来る。ここは概ね植林帯の西端に沿って道が下ってい

る。自然林に変わっても道が掘れ込んで続く。細尾根部では灌木藪っぽくなるが道のスペースは残っている。

掘れ込んだ道をドンドン下る。

通過ポイントになる岩場を下る

14時50分藪っぽい細尾根を過ぎると岩場が現われ、少しその岩場を下る。展望所ではあるが、石ヶ山丈の斜面が見えるだけ

で景色はつまらない。

.jpg)

.jpg)

14時11分 天然杉と岩場が少し尾根を覆う特徴的な場所を通過 尾根には概ね道が明瞭にある

.jpg)

.jpg)

又 スズタケの登山道となる 14時18分 西谷川への分岐を通過

.jpg)

.jpg)

直ぐに植林帯となり境界に沿って下る 一旦ヒカゲツツジやシャクナゲの藪っぽい尾根道となる

.jpg)

.jpg)

登山道は掘れ込んでいるので分かり易い 14時50分 岩場に出る 景色は向かいの石ヶ山丈方面だけ

.jpg)

.jpg)

向かいの石ヶ山丈尾根しか見えない 南側を覗くと奥が西赤石と思われるピークが見える

.jpg)

.jpg)

岩場にはロープなどが置かれている場所もある 注意しながら岩場を下ると又植林帯になる

14時55分岩場道を下ると又植林帯となる。ここから尾根が谷へと下ってしまうので、植林帯にそって右手に大きく回り込む。

方角としては真北へなだらかな植林帯を下って進む事になる。

15時15分北へ延びる尾根に乗ると左側が開けている場所からは新居浜の町が前方に広がる。手前には今から下る種子川尾根

や鉄塔も見える。

.jpg)

.jpg)

15時頃から北に向かって植林帯を下って行く 尾根に向かって急傾斜を下る

.jpg)

15時15分 今から下る尾根と、その続きの種子川尾根(鉄塔がある尾根)が見える

串ヶ峰登山口

急な尾根を下って15時45分魔戸の滝登山口から延びる林道切り通しに下り着いた。ここが所謂「串ヶ峰登山口」と呼んで

いる場所で、以前は魔戸の滝登山口から車が通れたのだが今は崖崩れなどで歩く以外は来る事が出来ない。

.jpg)

.jpg)

シャクナゲの急斜面を下る 下る尾根は「魔戸の滝」の東側になる

.jpg)

.jpg)

15時45分 串ヶ峰登山口(林道の切り通し)に下り付く 串ヶ峰登山口を振り返る

種子川尾根を東種子川林道終点部まで下る

西側の石ヶ山丈尾根は立川尾根とか犬返りの尾とか言われて犬返から庄司山・えんとつ山まで続く。

一方、串ヶ峰の尾根登山口から北側は種子川(たねがわ)尾根となって新田・種子川町まで続く。この2本の尾根は兄弟みた

いな物だが、西側の立川尾根の方が庄司山や犬返を持っているので馴染みが深い。

で、今日は馴染みが薄い串ヶ峰から続く東側の種子川尾根を車を置いてある東種子川林道終点部付近まで下る。

15時48分尾根の左側から取りついて細尾根へ上がる。林業関係か地籍調査なのかやたらにテープが多い。16時00分伐採

された展望所に付き、赤松越しに登った串ヶ峰・北尾根を眺める。16時10分植林帯の急傾斜を下ると又自然林に変わる。次

の展望所があり今度は串ヶ峰の上った北尾根と下った北西尾根を同時に見る。再び植林帯を下って16時35分四国電力・四国中

央中幹線99番鉄塔に着く。当然ここでも串ヶ峰を振り返り、タムシバが咲いていたのでこれも見物する。

.jpg)

.jpg)

15時48分切り通し北側の尾根に左手から上がって行く 細尾根だが道は有る

.jpg)

.jpg)

16時00分 見晴らし所があった 串ヶ峰の両尾根が眺められた

.jpg)

.jpg)

植林帯も結構有り、急斜面を下る 雑木の中に下りもある

.jpg)

今日上った串ヶ峰の北尾根と下った北西尾根を眺める よう歩いたなあ

.jpg)

.jpg)

植林帯の激下り まあ 上りよりはマシか〜〜 16時35分四国中央中幹線99番鉄塔を通過

.jpg)

.jpg)

タムシバも蕾が膨らんできている アセビの花も咲いている

又、植林帯の尾根を進み16時48分標高408mに立つ四国電力・西条線18番鉄塔を通過する。この電線は犬返の手前にあ

る20番鉄塔へと延びているお馴染みの電線だ。

そろそろ尾根歩きもウンザリして来た頃、右手に林道が見えて嬉しくなる。

る道に下り立った。概ね車が通れそうな林道だが、一部崖が崩れて荒れており四駆でも通行は無理だと分かった。

.jpg)

.jpg)

崩れている場所には丸木橋が付けられていた 16時48分 西条線18番鉄塔まで着いた

.jpg)

.jpg)

林道へ下りる最後の尾根筋は左に曲がっている 右手に林道のガードレールが見えて来た

.jpg)

.jpg)

17時07分 やっと尾根切通しの林道部に下り付いた 林道を尾根筋から東種子川近くへと歩く

17時17分能智さんの車に帰り着く。今まで何度となく串ヶ峰へ登ってきたが、片道は別のルートで上がったり下がったりし

て、北側からグルッと周回したのは今回が初めてだった。

.jpg)

.jpg)

林道ヘヤピンカーブの広場に置いた能智さんの車 17時17分 出発点に無事帰り着く

串ヶ峰は私の山人生にとってルーツと言える山で、その山域に興味を持ってくれる能智さん(の〜ちゃん)と黒河ジュニアさんをマーシーさん

と一緒に経験して貰うことが出来た。