新居浜の最高峰 「ちち山」に北尾根を這い上がる (70歳からの山歩き BY エントツ山)

プロローグ

ちち山とは (父山、乳山、チチ山)

「ちち山」は標高1,855mで新居浜の最高峰なのだが、隣の笹ヶ峰程有名では無い。その山域は笹ヶ峰の東側、

もみじ谷コルから立ち上がり西に向かって「ちち山の別れ」まで屋根の様な細長い稜線を形作る。

その漢字名「乳山」は東側からみた形がオッパイの様に見える所から付けられたと言われている。又「父山」を充てる場合

は笹ヶ峰のたおやかな母なる山(母山)に対して猛々しい姿を父山とされた。

地形図ではどちらの説(乳山か父山か)が正しいか良くわからないので「ちち山」と平仮名で記されている。私は普段カタ

カナで「チチ山」と表記している。

こんな名前の表記が曖昧な山ではあるが、獅子舞の鼻方面から見上げる「チチ山」は特に冬に惚れ惚れとする形で聳えてい

る。私はこの山容が好きで毎年の様に冬のチチ山を目指して来た。

父山の別れ 父山 沓掛山 黒森山

笹ヶ峰方面、もみじ谷付近からのチチ山

チチ山北尾根とは

勿論、このチチ山は高知県との県境を成す稜線部ピークではあるが、新居浜の山たる所以は河又付近から一本の長い尾根が

山頂まで突き上げる事で印象付けられている。普通長い尾根は無数の支尾根が枝分かれしているものだが、国領川の支流、

土山谷川と西鈴尾谷川に挟まれたチチ山北尾根は一本の筋となって小気味よい。

このチチ山北尾根は13年前(2007年10月)にマーシーさんと既に歩いているが、この歳になると5年以上経つと記憶

が定かでは無く、13年も前の事となると初めて歩く様なものである。

常々この記録を見ていた尾根歩きフリーク伊予の鈍亀さんや能智さんからも希望があり、マーシーさんや丁度古稀祝いで高松

に来ていた双子の兄弟と一緒に70歳の誕生日に故郷の山を記念登山するのも良いなと考える。

13年前は9時間で周回したが、今回は多人数になるので2時間程の余裕を持つ事を考えて山に雪が無い頃に行く事にしてい

た。前日雪の様子が心配になり高松から新居浜組に確認すると谷筋が白い位で心配が無いとの事で3月15日に決定する。

チチ山北尾根700mピークよりチチ山山頂へ延びる北尾根を撮影 (令和2年3月21日)

令和2年3月15日

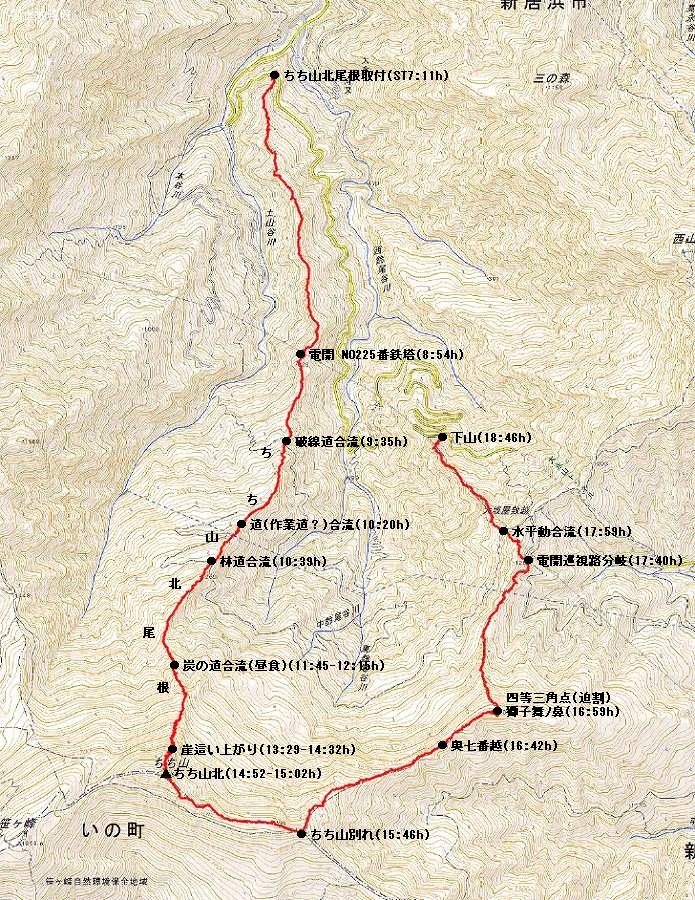

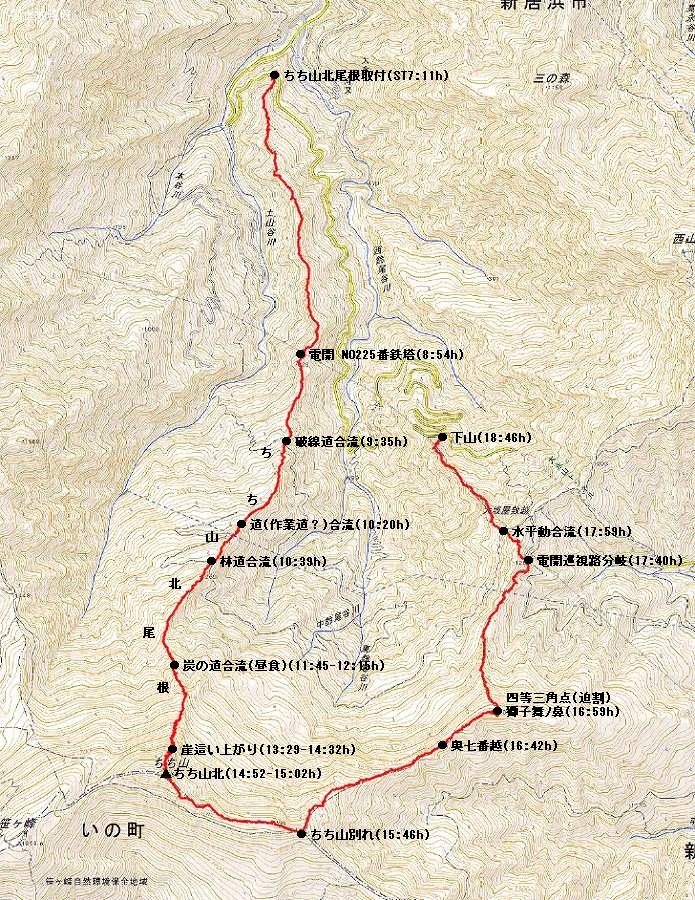

県道47号線・河又〜チチ山北尾根〜チチ山〜チチ山の別れ〜獅子舞の鼻〜電源開発鉄塔巡視路〜県道47号線

カシミールソフトを使用したGPSトラックログ図 チチ山北尾根周回 伊予の鈍亀さん提供

06時15分山根運動公園へ集合し、全員で大永山トンネル付近のチチ山展望所にて歩く北尾根を眺める。尾根は長いので下

部の方までは眺める事は出来ないのだが・・・その後、2台を下山するトンネル北口付近の空き地にデポし登山口へ引き返す。

.jpg)

朝、みんなで県道チチ山展望所で今から這い上がるチチ山北尾根を眺める

チチ山北尾根登山口って何処?

新居浜を流れる「国領川」は上流の立川付近では「足谷川」の名前に変わる。そして更に清滝トンネルの南側でこの足谷川

は河又(こうまた)で二又に分かれて東側は本谷川、更に少し上流で西側の「土山谷川」となる。

二又から西側は「西鈴尾谷川」となってチチ山へと延びる。

新田橋から大永山トンネルへ続く県道47号線は新居浜別子山線と言われて、チチ山北尾根に沿って高度を上げるのだが、こ

のチチ山北尾根は東の土山谷川と西の西鈴尾谷川の間にチチ山山頂へと続く一本の長い尾根だ。

で・・・そのチチ山北尾根の取り付きは何処? 清滝トンネルを越えてすぐに2つの川が分岐する「河又」でヘヤピンカーブ

となり、左の尾根筋へ進むと道路脇が広くなっており、尾根側は高い擁壁となっている。この擁壁が登山口だ。

07時15分トホホな道路沿い標高500mの登山口、擁壁を這い上がる。ここからチチ山(標高1,855m)への長い道

のりがスタートする。擁壁を這い上がり灌木帯を更に抜けると植林帯の岩尾根となる。

1.jpg)

え〜〜? ここが登山口なの? そうです 07時15分 蜘蛛の糸みたいに這い上がる我が隊

.jpg)

.jpg)

あそこが登山口だよ 最初から岩っぽい尾根だ

.jpg)

.jpg)

結構綺麗な境界杭がある 岩尾根の植林帯を進む

.jpg)

.jpg)

う〜〜ん 結構岩が多い 木の根っこが足場になっている

.jpg)

.jpg)

前方に700mピークが見える 植林と自然林が混在する

700mピーク(チチ山北尾根展望所)

30分程岩尾根が続くと少し落ち着いた植林尾根となり、08時01分最初のピーク700m峰に着く。このピークから尾根

が左側(東)に少し湾曲するので土山谷川沿いにチチ山への北尾根が開けている。チチ山北尾根は余りにも長いので何処の展

望所からもその全貌は見えない。従ってこの場所が唯一無二のチチ山北尾根展望所と言える。

展望所からは次の通過目標となる電源開発の鉄塔や植林伐採地などが見える。天気はそう悪くはないのだが、生憎の寒波で山

頂付近にはガスがかかって良く見えない。この為、後日この場所から写真を撮り直しに出かける事になる。

.jpg)

08時01分 700mピークからチチ山北尾根を眺める 残念ながらチチ山山頂はガスで良く見えない

700mピーク チチ山北尾根〜チチ山展望所 (令和2年3月21日撮影)

700mピークから一旦下がり、そこからは植林尾根が延々と続く。08時27分3個目の境界石を踏む。三角点も無い単調

な尾根歩きではこんな標石の存在も気分転換となる。

右手には雪を被った沓掛山が見えるが、新居浜の山に雪が消えてもチチ山の北斜面と沓掛・黒森の東斜面には谷を吹き上がる

北風と日陰の為いつまでも雪が残っている。

尾根には所々に松やその他の雑木帯も多少あるが、細くて古い木は倒木となって尾根を塞いでいる。

.jpg)

1.jpg)

700mピークから一旦下がる 08時15分コル部から境界標石のある植林帯を上がる

.jpg)

.jpg)

境界標石も退屈な尾根歩きの刺激となる 細尾根なので植林帯と自然林が混在する

.jpg)

.jpg)

右手に雪を被った沓掛山が見える 植林帯の急登を黙々と歩く

.jpg)

.jpg)

土壌が悪いのか倒木が多い 枯れた倒木を踏み越えて歩く

「でんぱつ 伊新線225番」鉄塔

08時51分前方のコルに沓掛山をバックに鉄塔が立っている。藪を下って鉄塔に付き標識板をみると「でんぱつ 伊新線

第225号」とある。「伊」とは西条にある電発(現J−パワー)の伊予変電所で、「新」とは高知の新改開閉所(中継所)の

略でこの両者を繋ぐ電線鉄塔という意味だろう。

去年魚梁瀬の山を縦走した時に電発(J−パワー)魚梁瀬ダム発電所からの送電線が二又〜長山〜新改〜早明浦〜西条(伊予変

電所)へ繋がっている事を知った。つまりこの魚梁瀬(やなせ)発電所などの電力が電線網を経由して四国電力、住友共電、更

には来島海峡を越えて中国電力へと供給されている。

この電源開発保線路には黒森バットレスでも既にお世話になっており、今日も帰りにこの電線続きにある大坂屋敷越付近からの

保線路を利用させて貰う予定だ。

ちなみに電源開発(株)は戦後各地域電力会社に分割された資本力不足を補う発電所建設や相互間の連携を行う電線網の為に

1905年財務省主体で各電力会社も出資して創設された。その後2004年に民営化されたがほぼ同じような役割を担って

いる。

.jpg)

08時54分 チェックポイントの電発・伊新線225番鉄塔のコルに着く

.jpg)

.jpg)

電源開発の電線が黒森山の北へ延びる 鉄塔保線路が東の県道47号線へ下っている

赤の破線が「でんぱつ伊新線」と思われる

伐採植林地

鉄塔コルを過ぎると直ぐに828mピークへの上り下りがあり、そのあたりから植林が消えて岩尾根の自然林となる。09時

10分ツガが生える細尾根に丸太を渡した橋が2ヶ所あった。その直後、植林が現れると右手に鹿防護ネットが続く。やがて

右斜面が開けると伐採地を植林している場所だった。そこから姿を見せる沓掛・黒森は雪で白く覆われていた。

09時30分ネット沿いの急傾斜の上がり切り少し休憩を取る。この先に破線道が尾根を横切るのだが、右手は鹿ネットで囲ま

れた植林帯なので道の確認は出来なかった。

この辺りの尾根は西側が緩斜面となっており、伐採後の植林帯となっている。東側の急斜面沿い雑木帯を抜けると又右手が開け

る。すると鹿防護ネットが無い代わりに植林の幼木は白いプラスチックの容器で覆われていた。数年前に沓掛山の山麓で見た様

な風景だ。

.jpg)

.jpg)

鉄塔コルから地形図828mピークへと上がる 09時03分 828mピークを下る

.jpg)

.jpg)

その後植林帯が消えて自然林の岩尾根となる 岩っぽい尾根道が暫く続く

1.jpg)

1.jpg)

09時10分 丸太を渡した橋を通過 直ぐに又丸太を傾斜に渡している

.jpg)

.jpg)

少し傾斜が緩くなり植林が出てくる 09時12分 右手に鹿防護ネットが現れる

.jpg)

右手が伐採地で開けて沓掛山が見える 伐採地には植林が行われている様で、その為の鹿防護ネットだった

.jpg)

.jpg)

ネットに沿って急登が続く 前方の標高900mラインは植林が残されている様だ

.jpg)

.jpg)

あ〜〜しんど 09時32分 この上辺りに破線道がクロスしているんだけどなあ

.jpg)

.jpg)

09時35分 これが破線道かな? 植林の急登が続く キツい〜〜〜

.jpg)

植林の幼木保護プラスチックと雪に覆われた沓掛山と黒森山 (愛媛のK2だ)

大杉と双子杉

09時50分この辺りから尾根が少し西側に振るので植林のピークが2つ前方に見える。植林帯の細尾根に入り傾斜が急になる

と10時00分大きな天然杉が現れる。その直後更に幹が二つに分かれた巨木があったのでその双子杉の前で古稀を迎えた双子

で記念写真を撮って貰う。

.jpg)

.jpg)

前方の尾根がちょっと右に振るので肩ピークが2つ見える 天然杉の根っ子尾根

.jpg)

10時00分 デカい天然杉が細尾根に根を張る

.jpg)

マーシーさんもスマートに見える 直ぐ上にも大きな双子杉があった

.jpg)

令和2年3月15日古希(70歳)を迎えた双子が双子杉の前で記念撮影

広い林道を横切り雪尾根歩きが始まる

10時11分植林帯の細尾根を踏み跡が横切っている。特に地形図には示されていないので林業用の作業道だろう。そこからは

植林が見えなくなりツガなど自然林の尾根となり、足元にツルシキミと雪が現れる。この辺りは標高1,100m付近で風も冷

たくなって来た。

10時30分ミズナラの巨木を過ぎると右手に植林がまばらに現れる。そして10時38分2本のヒメシャラが立つ斜面を這い

上がると広い林道に着いた。地形図を確認すると高度は丁度1200m付近で破線道として記されている。

この辺りから雪が少し多めになって来たので休憩時間を利用して全員チェーンアイゼンを履く。エントツ山2号はまさか冬山に

登る事は想定しておらず、私の予備チェーンアイゼンを貸す。

.jpg)

.jpg)

標高 1,080m付近で左手に道が横切る 右手にも道があるので林業用の作業道だろう

.jpg)

.jpg)

地図を確認するが破線道の記載はないねえ すると雪が尾根に現れ植林が見えなくなる

.jpg)

1.jpg)

10時30分ミズナラらしき巨木が立つ モノトーンの中でヒメシャラの木肌が温かい

.jpg)

10時38分 林道に出会う 地形図には破線道で記されているラインだ

.jpg)

.jpg)

E2号に「ここで林道歩いて帰る最後のチャンスやで?」 全員 ここでチェーンアイゼンを装着

予想通り、この林道から上は少し荒れ気味の雑木尾根となり雪で滑り易かった。その内シャクナゲが出て来ると枝や葉の雪が

体に振ってかかる。11時頃雪の細尾根となり、岩なども出て来るので枝や岩を手で支える為、手袋が雪で湿って冷たくなる。

こんな場面ではテムレスの防水・防寒ゴム手袋に限る。

11時13分植林がまばらに出てくるが、林床にはシャクナゲが生える。先頭で行く私はストックで枝の雪を払うがもう雪まみ

れである。

.jpg)

.jpg)

少し荒れ気味の尾根だがスペースを選んで歩く これ位の雪の岩尾根はチェーンアイゼンが最適だ

.jpg)

.jpg)

11時00分 雪の細尾根を進む 岩が現れるとシャクナゲの枝が雪を被って邪魔をする

.jpg)

.jpg)

尾根の西側にある緩斜面では植林も見られる 境界標石も単発的に続く

.jpg)

.jpg)

今日降った新雪が積もっている シャクナゲの葉に雪が積もり番傘スタイルになる

炭の道に合流

11時30分になると再び自然林の灌木帯となり雪もチラつき冬山然として来る。傾斜が少しなだらかになると11時45分

見覚えのある「炭の道」に合流した。チチ山北面を通り西条の宿・西山越と別子銅山に近い土山越を結ぶ炭の道(馬道)は過

去2度程歩いているので懐かしい通過点だ。

風の当らない場所を探して昼食タイムにする。全員山専ボトルからお湯を出してラーメンを作る。寒くて風が予想される時は

ガスバーナーより絶対山専保温ボトルに限る。又、パンやおにぎりよりはラーメンやスープの方が体が温まって良い。食後に

はコーヒーを淹れておやつの配給もある。

エントツ山2号は手袋がビショビショで指が冷たく凍傷になりそうだと嘆く。家から余分に手袋を持って来ているが直ぐに雪

で濡れそうだ。下側に防寒手袋、その上側に私の予備手袋(園芸用ゴム手袋)を無理やり履いて雪山歩きに備える。亀美さん

は冬用の防寒山用手袋で他のメンバーはテムレスの防水・保温手袋だ。誰もこんな雪山を予想はしていなかったのだが、防寒

・防水手袋とチェーンアイゼン、それにヘッドランプは軽いので必携となっている。

.jpg)

.jpg)

雪斜面で滑りやすく地面に手をついたり手を木の幹を掴んだり・・・ 11時45分 「炭の道」に合流したぞ〜〜

.jpg)

.jpg)

懐かしい3度目の「炭の道」だが雪だらけ 伊予の鈍亀さん達は立ってラーメンをすする

さて、12時15分いよいよチチ山北尾根の核心部、最後の這い上がりを開始する。炭の道・北尾根合流点は標高1,450

m、そこから標高差400mをひたすら這い上がって行く。勿論道など無いが笹は背丈が低く、灌木帯なのでスペースを狙っ

て雪の急傾斜を喘ぐ。12時31分見覚えのある枯れた大ブナに出会う。13年経っても倒れずに立っていた。雪が降って来

て木肌に張り付き気温も低い様だ。

12時46分ここも見覚えのある広場に出る。13年前は一面テンニンソウの群生地だったが今は冬枯れの為に雪に覆われて

いる。この辺りは標高1,650m付近なので山頂まであと標高差200m程になっている。

チチ山・山頂直下の東側はこの辺りから厳しい崖地帯になっているので右手(西側)から山頂へと進む。

.jpg)

.jpg)

お昼をゆっくり食べるとスタートの体が重い エントツ山2号の手袋が雪だらけだ

.jpg)

雪が吹き付ける尾根をひたすら歩く 笹は背丈が低いしスペースも有るので問題無し

.jpg)

.jpg)

ツムラ漢方68番芍薬甘草湯エキス顆粒貰って飲んでいる 12時30分 見覚えのあるブナ枯れ木に出会う

.jpg)

.jpg)

テムレス防水・防寒グローブはこんな日にピッタリ 高度が上がるにつれて霧氷が美しい

1.jpg)

前方に見覚えのある空間があるぞ

.jpg)

むむっ ここは以前 テンニンソウが群生していた場所だ

.jpg)

.jpg)

12時47分 テンニンソウ広場に出る テンニンソウ広場からは右手に回り込む

.jpg)

.jpg)

右手に回り込み大岩を避けながら適当に進む 写真では表現出来ない美しい雪景色だ

リョウブと岩の斜面をそれぞれ歩き易いルートで進む。13時07分大岩の傍を抜けると俄然岩が多くなる。大ブナもあり霧

氷も美しいので雪で難儀をしても楽しい気分だ。雪だらけになりながら核心部の崖に向かって進んでいく。

.jpg)

大岩の横を抜けて高みへと進む能智さん

.jpg)

.jpg)

霧氷に見とれて歩みを止める 古希の誕生日に冬山を堪能するエントツ山2号

岩崖の難所(チチ山北尾根唯一の核心部)

岩に添って這い上がって行くと13時41岩崖にぶち当たる。これだ! この崖だけはマーシーさんも私も記憶がある。以前

はそんなに苦労も無く右手の谷筋崖を這い上がったが、今回は雪が積もっており滑りやすく人数も多い。

ここはマーシーさんの出番やとロープを出して貰う。ただ、マーシーさんはより難しいルートを這い上がってロープを張ろう

としているので、私がもう少しマシな這い上がりルートを見つけて先に這い上がる。藪枝がザックに引っ掛かり足場も悪いの

で慎重に進む。途中ですぐ後ろを追っかけてきたマーシーさんからスリングの先端を受け取り藪枝に悩まされながら谷部の上

へと慎重に上がる。

マーシーさんとトップを交代しようにも谷部のルートが狭すぎて入れ替われない。大きくしっかりした木が見当たらないので

細めの幹を2つ繋いで確保する。カメラは雪だらけでもう撮影どころではないし、紐が切れてカメラを雪の中に落としたりと

メタメタだ。マーシーさんも這い上がって来たので「これでいいか?」と確認してOKを貰う。ルートが狭いので藪に捕まり

ながら場所を作りマーシーさんに先へ行って貰う。

そうこうしている内に伊予の鈍亀さん達が上がって来て横をすり抜けて貰い、後ろから上がって来るエントツ山2号を待つ。

ところが2号は崖の途中で動かない。「もう腕も足も攣って動けん!筋肉を休ませて〜」と嘆いている。確かに九州で特に山

も歩いていない環境で古稀の体力では苦しいだろう。しんがりの能智さんに暫く待って貰い何とかスリング起点まで這い上が

って来てホッとする。(ホッとしたのは2号の方かも)

14時10分能智さんが上がって来て一緒にスリングとロープの片付けをして皆の後を追う。この20m程の崖だけで30分

も使ってしまった。

.jpg)

1.jpg)

兎に角スペースのある場所を選んで上へ上へと進む 藪枝が邪魔をするので雪に這いつくばって進む

.jpg)

13時14分 ぎょぎょぎょ〜〜〜 出た〜〜 これがウワサの北尾根核心部じゃ

直登は無理なので、岩壁の右手に回り込み這い上がるルートを探す

思ったより高さがある崖の右手に回り込む ここしか無い這い上がりルート、マーシーさんがロープを持って後に続く

.jpg)

.jpg)

最年長の亀吉さんが3番手で上がって来た エントツ山2号は途中で止まってしまう 「うう もう動けんわ」

.jpg)

.jpg)

筋肉を休めて動き出すエントツ山2号 しんがりの能智さんが上がって来たのでロープを一緒に回収する

前回はここを這い上がった後に左手の岩場に出て、歩いて来た北尾根を眺めたものだったが、今回はガスで展望が無いので諦

める。

先に進んだ連中は次の崖で時間がかかっている様だ。ここは灌木が沢山あり手がかり、足がかりとなるので何とかロープ無し

で岩の稜線部へ這い上がる。

.jpg)

.jpg)

灌木藪を先に行った隊員を追いかける 14時20分 先行メンバーは次の崖を這い上がっていた

.jpg)

.jpg)

亀吉さんはほぼほぼ亀美さんをフォローしている 14時30分 稜線部の岩尾根に上がった様だ

.jpg)

.jpg)

一度大岩を左手から回り込む 何か山頂が近い雰囲気だ

.jpg)

もうこれ以上高い場所は見当たらない様だ 山頂は近い

チチ山へ裏側から到着〜

14時30分尾根筋に出ると、前方にチチ山山頂部の灌木が見える。更に崖横を抜けて平らな尾根部に至ると少し太陽の薄日が

一瞬指して霧氷を輝かせる。前方に灌木ピークが見えるが、もうそれより上側が無い様だ。14時50分前方にチチ山の祠が見

えて山頂に飛び出した。あ〜〜やっと着いた〜〜

登山口から一度も山頂を見る事なく、いきなり山頂に着く・・・なんとも言えない登山だ事。

実に登山口から7時間35分のチチ山・北尾根這い上がりだった。皆の顔は満足感に包まれているが、エントツ山2号は安堵感

で力が抜けている様だ。二人にとって記念すべき古稀祝い登山となった。西側は笹ヶ峰がやっと見える位で遠方はガスに包まれ

ている。それぞれに記念写真を撮って15時02分チチ山山頂を後にする。

.jpg)

.jpg)

山頂手前で一瞬薄日が差し歓声が上がる あれ? 向こうに祠が見えるぞ!

.jpg)

14時50分 山頂に飛び出す! 初めてチチ山北尾根を歩いた能智さんと伊予の鈍亀さん

.jpg)

私の生涯は丁度70歳で終わるんかと思ったわ〜 厳しい雪山となりましたがこの二人はいつも元気です

.jpg)

.jpg)

古希(70歳)コンビのエントツ山1号、2号 エントツ山 & マーシー コンビ

.jpg)

.jpg)

笹ヶ峰が何とか見えた 足元は霧氷

下山も雪の為一苦労

チチ山からチチ山の別れまでは去年の12月、稜線伝いに歩いていたのでこの県境ルートで進む。稜線はいつもの雪山ほど雪は

積もっていなかったが、新雪で歩きにくかった。チチ山尾根は遠くから見るとなだらかだが、結構山塊のズレがあるので真っ直

ぐには進めない。

両側に岩がある場所を通過すると登山道に合流し、15時46分チチ山の別れに着く。

.jpg)

チチ山から県境尾根をチチ山の別れまで歩く

.jpg)

.jpg)

尾根には段差があるので乗り換える必要がある 一応県境部の踏み跡に沿って下る

.jpg)

.jpg)

チチ山は北斜面は樹林帯、南斜面は笹原と対照的だ 今年数える程しか無い雪山歩きを楽しむ

.jpg)

.jpg)

尾根からロックゲートを過ぎれば登山道と合流する 15時45分 チチ山の別れを通過する

チチ山の別れから獅子舞の鼻へ

チチ山の別れから南斜面は一面雪に覆われていれば平坦で歩き易いのだが、中途半端に積もった雪道は段差の溝に足を取られて

往生する。左手の尾根筋に沿って適当に下ると少し左に寄りすぎてルートを調整する。

16時17分高度差200m程下って細尾根に入るが、ここも笹や灌木に雪が積もっているので雪まみれになる。朝、山の様子

を見て冬用スパッツを履いて来たのだが、太ももあたりまである雪でズボンも濡れて気持ち悪い。獅子舞の鼻への細尾根は冬場

には雪庇歩きとなるが、今日は綿帽子の様な雪の中を初めて歩いた。

16時42分奥七番越を過ぎて「もう上りは嫌じゃ〜」と言いながら獅子舞の鼻へ向かう。途中、チチ山展望所で振り返るが何

も見えない。16時53分「獅子舞の鼻」(四等三角点 迫割せりわり)を踏む。考えてみれば今日の長い一日で初めて踏む

三角点だった。

.jpg)

.jpg)

チチ山の別れから東北東に霧の中を左側の尾根部に沿って下る う〜〜ん 雪が深くて道がわかんな〜〜い

.jpg)

.jpg)

左に振りすぎて右に変進する 16時20分 細尾根部に入ると道は明瞭

.jpg)

.jpg)

許して〜〜 もう雪まみれじゃ〜 ズボンがちびた〜〜い 冠山方面が少し見えた

.jpg)

16時32分 前方に獅子舞の鼻が見える あ〜〜もう上りたくない

.jpg)

美しい・・・雪のトンネル 冷た〜い ・・・雪のトンネル

.jpg)

.jpg)

今日はチチ山を振り返っても何も見えない 17時00分 獅子舞の鼻 三角点を踏む

獅子舞の鼻から電源開発・鉄塔保線路分岐へ

夕暮れが迫るのでゆっくりブナ太郎とも会話せず、ドンドン傾斜を下って17時24分「炭の道」に合流する。ここから船窪・

馬道の別れ方面へ旧馬道となるのだが、逆から来た登山者が「炭の道」方面へ進まない様に枝を積んで通せんぼをしている。

.jpg)

.jpg)

ブナ次郎 ブナ太郎 ブナ三郎

.jpg)

.jpg)

雪道をどんどん下る いつものヒメシャラを抜 ける

.jpg)

.jpg)

17時25分 「炭の道」分岐まで下る 17時30分 馬道の別れを通過

.jpg)

ツナクリ山をバックにきりたんぽ雪

.jpg)

.jpg)

土山越に向かう登山道 17時40分 電源開発鉄塔保線路分岐に着く

電源開発鉄塔保線路を下る

17時40分登山道脇に電源開発の鉄塔指標アングルが立つ「でんぱつ鉄塔保線路」分岐に来た。登山道を素直に大永山トンネ

ル南口へ下った方が良いのだが、へそ曲がり隊だけに左手の鉄塔保線路へと進む。

チチ山の別れから獅子舞の鼻を経て北へ延びる県境尾根と赤石山系を繋ぐ細尾根は土山越手前、1,261mピーク辺りから北

西に支尾根を分ける。電発鉄塔保線路はこの北西支尾根を利用して付けられている。

13年前もこの鉄塔保線路を利用しているのだが私もマーシーさんもその記憶はほぼ無い。初めての様なワイルドな電発鉄塔保

線路を歩く。先ず、下山なのに鉄塔220番まで尾根越えの上りになる。と言ってもスズタケの刈られた保線路を10分程で

「でんぱつ伊新線第220号」鉄塔に出る。

.jpg)

.jpg)

ここも結構ワイルドな保線路だ 1,250mPに鉄塔が立っている 背丈の高いスズタケの間に保線路が稜線へ向かう

.jpg)

.jpg)

稜線の1,250mピークに立つ電発・伊新線220番鉄塔 保線路は尾根を越えて北西支尾根へと下る

ここで5分程休憩し、細尾根の急傾斜を下ると18時01分鉄梯子に出た。この全く記憶に無い鉄階段を下りると又、細尾根の

急斜面を下る。よくぞチェーンアイゼンを全員装着していたものだ。慎重に滑り易い細尾根を下って行く。すると左手が突然開

けてチチ山と北尾根のシルエットが見えた。成程、ここから眺めるチチ山の山頂は確かにおっぱい型をしている。この東側には

昔立川銅山の大坂屋敷越ってのがあって、当時この辺りから見た鉱山の男衆がチチ山を「乳山」と名付けたのかも知れない。

.jpg)

.jpg)

北西支尾根は細尾根だ むむっ 崖に鉄梯子が設置されている

.jpg)

.jpg)

まあ、崖でも梯子があれば楽勝やね 尚も細尾根が続く

時は18時15分 夕暮れ迫る西の空におっぱい型のチチ山と北尾根のシルエットが浮かぶ 良いフィナーレとなった

18時17分「でんぱつ221号」鉄塔を通過する。その後植林帯に入り暗くなるので18時25分ヘッドランプを点ける。

伐採地では少し明るくなり正面に沓掛・黒森のシルエットが浮かぶ。

18時40分「でんぱつ222号」鉄塔を通過する時にはもう真っ暗だった。この鉄塔から保線路は尾根を外して北東斜面を

ジグザグに下る。

18時50分金網の隙間から県道47号線のゴール地点に下り着いた。ここで伊予の鈍亀さんと能智さんが少し上側に停めてい

た車を回収し下山地で皆を収容し、登山口の他車停車地へと下る。

.jpg)

.jpg)

18時17分 でんぱつ・伊新線 221番鉄塔を通過 18時30分 半分喜びながらヘッドランプを装着する

.jpg)

.jpg)

沓掛・黒森のシルエット方向に進む 18時40分 でんぱつ・伊新線222番鉄塔通過

.jpg)

.jpg)

18時50分県道に下り付く あ〜〜 又 夜歩きになっちゃったわ

70歳の古稀誕生日祝い登山としては、特に双子の兄弟2号にとっては多少ハードな一日となったが、まあ何とか山仲間と無事

歩き通す事が出来た。皆さん 有り難う御座いました。

13年前のチチ山北尾根 (エントツ山・マーシー)の記録は ここ

2年前のチチ山北面・炭の道 の記録は ここ

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)